古语说:“智人则哲。”(“智慧与哲学相联系”的意思)这句话蕴含的道理是

| A.哲学产生于人类认识世界和改造世界的活动 | B.哲学是指导人们生活的艺术 |

| C.掌握了哲学,就能准确地认识世界和改造世界 | D.哲学是系统化、理论化的世界观 |

柏拉图说:“惊讶,这尤其是哲学家的一种情绪。”这说明

| A.惊讶是一种正常的心理活动 | B.惊讶才能满足自己的好奇心 |

| C.哲学开端于人们对实践的追问和对世界的思考 | D.惊讶和困惑也是一种哲学 |

人总是按照自己对周围世界和人生的理解做人做事 。有人认为命由天定,因而身处困境是消极等待,逆来顺受;有人认为人定胜天,因而在困难面前积极奋争,不屈不挠。以上材料说明

。有人认为命由天定,因而身处困境是消极等待,逆来顺受;有人认为人定胜天,因而在困难面前积极奋争,不屈不挠。以上材料说明

| A.真正的哲学都是自己时代的精神上精华 | B.世界观决定方法论,方法论体现着世界观 |

| C.哲学不等于自发产生的世界观 | D.哲学是关于世界观的学说 |

哲学的基本问题是所有哲学必然遇到的问题,而且是所有哲学必须首先回答的问题。哲学的基本问题是

| A.唯物主义和唯心主义的关系问题 | B.物质和意识的辩证关系问题 |

| C.辩证法和形而上学的关系问题 | D.存在和思维的关系问题 |

凡是唯物主义都认为

| A.物质决定意识,意识具有能动作用 |

| B.意识是客观事物在人脑中的反映 |

| C.世界上的一切事物是普遍联系和变化发展的 |

| D.事物的发展是前进性和曲折性的统一 |

在演员的脸上涂某种颜色以象征角色的性格和品质。如红色表示赤胆忠心,性格耿直。这一特色

| A.是源于艺术家的主观想象 | B.是源于客观实在的艺术抽象 |

| C.是客观实在的真实反映 | D.是高于现实的科学预测 |

图漫画中公鸡的观点与下列选项中哪种说法的 哲学思想一致

哲学思想一致

| A.人不能两次踏入同一条河流 |

| B.谋事在人、成事在天 |

| C.存在就是被感知 |

| D.天不变、道亦不变 |

追求真理是人类永恒的话题,下面对真理理解正确的一项是

| A.真理一旦被掌握就将永远拥有 |

| B.人们对同一确定对象的认识,真理不止一个 |

| C.任何真理都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一 |

| D.真理与谬误的界限是相对的 |

“山中无柴草,挖根换酒钱”,讽刺某些人无视

| A.自然界的客观性 | B.意识的创造性 |

| C.思维与存在的同一性 | D.实践的创新性 |

古希腊学者普罗塔戈说过:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一束需要被点燃的火把。”这句话给我们的启示是

| A.意识是客观存在的反映 | B.意识是物质世界的产物 |

| C.意识的内容是客观的 | D.要发挥意识的能动性 |

历史上显赫一时的古楼兰人已神秘地消失了。考古证实,当时规模稍大的墓穴.要用掉大小树木600多棵。等到人们认识到砍伐林木、破坏环境的恶果,再实施“严禁砍伐活树,违者罚马一匹”时,古楼兰已病人膏肓,无回天之力了。这则材料告诉我们

| A.规律是客观的,违背客观规律必受惩罚 |

| B.事物的联系是普遍的、客观的和无条件的 |

| C.任何事物的发展都是前进性和曲折性的统一 |

| D.自然环境的发展变化受人的意志影响 |

在门捷列夫的元素周期表中,从95号的镅(Am)开始,后序的20多种元素均是人造元素,这一科学事实说明

| A.物质决定意识的同时,意识也可以反过来决定物质 |

| B.在现代科学技术蓬勃发展的今天,物质与意识谁决定谁已不再重要了 |

| C.物质决定意识的原理受到了冲击 |

| D.意识的力量带来了物质的成果 |

越南流行一句谚语:“顺水行舟一人易,逆水划船十人难。”下列的格言、警句体现了相同道理的有

①不懂庄稼脾气,枉费一年力气 ②劈柴不识纹,累死劈柴人

③过了芒种,不可强种 ④不怕做不到,就怕想不到

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

中国古代 著名的诗词里“诗中

著名的诗词里“诗中 有画、画中有诗”,把人带进一个如诗如画的世界,进而如痴如醉。这启示我们,在现实生活中

有画、画中有诗”,把人带进一个如诗如画的世界,进而如痴如醉。这启示我们,在现实生活中

| A.意识是物质的反映 | B.意识会把人引 入迷途 入迷途 |

| C.意识能促进人的全面发展 | D.应重视意识的能动作用 |

西方古谚曰:“铁钉缺,蹄铁卸;蹄铁卸,战马蹶;战马蹶,骑士绝;骑士绝,战事折;战事折,国家灭。”这主要说明

| A.事物的质变是由量变引起的 | B.事物是普遍联系的 |

| C.事物是变化发展的 | D.事物的运动是有规律的 |

“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。”这个典故告诉我们

| A.不与其他事物相联系的事物是客观存在的 |

B.事物联系具有客观性,不 能主观臆造虚假联系 能主观臆造虚假联系 |

| C.世界是一个普遍联系的有机整体 |

| D.世界上任何两个事物都可以联系起来 |

进入2010年以来,我国西南部分地区遭遇几十年一遇的严重干旱,给当地百姓生产生活带来严重影响。关于旱灾成因,学术界给出了一个普遍结论:全球气候变暖,太平洋厄尔尼诺现象加剧破坏了大气结构,造成海洋季风无法登陆形成降雨。从哲学上看,这项结论体现了

①意识能动地改造世界 ②一切事物都是运动变化的

③联系具有普遍性 ④规律具有客观性

| A.①②③ | B.①③④ | C.②③④ | D.①②④ |

马克思说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”毛泽东也指出: “如果有了理论,只是把它束之高阁,并不实行,那么这种理论再好也是没有用的。”这两句话的意思是说

| A.人们认识世界的目的是为实践服务的 |

| B.人们的认识只有回到实践中去,才能得到丰富和发展 |

| C.认识是实践的目的和归宿 |

| D.实践是认识的来源和发展动力 |

科学家们目前只能确定人体约l0%的基因所传达的信息及其在人体中的功能,最终揭开基因与疾病之间的错综复杂的关系还有待时日。这说明

| A.人们对客观事物的认识需要多次反复才能完成 |

| B.自然界的存在和发展是客观的 |

| C.意识活动的主动性和创造性是人能够认识世界的重要条件 |

| D.世界上存在着很多不可认识的事物 |

人们对真理的认识就像登山运动员登山一样,每登高一步,就接近顶峰一步。与登山不同的是,人们永远不可能达到真理的顶峰。”对这句话分析正确的是

| A.它揭示了真理的客观性 | B.它揭示了真理是无限发展的 |

| C.它否认了人的认识能力 | D.它否认了真理的条件性和具体性 |

据传说,清朝一大盐商宴客,提议行酒令,要求每个人说一句古人的诗句,其中必须有“红”、“飞”二字,否则罚酒。可轮到一客人时,苦思无果,瞎说一句:“柳絮飞来片片红。” 满座哗然,嘲笑白色柳絮为何变红。当时在场的扬州八怪之一金农假托“元诗”杜撰出了“廿四桥边廿四风,凭栏犹忆旧江东。夕阳返照桃花渡,柳絮飞来片片红。”为此人解了围。而中国诗词史上也多了一笔宝贵的遗产。“夕阳返照桃花渡,柳絮飞来片片红。”主要说明了联系具有

| A.普遍性 | B.客观性 | C.多样性 | D.可知性 |

日食本来是一种十分平常的天文现象,然而有人却把日食与一些自然灾害联系起来,认为日食是一种“凶兆”,预示着可能会有地震等灾害发生。但据统计,20世纪中国境内一共观测到16次日全食现象,同期中国境内发生了7次大地震,却没有一次发生在日全食或日环食的当年。可见

①联系是普遍的,任何事物都可以是某一特定事件的原因或结果

②联系是多样的,天象奇观与地质灾害之间必然存在着直接联系

③联系是客观的,人们不能将主观臆造的联系强加于客观事物

④联系是具体的,不是任何两个事物之间都存在着客观联系

| A.①② | B.②③ | C.①③ |

D.③④ |

建国60周年献礼歌曲《国家》中唱到“一玉口中国\一 瓦顶成家\都说国很大\

瓦顶成家\都说国很大\

其实一个家……有了强的国\才有富的家”。下列名言与该歌词所体现的哲理相同的是

A. 君子和而不同,小人同而不和 君子和而不同,小人同而不和 |

B.皮之不存,毛将焉附 |

C. 毋以善小而不为,勿以恶小而为之 毋以善小而不为,勿以恶小而为之 |

D.人生自古谁无死,留取丹心照汗青 |

随着经济体制改革的不断推进,我们党对效率和公平关系的认识越来越深入。十四届三中全会提出了“效率优先,兼顾公平”的原则;十六大明确提出“初次分配注重效率,再分配注重公平”;十六届六中全会进一步强调“更加注重社会公平”;十七大报告立足于我国经济社会发展的现实,对公平与效率的关系做出了重大调整,提出“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平”的新理念。回答问题上述材料主要表明

①实践是认识的来源和发展动力 ②实践是认识的目的和归宿

③时间是检验认识的真理性的惟一标准 ④认识具有反复性和无限性

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

上述材料给我们的认识论的启示是

①在实践中不断追求和发展真理 ②认识需要有计划性和目的性

③真理是具体的和有条件的 ④真理是永恒的

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |

2010年9月6日,胡锦涛总书记在深圳经济特区建立30周年庆祝大会讲话中指出,深圳经济特区坚持发展第一要务,大力解放和发展社会生产力,积极推进自主创新,提高经济发展质量和效益,改善人民生活,创造了“ 深圳速度”,探索和积累了实现快速发展、走向富裕的成功经验。上述论断的唯物辩证法依据是

深圳速度”,探索和积累了实现快速发展、走向富裕的成功经验。上述论断的唯物辩证法依据是

| A.意识对人们认识世界起促进作用 |

| B.正确的意识对人们改造世界起促进作用 |

| C.人们在实践中认识和发展真理,在实践中检验和发展真理 |

| D.世界上的一切事物都是变化发展的 |

“学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。”《荀子·劝学》中这一古语所体现的哲理是

| A.要用发展的观点看问题 | B.要充分人的主观能动性 |

| C.要遵循客观规律,按客观规律办事 | D.要用综合的思维方式来认识事物 |

“实践是知识的母亲,知识是生活的明灯 。”这句谚语的哲学寓意是

。”这句谚语的哲学寓意是

| A.实践出理论,理论必须在实践中接受检验、得到发展 |

| B.实践是理论的基础,科学理论对实践有指导作用 |

| C.知识既来自实践又源于书本 |

| D.在生活中学习知识比实践更重要 |

2010年8月7日22时许,甘南藏族自治州舟曲县突降强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁,泥石流阻断白龙江、形成堰塞湖。泥石流发生后,我国军民迅速投入了救援,彰显了中华民族万众一心、众志成城的精神。因此,有媒体评价说“天灾不由人,抗灾不由天”。

请结合材料运用规律的有关知识分析说明媒体的观点。

在发展低碳经济成为全球潮流的背景下,上海世博会第一次提出了“低碳世博”的理念。在这一理念的指导下,世博园区内建成了我国面积最大的太阳能光伏电池示范区;灯光设备大量采用节能的LED光源;清洁能源车辆的使用使园 区内公共交通实现“零排放”……参加世博会的许多国家不断交流和实践低碳经济发展经验,充分展现了科技节能的创新成果,从而打造出一届“绿色的世博”,“人与自然和谐发展的世博”。

区内公共交通实现“零排放”……参加世博会的许多国家不断交流和实践低碳经济发展经验,充分展现了科技节能的创新成果,从而打造出一届“绿色的世博”,“人与自然和谐发展的世博”。

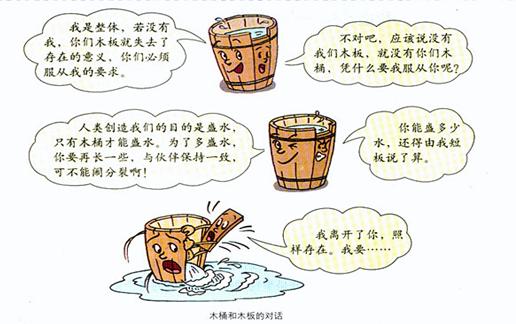

仔细阅读《木桶与木板的对话》,回答下列问题:

简要回答材料是如何体现物质和意识的辨证关系原理的。(12分)

(1)请你运用整体与部分关系的原理对木桶和木板的对话分别简要加以评析。(12分)

(2)针对目前我省的高考招生方案,“木桶原理”对我们当前各科的学习作出合理安排,提高学习成绩有哪些启示?(6分)