近年在汉堡发现了一本在1691年出版的《论语》英译本。该书译自法译本,法译本译自拉丁译本。书的前言中说"这位哲学家的道德是无限辉煌的"。对以上的信息解读不正确的是( )

| A. | 当时中国政府重视对欧洲宣扬中华文化 | B. | 孔子的思想在欧洲曾经得到推崇 |

| C. | 该译本出现在"西学东渐"时期 | D. | 《论语》曾在欧洲以多种语言流传 |

1954年12月19日,毛泽东邀请各民主党派、无党派人士座谈政协工作时说:“政协的性质有别于国家权力机关——全国人民代表大会,它也不是国家的行政机关。……政协是全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体、国外华侨和其他爱国民主人士的统一战线组织。”同年12月21日至25日,全国政协二届一次会议通过了新的《中国人民政治协商会议章程》。这表明( )

| A.全国政协代行全国人民代表大会职权的使命结束 |

| B.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度开始实行 |

| C.各民主党派和各人民团体的统一战线组织正式建立 |

| D.政协与人大、政府机关之间相互制约的关系确立 |

2013年1月26日在瑞士达沃斯举行的第43届世界经济论坛年会讨论中,与会者多次提到协同合作的重要性,国际货币基金组织总干事拉加德更是表示:“我们清楚地看到,在危机时刻,经济发展具有传染性,往往会传染其他国家,不存在经济孤岛,也没有地方躲避。”这表明( )

①国际货币基金组织主导全球化

②金融危机促进全球化的进程

③克服危机必须加强合作已成共识

④当今世界经济的不稳定性加剧

| A.①② | B.③④ | C.②③④ | D.①②③ |

下表为区域性合作组织的三种模式( )

| 模式 |

特点 |

| 模式1 |

关税、货币、市场、司法统一 |

| 模式2 |

自由贸易、共同关税、共同市场 |

| 模式3 |

共同兴趣、自觉自愿、道义责任、会员制、没有法律义务 |

下列选项中组织与模式对应正确的是:( )

A.欧洲联盟——模式1 北美自由贸易区——模式2 亚太经合组织——模式3

B.北美自由贸易区——模式1 欧洲联盟——模式2 上海合作组织——模式3

C.亚太经合组织——模式1 北美自由贸易区——模式2 欧洲联盟——模式3

D.欧洲联盟——模式1 上海合作组织——模式2 亚太经合组织——模式3

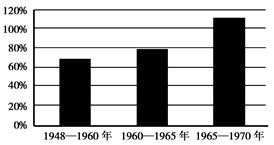

下图为1948——1970年世界出口贸易总额年均增长率示意图,图中年均增产率的变化主要得益于 ( )

| A.世界经济朝制度化和体系化发展 |

| B.世界各国普遍消除关税贸易壁垒 |

| C.法制化的世界贸易体系开始建立 |

| D.经济区域集团化的速度大大加快 |

“它对战后世界经济的恢复、发展和稳定起到了积极的作用,但它主要是美英两个国家为维护战后自身利益而进行斗争、达成妥协的结果,带有明显的西方金融霸权主义的色彩。”“它”指的是( )

| A.布雷顿森林体系 |

| B.雅尔塔体系 |

| C.关税与贸易总协定 |

| D.欧洲经济共同体 |