材料一 荒漠是自然界中的一种植被景观,荒漠化是由于气候变化和人类活动在内的种种因素造成的一种土地退化。以外力为主要依据,可以将荒漠化划分为风蚀荒漠化、水蚀荒漠化、盐碱化等类型。

材料二 从荒漠化的成因角度分析,人类活动是荒漠化的主要原因。尤其是在干旱半干旱地区,不同的活动方式,又导致了荒漠化在地域分布上呈现出不同的特点:在半干旱的旱农垦区,因为过度垦殖,荒漠化常是斑点状及片状分布;在半干旱的草原牧区,因过度放牧,在地表集水坑和放牧点的井泉附近常见到斑点状的荒漠化圈;在干旱的绿洲边缘地区,因为过度樵采破坏植被,造成沙丘活化;在一些内陆河和山麓冲积扇地区,则因为对水资源的不当利用而引发荒漠化扩展;而在工矿区、居民点和道路等基本建设中也会不同程度地引起荒漠化呈点状、线状扩展。请依据上述材料和所学的有关知识,结合下列各题的具体情况,回答:毛乌素沙地主要位于鄂尔多斯高原与黄土高原之间的湖积冲积平原凹地上。在不同地区,荒漠化类型不同。关于其荒漠化类型的叙述中,正确的是

①低湿滩地荒漠化主要表现为水蚀荒漠化 ②开垦的旱地荒漠化主要为盐渍化 ③梁地荒漠化主要为水蚀荒漠化 ④从总体上看,毛乌素沙地以风蚀荒漠化为主

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.①④ |

下图所示地区是我国荒漠化扩大较快的地区之一。

2003年,某地理考察团到该地区考察,不可能见到的景观是

| A.斑点状荒漠化圈广布 | B.古长城遗迹 | C.西气东输工程设施 | D.草方格沙障 |

某地理兴趣小组对我国西北某地进行生态调查,他们由水源所在地的抽水井出发,向外沿同一方向前进。发现植被从水井往外呈同心圆式的分布:水井附近土地是光秃和坚硬的,到距井200米左右,出现稀疏且干硬的杂草,250米左右是带刺的灌木丛,1000米以外,才是一些相隔甚远的草本植物群及灌木。上述调查区的植被分布形态,最有可能是由哪一人类活动所引起的?这种景观最有可能出现在下列我国的哪个地区?

| A.过牧 呼伦贝尔草原 | B.滥垦 科尔沁沙地 | C.滥伐 黄士高原 | D.滥采 河西走廊 |

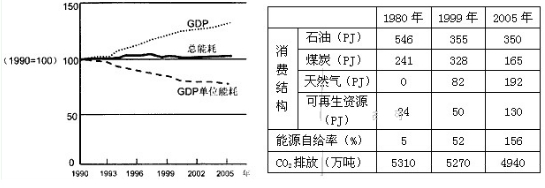

阅读某国GDP增长与能耗比较图和能源领域相关数据统计材料,下列有关该国能源利用方面说法不正确的是

| A.注重环境保护,减少二氧化碳、二氧化硫等排放 |

| B.能源利用多样化,减少能源对外依存度 |

| C.降低单位产值能耗,提高能源利用效率 |

| D.优化能源消费结构,大力发展了可再生能源及水能等新能源 |

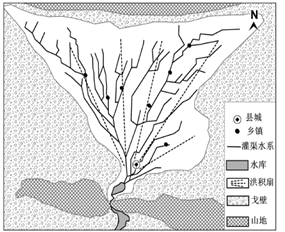

图为我国某绿洲示意图。读图回答以下问题。

该区域修建水库的主要目的是( )

| A.保障城镇用水 | B.开发水能资源 |

| C.防止洪水泛滥 | D.发展水产养殖 |

适合该地农业持续发展的措施是( )

| A.开发山地,扩大耕地面积 |

| B.修建防渗漏灌渠,大量开采地下水,灌溉农田 |

| C.充分利用光照资源,大力种植棉花、可可 |

| D.营造防护林,保护农田 |

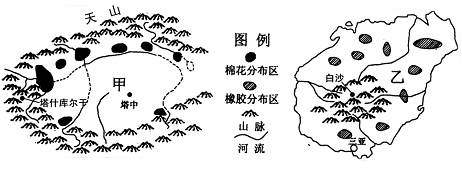

读我国甲、乙两地地形区示意图,回答以下问题。

两地区分别形成我国重要的优质棉花生产和天然橡胶生产基地的共同有利因素是( )

| A.两地夏季均光热充足 | B.两地夏季均降水丰富 |

| C.两地土壤类型一致,均比较肥沃 | D.两地气候类型相同,均适宜发展农业生产 |

甲图中的塔什库尔干是塔吉克族聚居地,仍保持着游牧民族的生活习惯;乙图中的白沙是国家级贫困县,是黎族聚居地,全县99%的土地是山地。造成这两地贫困落后的共同的社会经济因素是( )

| A.多山地的地形 | B.干旱的气候 |

| C.自然资源的贫乏 | D.科教文化的落后 |

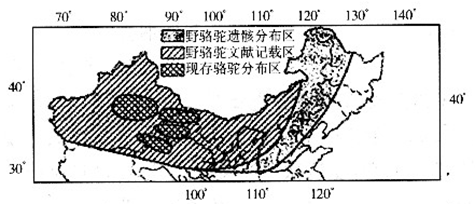

通过对我国野骆驼遗骸和文献记载的研究,得到其分布变迁图,完成以下问题。

与遗骸分布区、文献分布区相比较,目前的野骆驼分布区( )

| A.地形更崎岖 | B.气候更干旱 |

| C.河网较密集 | D.热量更充足 |

影响野骆驼分布区变化的因素包括( )

①草原开垦 ②过度放牧 ③大量捕杀 ④种群退化

| A.①②③ | B.②③④ |

| C.①②④ | D.①③④ |

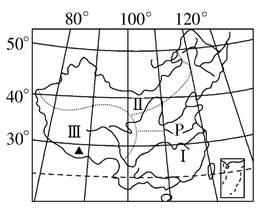

读我国三大自然区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)图,下列叙述正确的是( )

| A.地理界线P南北两侧种植业不同的主要原因是光照条件不同 |

| B.Ⅲ区比Ⅱ区纬度低,故热量比Ⅱ区充足 |

| C.Ⅲ区和Ⅰ区所处纬度差不多,光照条件相同 |

| D.Ⅱ区比Ⅰ区北部降水少,故以400 mm等降水量线与I区北部为界 |