阅读材料,完成1~6题。

材料一:2007年10月24日,西昌卫星发射中心,19时09分,嫦娥一号发射成功,“嫦娥”奔月旅程正式开始。2009年3月1日,16时13分10秒。嫦娥一号卫星准确落入月表指定区域,成功完成硬着陆。

材料二:月球的自转和公转方向均为自西向东,月球的自转和公转周期相同,为27天7小时多。

嫦娥一号绕月飞行中,大约经历的昼夜交替次数是

| A.494 | B.482 | C.18 | D.30 |

下列关于月球环境的说法,正确的是

| A.月球上昼夜温差比地球上大 | B.月球上昼夜交替比地球快 |

| C.月球上看太阳西升东落 | D.初一看到的是月球正面,十五看到的是月球反面 |

嫦娥一号撞击月球表面时

| A.会产生大量太空垃圾 | B.减缓月球的自转速度 |

| C.主动撞击,碎片受月球吸引,不会成为太空垃圾 | |

| D.燃料耗尽,受月球吸引,在重力作用下自然撞击 |

从嫦娥一号传回的月球照片显示,月球表面布满了大大小小的月坑,这些月坑是

| A.人类发射的月球卫星撞击而成的 | B.月球上火山喷发形成的 |

| C.大量陨石撞击而成的 | D.月球上的岩溶地貌 |

嫦娥一号成功发射时与成功撞击月球时相比

①地球公转速度要快 ②地球公转速度要慢

③北京的昼夜长短差别较小 ④北京的昼夜长短差别较大

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

嫦娥一号成功发射时与成功撞击月球时相比

①发射时北京已进入夜晚 ②撞击时北京已进入夜晚

③发射时北京正午太阳高度较大 ④撞击时北京正午太阳高度较大

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

扬州四季分明的原因是()

①地处中纬度②正午太阳高度终年不变③昼夜长短季节变化较大

④昼长和正午太阳高度同时达到最大值或最小值

| A.①②④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①③④ |

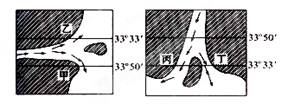

所给两幅图分别是两条大河河口,图中小岛因泥沙不断堆积而扩展,最终将与河流的哪岸相连()

①甲岸②乙岸③丙岸④丁岸

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

该图所示的地质构造或地貌景观中,在我国西北地区比较常见的是: ()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

关于昼夜的说法正确的是()

| A.地球自转产生昼夜 |

| B.昏线的东边是昼半球,晨线的西边是夜半球 |

| C.晨昏线是昼夜半球的分界线 |

| D.昼夜交替周期为23时56分4秒 |

该图(虚线表示目标方向,实线表示实际方向)中,表示北半球物体水平运动的是()

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |