阅读下列材料

【材料一】天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。(豆:古代盛食器具)

──摘自《礼记》

【材料二】凡进食之礼……食居人之左,羹居人之右。(食:干饭类食品; 羹:有浓汁的食品)

──摘自《礼记》

以饮食之礼,亲宗族兄弟。 ……以飨燕之礼,亲四方之宾客。(“燕”通“宴”)

──摘自《周礼》

【材料三】羹之有菜者用枝,其无菜者不用枝。(枝:筷子)

──摘自《礼记》

【材料四】考古发现的战国以前的餐叉

──据王仁湘《饮食与中国文化》

上述材料反映了周人饮食生活的状况。请由表及里,由此及彼地概述周人饮食生活的信息。(不得直译和摘抄原文)

阅读材料,完成试题。

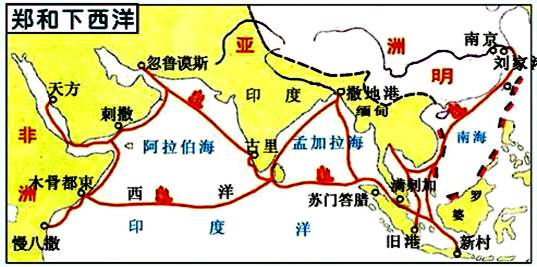

图1郑和下西洋(1405--1433)

图2

根据上述图片材料并结合所学知识,至少概括15世纪中西探险航行的两个共同点并分析其原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:“大一统”理念影响下的中国对外关系,一切政治关系皆为内政,没有“国家间”外交,没有与中国平行的、多元的国家观念,“四海之内莫不为郡县,四夷八蛮威来贡职”。只有君临天下的一元等级世界秩序:中国居天地之中心,以控周边的万邦属国。华夷之辨理论指导下的中国对外关系,确立了华夏民族在文化上的自信心和优越感,进而形成了对外关系格局里中国居高临下、傲视万国的情势。怀柔远人指导下的对外关系,是一种对外国单方面施恩、关怀的体现。

文:朝贡、贸易、通过使节团传播先进文化、教授接纳留学人员;武:军事打击;实质是以文化感召为导向的军事基础型外交活动。体制:天下体系——君臣关系,强时为君,弱时为臣。中国处于儒家文化共同体的核心位置,既保有道德和法律上的至尊,又能以军力保护诸国,同时在外敌入侵时由邻国充当挡箭牌,为中国争取缓冲时间,实际上也是一种精密的国际安全体系。

——择编自何新华《古代中国的世界观与清政府的三项外交原则》等

材料二:19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处办理对外事务的机制,根本无法满足西方国家想要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括办理对外交涉、通商等事,凡与洋务有关者,比如修建铁路,开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生,管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗、国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化并做简要评价。

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一:在中国古代,天文和历法一直受到高度重视,天文学家和君主有着密切的关系,他们是官方政府机构不可或缺的人员。至公元1851年,历代政权颁行了100余部历法,《夏小正》是中国最古老的历书,形成于公元前5世纪左右,包含了许多关于气候、星象及物候方面的叙述,按一年十二个月的顺序排列。古代的历法,现在名为“农历”或“阴历”,仍决定人们欢度“春节”以及“中秋”、“端午”等节日的具体日期。

天象观测有助于制定更为准确的历法。古代史书中有着连续的有关日食、月食与星象变化的记录,并从政治角度解释这些现象。史书明确记录了公元前186年吕后当政时发生了一次日食,但现代天文学研究表明,所记日食绝不可能发生。日食记录居然因政治上的原因而有所增减:统治者残暴,记载的日食现象就多;统治者开明,日食便很少发生。

——摘编自李约瑟《中华科学文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出中国古代重视天文历法的表现。

材料二:宋应星(1587——约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋应星科技成果的特点及该成果出现的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,分析古代科技在明清时期转为落后的原因。(6分)

儒学是中国传统文化的主流,其发展演变经历了一个长期的发展过程。阅读下列材料,并回答问题。

材料一:身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也;立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

——《孝经·开宗明义章》

(1)根据材料一,概括指出《孝经》在社会教化方面的意义。(6分)

材料二:生活与观念

(2)分析说明上述材料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。

材料三浙东学派,从南宋到明清,经过永嘉学派、永康学派、金华学派,从叶适,到王阳明,到黄宗羲,一脉相承,形成了一整套的经济思想和经济伦理。比如“永康学派”的代表人物陈亮提出的“义利兼顾”的思想……余姚人王阳明进一步提出“四民异业而同道”的经济伦理,到了黄宗羲更是明确地提出了著名的“经世致用”“工商皆本”的思想。

——王耀成《宁波帮的经营理念》

(3)根据材料3,结合所学知识,分别概括浙东学派代表人物黄宗羲的君主政治观和经济发展观,并分析其思想特点。(6分)

材料一 《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

| 类别 |

数学 |

天文历法 |

地学 |

化学 |

农学 |

机械 |

水利 |

轻工 |

兵器 |

| 项数 |

22 |

25 |

25[来 |

9 |

25 |

7 |

7 |

8 |

8 |

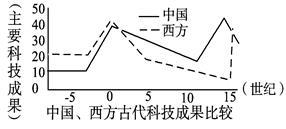

材料二 下图为中国、西方古代科技成果比较

材料三农业的产生,为人类文明的进步奠定了坚实基础。我国是世界农业起源地之一,古代中国以农立国,农耕文明长期居于世界先进水平,精耕细作是我国传统农业经济的一个基本特征。14世纪后,西方工商业经济得到了很大的发展,资本主义萌芽出现并不断得到成长与发展,……随着文艺复兴的深入发展,人们对自然界各种现象的认识也产生了革命性的变化。面向世界,注重实践的精神,激励人们以科学的态度和全新的思想方式探索和解释自然现象。生产经验的积累,技术能力的提高,也为科学研究创造了条件。近代自然科学兴起。

——吴于廑、齐世荣《世界通史》

请回答:

(1)据材料一,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?其原因是什么?

(2)据材料二,指出中国在世界科技发展史上的地位的变化,并据材料三简要说明原因。

(3)如何理解孙中山说的“外国今日知道利用它(四大发明),所以他们能够有今日的强盛”?