下图为两条同源染色体在减数分裂时的配对行为,则表明该细胞( )

| A.发生了基因突变 | B.发生了染色体变异 |

| C.不发生基因重组 | D.发生碱基互补配对 |

家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。

| 家蝇种群来源 |

敏感性纯合子(%) |

抗性杂合子(%) |

抗性纯合子(%) |

| 甲地区 |

78 |

20 |

2 |

| 乙地区 |

64 |

32 |

4 |

| 丙地区 |

84 |

15 |

1 |

下列叙述正确的是

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%

C. 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高

D. 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果

下列现象中,与减数分裂同源染色体联会行为均有关的是

①人类的47,XYY综合征个体的形成

②线粒体DNA突变会导致在培养大菌落酵母菌时出现少数小菌落

③三倍体西瓜植株的高度不育

④一对等位基因杂合子的自交后代出现3︰1的性状分离比

⑤卵裂时个别细胞染色体异常分离,可形成人类的21三体综合征个体

| A.①② | B.①⑤ | C.③④ | D.④⑤ |

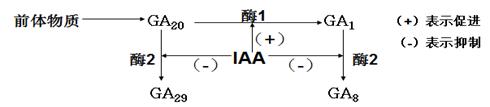

下图为生长素(IAA)对豌豆幼苗茎内赤霉素生物合成影响的示意图。图中GA1、GA8、 GA20、GA29是四种不同的赤霉素,只有GA1能促进豌豆茎的伸长。若图中酶1或酶2的基因发生突变,会导致相应的生化反应受阻。据图分析,下列叙述错误的是

A. 对去顶芽豌豆幼苗外施适宜浓度IAA,该植株茎内GA1的合成可恢复正常

B. 用生长素极性运输抑制剂处理豌豆幼苗的顶芽,该植株较正常植株矮

C. 对酶1基因突变的豌豆幼苗施用GA20,该植株可恢复正常植株高度

D. 酶2基因突变的豌豆,其植株较正常植株高

若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是

| A.所选实验材料是否为纯合子 |

| B.所选相对性状的显隐性是否易于区分 |

| C.所选相对性状是否受一对等位基因控制 |

| D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法 |

一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群经过连续n次自交,获得的子代中,Aa的频率为(1/2)n,AA、aa的频率均为1/2[1一(1/2)n]。根据现代生物进化理论,可以肯定该种群在这些年中:( )

①发生了隔离②发生了基因频率的变化③发生了自然选择

④发生了基因型频率的改变⑤没有发生生物进化

A.①②③ B.②③④ C.④⑤ D.②④⑤