读我国局部地区示意图,完成(1)一(3)题。

图中等值线为年降水量线,a、b、c之间的关系为

| A.a<b<c | B.b=c | C.a=b | D.b<a |

c等降水量线在酒泉南部弯曲明显,其主要影响因素为

| A.河流 | B.湖泊 | C.山脉 | D.城市 |

甲地比乙地

| A.纬度高,地势高 | B.年太阳辐射量小 | C.日照时间较短 | D.气温年较差较大 |

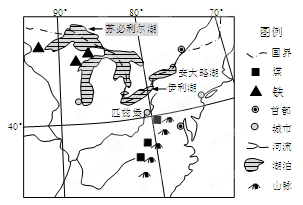

美国独立后,工业发展速度加快。19世纪中叶开挖修建连接伊利湖与安大略湖间

的人工运河;并且开通匹兹堡与苏必利尔湖间的铁路运输,东北部工业区崛起。图为美国东

北部区域图。完成问题。

19世纪中叶前,匹兹堡主要工业部门及主导区位因素组合,最有可能的是

| A.汽车工业----科技发达 |

| B.煤炭工业----煤炭资源丰富 |

| C.钢铁工业----煤铁资源丰富 |

| D.机械工业----市场需求量大 |

第二次世界大战后,该区域缩小钢铁工业生产规模的原因不可能是

| A.区域产业升级 |

| B.环境日趋恶化 |

| C.铁矿资源面临枯竭 |

| D.人口外迁,劳动力缺乏 |

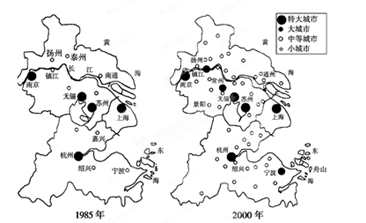

图为长江三角洲地区空间结构演化图,读图完成问题。

下列有关1985~2000年期间,长江三角洲地区空间结构变化叙述错误的是

| A.大、中、小城市均发展较快 |

| B.城市空间结构日趋复杂 |

| C.城市由点状发展成为岛状 |

| D.该区域与外界联系减弱 |

推动本地区近年来空间结构变化较快的最主要原因是

| A.当地优越的地形和气候条件 |

| B.农业在国民经济中的比重不断增加 |

| C.大量来自内地流动人口的涌入 |

| D.地区产业结构的调整和工业化进程加快 |

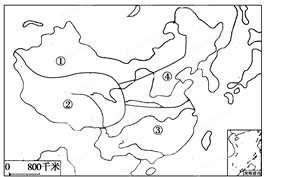

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的:他首先把中国分成东部与西部,

再分别分成南北两部分,形成如图中所示①②③④四块区域,并把四块区域命名为“黄色中

国”、“绿色中国”、“银色中国”和“金色中国”。读图完成问题。

关于图中各区域说法正确的是

| A.决定各区域差异的基本因素是气候和地貌 |

| B.各区域间具有明确的界限 |

| C.各区域内部没有明显的分异 |

| D.各区域间不存在广泛的联系 |

关于各区域某些特征的描述,正确的是

| A.“黄色中国”----一年四季常绿 | B.“金色中国”---- 高寒 |

| C.“绿色中国”----一年两到三熟 | D.“银色中国”---- 伏旱 |

位于我国中部经济地带,电力资源丰富,参与西电东送的省(区)是

| A.青海 | B.山西 | C.广西 | D.四川 |

下面对高效益综合发展阶段的叙述,不正确的是

| A.加工制造业向资金密集型和技术密集型全面升级 |

| B.第三产业的增长速度和产值比重明显地超过第二产业 |

| C.区域发展的内部差异逐渐扩大,区域的开放程度大幅度增强 |

| D.高科技成为区域发展的主导力量 |