阅读下面的文字,完成下题。

春秋战国,是中国历史上的大变动时期,随着政治、经济、文化的发展,“和”的理念也逐渐趋于成熟。其成熟的重要标志,主要体现在两个方面:其一是“和”与“同”两个范畴的对举,二是“和实生物”与“和而不同”这两个重要命题的提出。

“和”与“同”两个概念的对举,是由西周末年郑国的史官史伯提出来的。据《国语·郑语》,郑桓公问史伯:“周其弊乎?”史伯回答说:“恐怕要必然走向衰败”。衰败的主要原因,是周的统治者“去和而取同”,即没有处理好“和”与“同”的关系,一味地追求“同”而抛弃“和”。在史伯看来,“和”与“同”是内涵不同的两个概念。“和”是“以它平它”,即不同的东西相加所形成的共同体;而“同”则是“以同裨同”,即相同的东西再加上相同的东西,无论加多少,最后还是绝对的单一体。因此,“和”体现的是由不同因素构成的事物多样性的统一,而“同”则是由相同因素构成的事物单一性的简单同一。多样性的统一,能够使这个共同体“丰长而物归之”,即丰富、发展并生成新东西。而单一性的简单同一,则只能是“同则不继”。《说文》:“继者,续也,从从系。”因此,“不继”则为“绝”,即不能产生任何新东西,从而使单一的同一体走向衰亡和灭绝。

可见,“和”与“同”是既有联系又有区别的一对范畴,只有在两者对举的情况下,才能更好地理解“和”的内涵,这体现了中国哲学的和谐理念所包含的辩证思维逻辑。“和”是万物生成发展的根据,也是事物存在发展的内在动力,这也就是史伯提出的“和实生物”这一命题的确切涵义。

春秋时期的思想家晏婴,发挥了史伯提出的“和实生物”的思想,进一步扩展和深化了“和同之辨”的内容。据《左昭·二十年》载:晏婴在回答齐景公“和与同异乎”的问题时,明确指出“和与同异”。他认为,“和”好比做羹汤或弹奏音乐,只有“济其不及,以泄其过”,方能成为美味佳羹或动听的乐曲。如果一味地“以水济水,谁能食之?若琴瑟之搏一,谁能听之?同之不可也如是”。

晏婴以五味相济、五音相和的例子来说明“和同之异”“济其不及,以泄其过”,即后来儒家所谓的“中庸”。意谓如果一道羹汤味道太淡,就增加调料。如果太浓,就加水冲淡。这样才能使汤的味道平正适中而增加食欲。如果用清水去调剂清水,谁还能去喝它呢?也如同琴瑟,如果老是弹一种音调,谁还能听它呢?由此晏婴得出一个结论:“同之不可也如是。”

春秋末期,处于社会急剧分化、急剧变动中的孔子,继史伯、晏婴等思想家的“和同之辨”,更明确地提出“君子和而不同,小人同而不和”,即后来所称的“和而不同”的哲学命题,把殷周以来蕴涵在六经之中丰富的“和”的思想资源,引进到儒家的思想体系之中,从而进一步启发了先秦诸子对“和”的深入讨论,遂使“和”或和谐理念成为中华文化的公共话语,并成为中华民族共同的价值取向。

(节选自2008-09-22《光明日报》李中华《“和”论》)

1.下列对“和”与“同”二者之间关系的理解符合文章意思的一项是( )

A.“和”与“同”是古代哲学中的两个概念,“和”体现的是由不同因素构成的事物多样性的统一,而“同”则是由相同因素构成的事物单一性的简单同一。

B.“和”与“同”是既有联系又有区别的一对范畴,“和”是在不同中产生同,而“同”是同上加同,它们体现了中国哲学的和谐理念所包含的辩证思维逻辑。

C.“和”好比做羹汤或弹奏音乐,只有“济其不及,以泄其过”,方能成为美味佳羹或动听的乐曲;“同”是一味地“以水济水,谁能食之?若琴瑟之搏一,谁能听之?”

D.“和”是“以它平它”,即不同的东西相加所形成的共同体;而“同”则是“以同裨同”,即相同的东西再加上相同的东西,无论加多少,最后还是绝对的单一体。

2.下列理解,不符合原文意思的一项是( )

A.“和实生物”哲学命题最早是由西周末年郑国的史官史伯提出来的,它的意思是说“和”是万物生成发展的根据,也是事物存在发展的内在动力。

B.“和而不同”的哲学命题是由孔子把殷周以来的“和”的思想资源引进到儒家的思想体系之中,从而使和谐理念逐渐成为成为中华民族共同的价值取向。

C.“君子和而不同,小人同而不和”,是孔子第一次将“和”与“同”的概念进行对举,并明确提出这也是区分君子与小人之间不同价值观的一个重要标准。

D.“和与同异”是由春秋时期的思想家晏婴,在发挥“和实生物”思想并扩展深化了“和同之辨”的内容的基础上明确提出的哲学命题。

3.根据原文内容,下列分析不正确的一项是( )

A.本文着重论述了中国古代有关“和”的含义及其意义,观点明确,论据充实,但它毕竟是属于先秦时代的,对我们今天所谈论的和谐理念的建设借鉴意义不大。

B.本文以时间为顺序,从史伯“和实生物”的思想到孔子“和而不同”的哲学定位,再到先秦诸子对“和”的拓展和发挥,使“和”的理念更加充实和明确。

C.中华民族自古以来就是一个崇尚“和谐”的民族,可以说中国的哲学智慧集中体现在一个“和”字上,它是中国民族共同的价值取向。

D.晏婴以五味相济、五音相和的例子来说明“和同之异”“济其不及,以泄其过”,不仅形象生动,也体现了中国古代哲学朴素的辩证观点。

右图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是( )

| A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象 |

| B.此图表明鱼类对食物的竞争状况 |

| C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况 |

| D.此图表明海洋中鱼类的共生关系 |

下列关于实验“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法中,不正确的是( )

| A.为了调查不同时间土壤中小动物丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样 |

| B.许多土壤小动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法调查土壤小动物类群丰富度 |

| C.利用小动物的避光避热性,收集土样中的小动物可采用带灯罩的热光源 |

| D.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征 |

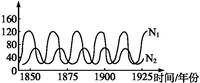

寒带针叶林中两个动物种群(N1、N2)的数量变化如下图所示,据图判断这两个种群的关系是( )

| A.捕食关系,N1为捕食者,N2为被捕食者 |

| B.捕食关系,N2为捕食者,N1为被捕食者 |

| C.竞争关系,N1为竞争中的胜利者,N2为失败者 |

| D.共生关系,N1、N2彼此依赖,相互有利 |

区分不同群落的首要特征是( )

| A.群落的物种组成 | B.物种的相对数量 |

| C.优势种 | D.生长型 |

下列关于群落的叙述不正确的是( )

| A.植物群落垂直分层现象与光照有关 |

| B.动物群落垂直分层现象与植物有关 |

| C.植物群落水平分布现象与地形有关 |

| D.动物群落水平分布一般都是均匀的 |