2006年5月16日23时28分,印尼苏门答腊岛西岸近海继2004年12月26日发生巨大地震以来,再次发生7.2级地震。读图完成6~8题。

两次地震的发生都与两大板块的挤压有关,这两大板块是指

| A.亚欧板块、印度洋板块 | B.亚欧板块、非洲板块 |

| C.印度洋板块、太平洋板块 | D.亚欧板块、太平洋板块 |

图示地震引发罕见的强烈海啸,表明地质灾害具有

| A.破坏性 | B.规律性 | C.地域性 | D.关联性 |

此次地震的震中位于北京市

| A.东南方向 | B.西南方向 | C.东北方向 | D.西北方向 |

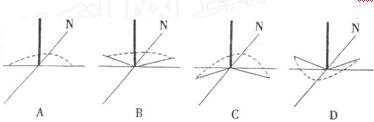

2009年10月1日10时新中国成立60周年国庆大典和国庆阅兵在北京天安门广场隆重举行。天安门广场举行了隆重的国旗升旗仪式。据此回答1—2题。下列图中,能正确表示天安门广场旗杆杆影顶端在该日的运行轨迹(虚线)的是

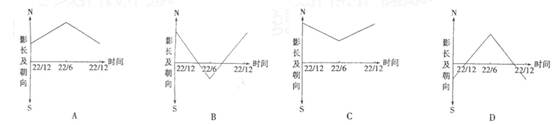

下列图中,能正确表示天安门广场旗杆正午杆影在一年中的影长及朝向变化的是()

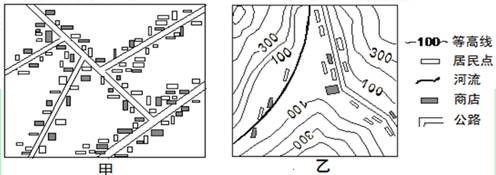

甲、乙图表示范围相当的两个地形区,根据图示居民点和商店分布状况,回答29-30题。

下列关于两地区居民点和商店的叙述,错误的是:

| A.甲图地区居民点分布密度比乙图地区居民点分布密度大 |

| B.甲图地区商店分布密度比乙图地区商店分布密度大 |

| C.甲图地区商店分布特点与居民点分布特点不同 |

| D.乙图地区商店分布特点与居民点分布特点相似 |

甲图地区商业网点的组织形式主要是:

| A.流动服务形式 | B.固定形式 |

| C.电视购物形式 | D.网上购物形式 |

从总体上讲,环境问题的本质是:

| A.人口问题 | B.资源问题 |

| C.发展问题 | D.社会问题 |

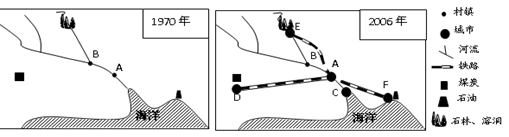

读“某地1970年和2006年地理简图”,回答26-27题。

到2006年,B地没有形成城市的原因可能是:

①水资源桔竭 ②没有铁路通过 ③内河运输地位下降 ④周边地区资源优势比该地区明显

| A.①②④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①③④ |

与图中F城兴起的区位条件相似的城市是:

①英国阿伯丁②美国休斯敦③中国东营④中国重庆

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

分析下列两个地区农业基本情况的比较表,完成23-25题。

甲地区的农业地域类型可能是

| A.水稻种植业 | B.混合农业 | C.商品谷物农业 | D.种植园农业 |

有关甲地区的农业地域类型的叙述,正确的是:

| A.主要分布在欧洲 | B.投入劳动力较多 |

| C.单位面积产量较低 | D.主要分布在山区 |

与乙地区农业相似的地区

| A.密西西比河平原 | B.西欧平原 | C.潘帕斯草原 | D.墨累一达令盆地 |