阅读下列材料:

材料一 歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

材料二 材料三 浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

材料三 浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

全国总工会的一份调查表明,目前,仅跨地区流动的农民工就有l亿多人,已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。工人队伍构成发生历史性变化,农民工已成产业工人的主体。

多年来,随着农民工地位的提高,越来越多的务工者条件得到改善,生活也越来越好,有的还利用打工时学到的技术,回乡创业,当了老板。

回答:

(1)材料一《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?(6分)

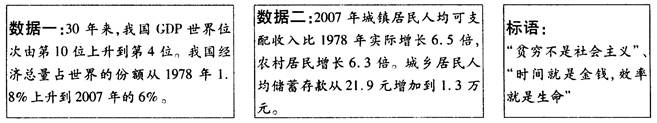

(2)依据材料二概括改革开放的重大成就。(3分)

(3)改革开放30年中国农民的角色定位出现了历史性变化,依据材料三概括其变化。(3分)

(4)2008年中国人民大学与国家经济与发展改革委员会共同筹建了一个关于改革开放的论坛,各界反响热烈。请为论坛设计一条宣传性标语(字数不得超过20字)。(2分)

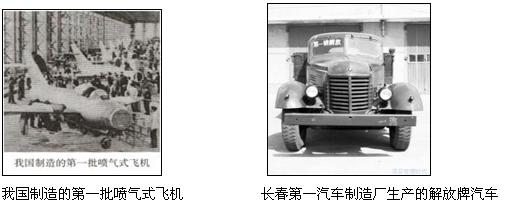

新中国成立后,在中国共产党的领导下,经过党和人民的艰苦奋斗,我国经济建设取得了很大成就。阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料一

材料二“改革从农村开始不是偶然的,是由我国基本国情和当时农村的困境决定的……当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大事,不改革已经没有出路了。”——摘自江泽民1998年视察安徽农村时的谈话

材料三 “计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

——摘自邓小平1992年“南方谈话”

(1)依据材料一中的图片,指出这反映的是我国经济建设起步阶段中,优先发展了哪一产业?其取得的成就有何历史意义?

(2)依据材料二并结合所学知识,指出当时在农村实行的改革措施是什么?其有何积极作用?

(3)依据材料三并结合所学知识指出,20世纪90年代初,我国社会主义改革开放和现代化建设进入新阶段的标志是什么?当时党中央提出我国经济体制改革的目标是什么?

阅读下列材料:

材料一:1866年方举赞投资200元,在上海虹口创办了发昌机器厂。建厂时只有一座打铁炉,四五个人,专为美商的“老船坞”加工、制造船舶批零配件。三年以后,它开始用车床生产,由一个手工锻炼作坊转化为近代企业。

材料二:甲午中日战争前30年,民族资本的总额只有680万元,而甲午中日战争后3年间,民族资本的总额就增加了一倍多。这一时期民族资本主义的发展不仅表现为商办企业数量的增加和规模的扩大,而且还表现出由沿海向内地的扩展。

材料三:张謇是江苏南通人,晚清状元。他不热心官场,而是以极大的爱国热忱倡导“实业救国”,并创办实业。第一次世界大战期间,张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生 纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万,其中三分之二是在第一次世界大战期间获得的。

纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万,其中三分之二是在第一次世界大战期间获得的。

材料四:1937年,宋子文趁人之危,以低于市场的价格,强行买走南洋兄弟烟草公司20万股的股票,从而控 制了这家当时最大的民族烟草公司。

制了这家当时最大的民族烟草公司。

——以上材料均出自人教版教材必修二

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识回答:中国近代民族工业产生于什么年代?(2分)最初主要分布在什么地方?(2分)

(2)据材料二指出民族资本主义发展的特征。

(3)材料三中张謇的大生纱厂获得很快发展的主要原因是什么?

(4)综合上述材料并结合所学知识回答,造成中国民族资本主义艰难曲折发展的因素有

哪些?

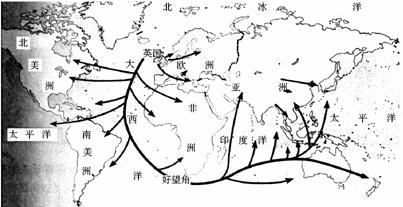

新航路开辟后,人类逐渐连成一个相互影响的整体。阅读材料,回答问题。

材料一 葡萄牙在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金;黄金一词是驱使西班牙横渡大西洋到美洲去的咒语;黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西。

材料二 《马可·波罗游记》描述东方时说:“据有黄金,其数无限……君主有一大宫,其顶皆用精金为之……宫廷房室地铺金砖,以代石板,一切窗栊亦用精金,由是此宫之富无限。”

材料三 19世纪末20世纪初世界贸易示意图

材料四 有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年 的某天,打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,同时,他也可以把自己的财

的某天,打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,同时,他也可以把自己的财 富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中;他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中;他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

请回答:

(1)根据材料一、二,归纳分析欧洲人开辟新航路的原因,这一事件对人类历史产生的重大影响是什么?

(2)材料三图反映了19世纪末20世纪初世界经济发展形成了怎样的局面?说明促成这一局面最终形成的根本动力和主要方式。

(3)据材料四和所学知识,简要评价材料三所反映的这种世界经济现象。

(16)法国学者布罗代尔曾这样说:“社会各阶层的衣、食、住方式绝不是无关紧要的。……整理、重视这些场景是饶有兴味的事。”阅读以下材料:

材料一英国画家阿罗姆描绘19世纪初期广州的街道景象是:街道上人群涌动,两边商铺雕梁画栋,旗幡飘扬,商铺二楼的窗户,使用的是澳门风格的百叶窗,店家都有凉棚、洋伞,商店类似南欧城市的“骑楼”风格。

一一据李天纲著《大清帝国城市印象》

材料二美国《纽约时报》记者N.S.D在1871年12月24日游历广州时,对广州城市的繁华惊叹不已:“宽阔的珠江,清式和西式的阁楼、宝塔、博物馆、清真寺、大厦、仓库、商铺等等,这些建筑物看上去并没有分成街道,毫不间断地紧紧挨在一起。远处可见英国领事馆的小教堂,上面有钟楼和高高的十字架。”

一一据郑曦原编《帝国的回忆:纽约时报晚清观察记》

材料三 1875年的广州商务报告称:“……中国人已经普遍使用黄磷火柴,并且输入了几百万箱,现在用打火石取火的已经少见了。在使用煤油及其他矿物油以及煤油灯方面的情况也一样。同时欧洲的洋伞,几乎完全代替了中国纸伞。广州大量地仿制欧洲洋伞并运往其他口岸和内地销售。”

一一摘自姚贤镐编《中国近代对外贸易史资料》

材料四 1906年广州出版的《赏奇画报》……其征订广告,就是画着一位身穿西装、带着西式小帽的先生,手拿“赏奇画报出世”的旗子作宣传。粤东烟草公司出品的伟人香烟,其封面也画上一位扎领带、穿西服的先生。

一一摘自蒋建国著《广州消费文化与社会变迁》

请回答:

⑴广州是中国近代化进程较早的城市,依据上述材料,提取广州在社会生活方面近代化的相关信息。(不得照抄原文)

⑵依据材料并结合所学知识,分析近代广州社会生活较早走向近代化的原因。

⑶结合广州社会生活近代化的历程,谈谈你对中国近代化特点的认识。

阅读下列材料:

材料一:夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

材料二:中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治。自治出于伦理”,几千年来都是如此。广大农民“交了粮,自由王”,强制他们的力量也并不多。相反,小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱,经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。

——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

材料三:明末清初,黄宗羲指出,天下之治乱与一姓之兴替是无关的,“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”(《原臣》),即一国的治与乱要看人民是否幸福,而并不在于由谁来做君主,而在于是否以万民的切身利益为目的,从而否定了专制君主将万民幸福系于一姓的谎言。

请回答:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点。指出与这种生产方式相适应,长期在我国古代存在的主要政治制度和主流思想。

(2)材料二中说中国古代农民“交了粮,自由王”,你赞同此观点吗?简要说明理由,并结合所学知识,理解“小农是影响统治者效用函数最重要的变量”。

(3)材料三中黄宗羲继承了中国古代民本思想,他在“君”“民”关系的论述中,与以往民本思想的不同点是什么?请结合材料及所学知识,简述近代西方民主思想与中国古代民本思想在实践上的不同。