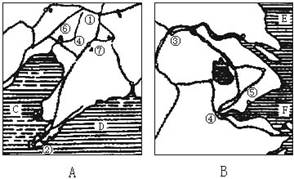

读下图,回答问题。

(1)濒临海洋:C_____________,D_____________,E_____________,F_____________。

(2)城市名称:①_____________,②_____________,③_____________,④_____________。

(3)核电站:⑤_____________,位于_____________省。

(4)矿产地:⑥_____________,⑦_____________。

(5)图B中我国著名的商品粮基地是_________;主要的经济作物有_____________、_____________。

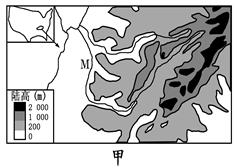

读“沿36°N的地形剖面图”和图中a、b两地的气候资料,完成下列问题。

(1)与a地相比,b地冬季降水的特点有哪些?并简述其原因。

(2)简述甲、乙两地河流共同的水文特征。

(3)试分析乙地区地质灾害多发的原因。

(4)乙国的工业主要分布在________,简述其主要原因。

读图 “沙坡头试验站的流沙固定”回答:

(1)图中河流是,山脉是,沙漠是。

(2)为防御流沙对铁路的侵袭,科研人员在这里设置了沙障。

(3)沙障的功能,一方面是另一方面是。

读甲、乙两图,回答下列问题。

(1)甲图中的M河是 ,乙图中的N河是 。

(2)M河流域进行综合开发的核心是梯级开发,原因是什么?

(3)N河流域最大的水利枢纽是 ,分析此处水能资源丰富的原因有哪些?

(4)N河流域开发治理与M河流域相比较,有哪些相似之处?

读下列资料和洞庭湖水系变迁图,回答下列问题。

材料一:洞庭湖水系变迁图

材料二:清代初年,洞庭湖面积约6000平方千米,是我国第一大淡水湖。然而洞庭湖水域的泥沙淤积非常严重,到20世纪末,面积仅剩下2625平方千米。

“洪水一大片,枯水几条线”,大片湿地的消亡使洞庭湖的洪涝灾害日趋严重。近50年来,洞庭湖经历了35次水灾,尤其是进入20世纪90年代以来,洪水接二连三地肆虐洞庭湖两岸。1996年7月的洪水,直接损失近500亿元。近几十年来,洞庭湖有效蓄洪能力急剧下降。1954年能蓄水314亿立方米,1983年能蓄水187.4亿立方米,1998年只能蓄水170亿立方米。

(1)根据材料说明洞庭湖发生了什么变化?产生了哪些生态问题?

变化:

生态问题:

(2)引起该现象的主要自然原因和人为原因有哪些?

自然原因:

人为原因:

(3)要改变这种状况,当前应采取哪些主要措施?

主要措施:

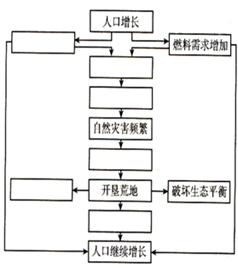

读“我国南方某丘陵山区人地关系”示意图,结合所学知识回答下列问题:(共10分)

(1)把下列字母代表的内容填入相应的空格内

| A.人均耕地减少 |

| B.土地退化 |

| C.农业单产不稳不高 |

| D.毁林开荒 |

E.破坏植被

F.需要更多的劳动力

(2)造成当地农民不断开垦荒地的根本原因是。

(3)改善当地人地关系的基本策略是①,②。