世界历史的发展表明,各国实现的现代化的道路既各具各色又具有共同点。阅读下列材料:

材料一 列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,就是一个重大的突破。

——《大国崛起》解说词

材料二 在某种意义上,有人说,他(美国总统)挽救了市场经济。……开创了市场经济的新模式,在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料三 1985年8月28日,邓小平在会见外宾时,曾说:“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)材料一中所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是对马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二中的“他”是指谁?他所开创的市场经济新模式与以往相比,最大的特点是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,指出“苏联的模式”所具有的突出特点以及后来僵化的主要原因。中国共产党人吸取苏联社会主义建设的经验教训,为建设中国特设社会主义采取了哪些重大措施?

(4)三则材料从本质上体现了两种不同的现代化道路。结合材料,概括指出这两种现代化道路的相同之处。

阅读下列材料:

材料一 开放强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具 饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

材料二 明清时期,江南地区出现了一些城市如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。丝织巨镇盛泽镇,本是荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。南京“织机愈百张”,繁阜喧盛。

——岳麓版高中新课程《历史》必修Ⅱ

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出东京出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。并分析其主要原因。

(2)材料二反映出明清时期城市经济有什么新特点?

(3)综合上述材料,简述中国 古代城市的发展趋势。(3分

古代城市的发展趋势。(3分 )

)

近代欧美主要资本主义国家以选举和议会立法为主要特征的代议制度,使启蒙运动的民主思潮由理论付诸实施.从而在政治体制上对封建君主专制政治予以否定和替代,使之在形式上代表着民意行使国家权力。

阅读下列材料:

材料一未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会同意,国王不能征税;未经议会同意国王不能在和平时期招募或维持常备军;议会必须定期召开;议员的选举不受国王的干涉……——英国《权利法案》

材料三立法权由众议院和参议院两院行使。参议院由间接选举产生,众议院由普选方式选出。行政权由总统和内阁掌握。——法国《1875年宪法》

材料四第十二条联邦议会与帝国议会的召集开会之权属于皇帝。

第十五条联邦议会的主要职位及其事务的领导权属于皇帝任命的帝国宰相……

第十七条建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第十八条皇帝委派官吏,命令他们宣誓效忠帝国,并在必要情况下,命令他们退职……

——《德意志帝国宪法》

请回答:

(1)材料一发表以后英国逐渐确立了什么政体?(1分)由此,英国政治生活中的最高决策者和领导者的职务是什么?(1分)

(2)材料二所示,它是近代哪个国家的政治制度?(1分)确立该制度的法律文件是什么? (1分))该政体的特征是什么?(l分

(3)近代法国政治体制循环多变,各派政治力量对此展开了反复较量。据材料三,1875年最终确立了什么政体 ?(1分)

(4)比较材料四和材料一,指出德国的“皇帝”与英国国王在权力上有何不同?(2分)

辉煌属于雅典!宏伟属于罗马!曾经在地中海世界各领风骚、交相辉映的希腊和罗马两大古代文明,为西方文明乃至世界文明留下了宝贵的遗产。

请回答:(1)比较古希腊和古罗马在政治文明方面的不同特点?

(2)一位西方史学家评价古代希腊城邦的成就时说:“不应看它没做到什么,而应看它做到了什么。”结合雅典民主政治的相关史实,谈谈你对这一观点的看法。

(3)罗马法律影响深远。简述罗马法的历史影响。

“创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备,经验之丰富,影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的,阅读下列材料。

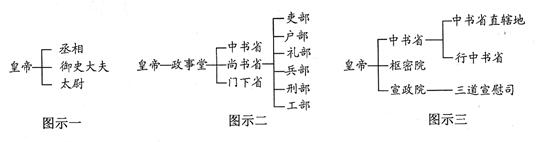

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。—《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。——《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度具有什么特点?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

(4)某学生探究小组欲对近代人类创立的政治制度进行探究,请你为其提供下列帮助:

①拟定一个探究题目。②提供二种获取相关探究资料的方法。

阅读下列材料:

文明之所以进,其原因不一端,而思想自由,其总因也。欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性,其进步乃沛乎莫能御……我中国学界之光明,人物之伟大,莫盛于战国,盖思想自由之明效也……呜呼,居今日诸学日新、思潮横溢之时代,而犹以保教为尊孔子,斯亦不可以已乎!——梁启超《保教非所以尊孔论》(1902年)

请回答:(1)梁启超文中的欧洲“古学复兴”指的是什么?

(2)梁启超所说的“今日诸学日新、思潮横溢”有何具体表现?

(3)欧洲的十四五世纪、中国的战国时期、梁启超所处的这个时代,有什么共同之处?