阅读下列材料(均据《实业之梦——张謇传》):

材料1 1910年,张謇说,根据《海关贸易关册》统计,中国进口商品中以棉货为最多,最高时值银1。8亿两,其次是铁货,值银4600余万两。因此,中国“实业亦必有的……何在?在棉铁,而棉尤宜先。”1911年6月12日,他向摄政王阐述到,“国人但知赔款为大漏卮,已两万一千余万两,铁已入千余万两,暗中剥削,较赔款尤甚若不能设法,即不亡国,也要穷死。”

材料2 张謇十分重视农业的改革,他向朝廷奏请开办农会说:“臣窃上溯三代,旁考四洲,凡有国家者,立国之本不在兵也,立国之本不在商也,在乎工与农,而农为尤要。盖农不生则无所作,工不作则商无所鬻。”“天下之大本在农,今日之先务在商,不商则农无输产之功。”

材料3 张謇在《九录》中说:“至于铁矿需本(资金)尤重,非用开放主义,无可措手。但使条约正当,权限分明。既藉以发展地质之蕴藏,又可以瞻贫民之生活。”

材料4 现在企业以大企业立国而中国以公司法,破产法不备,故遂将此昙花一现之基础,至于今日,败坏不可收拾,断丧人民之企业心,合群心,耗散最可宝贵之资本,不一而足。故无公司法,则无以集厚资,而钜业力之不举;无破产法,则无以堆信用,而私权于以重丧,此尤其显著者,加以自今而后,经济潮流,横溢大地,中外合资之事,必日益增多。我无法律为之防,其危险将视无可得资为尤甚,故农林工商部第一计划即在立法。

回答:根据以上材料,概括张謇的主要主张及理由,并进行简要评价。

要求:答案应成文,不得摘抄材料,限200字。

自新航路开辟以来,世界经济文明在不同国家、地区的交流融合中共同成长。阅读材料,回答问题。

材料一:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其它金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖,烟草和金银被运到欧洲。……16、17和18世纪,亚洲仍然对欧洲商品不感兴趣,而欧洲则勉强用金银去支付它所想要的、在欧洲极为畅销的亚洲产品(丝绸、茶叶、香料等)。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一及所学知识,概括这一时期世界市场呈现的特点。并分析出现这一特点的原因。

材料二:直到20世纪初,世界市场都由“看不见的手”操控着。1929年开始的经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40个国家实行外汇管制,56个国家实行货币贬值,76个国家提高关税率,导致出现了各种货币集团和经济集团。1933年6月,66个国家在伦敦召开世界经济会议,试图稳定货币,实行关税休战,结果不但没有成功,反而使各集团之间的对立越来越尖锐。

——《喧嚣时代:20世纪全球史》

(2)材料二中所提的“看不见的手”操控世界市场源于何时及其原因分析。反映出这一时期的世界市场存在什么问题?它导致的结果有哪些?

材料三世界现代经济大事年表(部分)

| 1944年 |

布雷顿森林体系成立 |

| 1947年 |

《关税与贸易总协定临时适用协定书》签署 |

| 1949年 |

苏联等过成立经济互助委员会成立 |

| 1992年 |

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标 |

| 1995年 |

世贸组织建立 |

| 2001年 |

中国加入世贸组织 |

(3)根据材料三,概括二战后初期世界经济体系的新特点。结合所学知识分析其原因。

(4)有人说真正意义上经济全球化是从1990年代开始的。根据材料三说明这一观点。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一: 启蒙时代的欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。德意志的莱布尼茨盛赞儒家道德及其影响下的社会秩序和国家统一。

(1)材料一中的“中国形象”是什么?

材料二:几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地都要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德与身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——Western Concepts of Chioo tand the Chinese,转引自周宁《鸦片帝国》

(2)材料二中的“中国形象”是什么?这种形象泛滥于何时?主要原因是什么?

材料三:“1937年,红星照耀中国。该年1月,在美国《生活》杂志上,惊异的出现了毛泽东的头像。在斯诺为毛泽东拍摄的一系列照片中,那张带着八角帽、神情沉着、面容清瘦的肖像无疑最为著名。”

——环球时报“复兴之路”

(3)材料中“红星耀中国”的含义是什么?结合所学知识说明其背景。

材料四:1958年美国入伊罗生出版的《浮光掠影———美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为六个阶段;①尊敬时期(18世纪),②轻视时期(1840-1905),③取善好施时期(1905-1937), ④赞赏时期(1937-1944),⑤清醒时期(1944-1949),⑥敌对时期(1949-)。

——袁明:《略论中国在美国的形象》

(4)结合所学知识,简要分析材料四中的第④和和⑥两个阶段“中国形象”形成的原因各是什么。

(5)从“中国形象”的变化中,你获得了哪些启示。

阅读下列材料:

材料一国会者,君与民共议一国之政法也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,东西各国皆行此政体,故人君与千百万国民,合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

材料二所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为惟一根本之条件。倘立宪政治之主动地位属于政府而不属于人民,不独宪法乃一纸空文,无永久后行之保障,且宪法上之自由权利,人民将视为不足轻重之物,而不以生命拥护之;则立宪政治之精神已完全丧失矣。是以立宪政治而不出于多数国民之自觉,多数国民之自动,惟日仰望善良政府,贤人政治,其卑屈陋劣,与奴隶之希冀主恩,小民之希冀圣君贤相施行仁政,无以异也。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料三这个文化运动,当时还没有可能普及到工农群众中去。它提出了“平民文学”口号,但是当时的所谓“平民”,实际上还只能限于城市小资产阶级和资产阶级的知识分子,即所谓市民阶级的知识分子……乃是这个运动未能全竟其功的原因。

——毛泽东《新民主主义论》

材料四从受压迫的青年和受压迫的妇女——激进分子们在他们的刊物上予以全面详尽论述的话题——受压迫的劳工大众,激进分子注意焦点的这一转变结果形成了他们与劳工大众的一种新的认同……不久,年轻的激进分子们就被劝告要到劳动人民中去工作,而且他们当中有人这样做了——彭湃在海陆丰的农民中间,张国焘和邓中夏在北方的铁路工人中间,毛泽东在长沙的工人中间,还有恽代英在武汉的工人中间。

——《剑桥中华民国史》(上)

请回答:

(1)材料一认为实现国家富强的关键是什么?其主张引发了什么重大历史活动?结合所学知识概述其意义。

(2)材料二认为实现国家富强的关键是什么?作者是如何实践自己的认识的?根据材料三分析其“未能全竟其功”的主要原因。

(3)材料四中“激进分子”指什么人?与材料一、材料二相比,他们的政治活动有什么特点?结合所学史实加以说明。

(4)综合以上材料,你得到什么认识?

“案例研究”是我们学习历史的有效途径,一个典型的“案例”能够折射出一段完整的历史画面。瑞蚨祥是全国知名的百年老字号,该公司的发展几乎浓缩了中国近现代企业发展的整个历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1868年瑞蚨祥创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号北京瑞蚨祥绸布店,在短短几年内几乎垄断京城绸布行业……同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

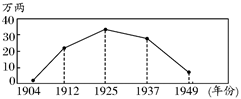

材料二下图是瑞蚨祥青岛分号的经营销售额变化趋势图

材料三 1956年,瑞蚨祥公司向毛泽东主席呈写了《瑞蚨祥公司生产情况报告》,毛主席指示:“历史名字要保存,瑞蚨祥、同仁堂一万年要保存!”

1985年瑞蚨祥被国家贸易部命名为中华老字号,老字号焕发新生机,济南瑞蚨祥绸布店1988年完成销售额480万元,实现利税46万元。

请回答:

(1)根据所学知识指出瑞蚨祥创办时中国经济结构发生了什么变动?(4分)

(2)材料二中青岛瑞蚨祥生产经营销售额1912年后呈现出怎样的变化趋势?(4分)扼要指出其成因。

(3)材料三反映了瑞蚨祥历经的两次重要发展的机遇,分别指出机遇出现的原因。(4分)

(4)从瑞蚨祥的百年发展历程中,你能得到什么启示?(4分)

阅读下列图文材料回答问题

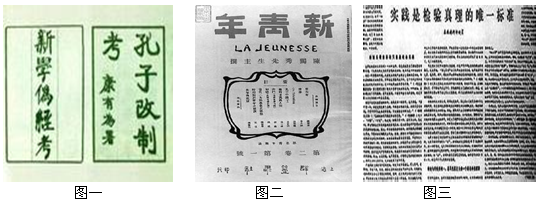

材料一: (1)上述材料分别反映了中国近现代史上的哪三次思想解放运动?各自的核心内容是什么? (6分)

(1)上述材料分别反映了中国近现代史上的哪三次思想解放运动?各自的核心内容是什么? (6分)

材料二一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化。

——欧阳哲生《严复评传》

(2)请各举一例分别评述材料二提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

材料三由《新青年》卷起的……运动狂飙,猛烈地冲击了千百年束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,……其对传统文化糟粕的批判和对西方思想的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史晚清民国卷》

(3)材料三对于这场运动作用的评价,你是否赞同?并说明你的理由。