《光明日报》2004年12月31日报道,经过4年多的准备和建设总长约4 000公里的西气东输工程于12月30日全线正式商业运营。

请回答:

(1)汉唐时,对西部少数民族地区提供了哪些先进的技术支持?(7分)

(2)清朝中央政府为了维护西部少数民族地区的稳定发展采取了哪些措施?(7分)

阅读下列材料

材料一《权利法案》确定:凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。 设立审理宗教事务之钦差法庭之指令,以及一切其他同类指令与法庭,皆为非法而有害。 凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收、或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。除经议会同意外,平时在本王国内征募或维持常备兵,皆属违法。……

材料二康有为说:“(臣)窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。……人群与千百万之国民,合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱?……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强计日可待也。”

材料三 1912年《中华民国临时约法》规定:中华民国之主权,属于国民全体,……中华民国人民一律平等,无种族阶级宗教之区别。人民享有人身、居住、财产、言论……信仰等自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利……中华民国之立法权,以参议院行之,……临时大总统、副总统由参议院选举之,临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。……法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

请回答:

(1)根据材料一,概括《权利法案》在哪些方面限制了国王的权力?据此指出英国确立了什么政体?

(2)概括材料二指出,康有为认为中国强国的出路是什么?

(3)分析材料三并结合所学知识,你认为中国资产阶级在推进近代政治民主化进程中向西方学习了什么?

阅读下列材料

材料一清末诗人丘逢甲在《春愁》诗中写道:“ 春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭, 去年今日割台湾。”

材料二我们中国人民,半个世纪以来受尽了日本帝国主义的欺凌……现在这个万恶的敌人,已被中、苏、美、英的联合力量所打倒了。……这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。

——1945年9月5日《解放日报》社论《庆祝抗战最后胜利》

材料三 1972年9月日本内阁总理大臣田中角荣访问中国,并在北京发表联合声明,宣布两国结束不正常状态;中国放弃对日本的战争赔款要求;中国政府重申台湾是中国领土不可分割的一部分,日本政府表示充分的理解和尊重;…………宣布即日起建立外交关系。

请回答:

(1) 材料一中丘逢甲的诗写于哪一年? “割台湾”出自哪一不平等条约?联系史实指出台湾的割让带来了怎样的后果?(6分)

(2)材料二中“中华民族百年来未有的大事”有何历史意义?

(3)据材料三和所学知识指出,田中角荣首相访华时,国际局势发生了什么变化?中日建交对两国及国际关系产生了什么影响?

阅读下列材料:

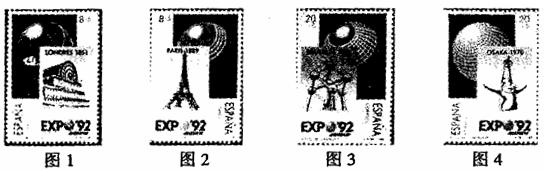

2010年,上海举办世界博览会,世博会是由各国政府组织举办的具有较大影响的国际性博览活动,它与奥运会一起,被称为当今世界的两大顶级盛会。各国在举办世博会时一般要建设标志性建筑,其中有些已成为城市乃至国家的象征。在1992年西班牙的塞维利亚世博会开幕前夕所发行的四枚纪念邮票,画面分别为曾经举办过世博会的城市和标志性建筑。

材料一 1851年,第一届世博会在英国伦敦开幕,博览会新建的展馆首次将钢铁构件、玻璃和层压板结合用于建筑物的建设中,被形象地誉为“水晶宫”。(图1)

材料二法国巴黎是举办世博会最多的城市,留下的经典建筑也最多。埃菲尔铁塔是1889年举办 世博会的标志性建筑,高320米、由18000多个钢制构件和数百万个铆钉组装而成。埃菲尔铁塔被称为现代铁塔之父,现已成为巴黎和法国的象征。(图2)

世博会的标志性建筑,高320米、由18000多个钢制构件和数百万个铆钉组装而成。埃菲尔铁塔被称为现代铁塔之父,现已成为巴黎和法国的象征。(图2)

材料三 1958年比利时布鲁塞尔世博会上,中心建 筑是一座原子能结构的球形展馆,这是一座放大了160亿倍的铁原子模型,它象征着人类希望安全、和平地应用原子能。(图3)

筑是一座原子能结构的球形展馆,这是一座放大了160亿倍的铁原子模型,它象征着人类希望安全、和平地应用原子能。(图3)

材料四 1970年日本大阪世博会上,最受关注的作品莫过于日本现代艺术大师冈本太郎设计的太阳塔和美 国馆中由阿波罗登月带回的月亮石。(图4)

国馆中由阿波罗登月带回的月亮石。(图4)

根据以上材料和所学知识,回答问题:

(1)第一届世界博览会选定在英国举办。请列举当时水晶宫中可能有的机器设备展品。[来

(2)埃菲尔铁塔反映了当时工业领域的什么巨大成就?

(3)1958年,比利时布鲁塞尔世博会的中心建筑是一座原子能结构的球形展馆,反映了人类希望安全、和平地应用原子能。为此,1957年西欧六国针对和平利用原子能签订了什么条约?有何意义?

(4)1970年日本大阪世博会上的作品向世界展示了怎样的特定寓意?中国能否参与大阪世博会?为什么?

(5)你认为以上几张邮票中贯穿的主线是什么?

阅读下列材料,然后回答问题

材料一面对突如其来的经济危机,罗斯福政府先后成立了民政工程署、工程兴办署、公共工程署、全国青年总署等机构,通过这些机构耗资上百亿美元雇佣了至少600万无业人口,将他们投入到3万个以上的工程中。……仅民政工程署在短短的时间修建、改建了80万公里公路,4万所学校、1000个机场。……在许多地方,那些工作的人们第一次领到工资后争先恐后地跑到商店,用自己赚到的钱购物。

——《经济危机的国家疗法》

材料二 2008年11月,意大利政府通过了800亿欧 元的一揽子应对金融危机的计划,其中166亿欧元用于基础建设,24亿

元的一揽子应对金融危机的计划,其中166亿欧元用于基础建设,24亿 欧元用于补贴低收入家庭。同月,英国通过200亿英镑的新一轮刺激经济的计划,将增值税税率下调2.5个百分点,增加对基础设施的投资,另外设法使银行向消费者发放贷款……

欧元用于补贴低收入家庭。同月,英国通过200亿英镑的新一轮刺激经济的计划,将增值税税率下调2.5个百分点,增加对基础设施的投资,另外设法使银行向消费者发放贷款……

——《经济危机的国家疗法》

材料三 2009年2月13日,美国国会众参两院先后投票表决,最终批准了总额为7870亿

美元的一揽子经济刺激计划。

奥巴马提出的这份经济刺激计划有两个主要内容:减税和投资。由四个部分组成:1. 为个人和企业减税;2.投资卫生保健和替代能源;3. 投资短期内即可上马的基础设施项目;4. 为州和地方政府提供财政支援。总额的35%将用于减税,其余部分用于投资。

在占总额65%的投资中,有1900多亿美元将用于支持失业救济、医疗补助、食品券以及其他社会福利项目,其余3100多亿美元将用于建设项目,包括机场、桥梁、运河、水坝、管道、铁路、公共交通系统等。

美国民众期望奥巴马能够像当年的罗斯福总统一样挽救美国经济,经济刺激计划也因此被称为“奥巴马新政”。

——胡芳、刘洪《“奥巴马新政”能走多远》

材料四这场席卷全球的最大金融危机至今仍未止息。2008年11月15日,由主要发达国家和发展中国家组成的二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会在美国首都华盛顿举行。中国国家主席胡锦涛出席会议并发表题为《通力合作,共度时艰》的重要讲话。

请回答:

(1)根据材料一,概括罗斯福应对经济危机的措施并分析实施这些措施的历史作用。

(2)结合材料一、二,当前意、英等国应对危机的 措施与罗斯福新政有什么相似之处?

措施与罗斯福新政有什么相似之处?

(3)依据材料三,奥巴马提出“一揽子经济刺激计划”的目的是什么?眼下不少人把奥巴马和美国历史上罗斯福总统相提并论,根据上述材料并结合所学知识,简要指出可以把他们相提并论的理由何在?

(4)根据材料四,指出各国领导人为应对危机采取的策略。结合相关史实,指出他们采取上述对策的原因。

(5)综合上述材料和问题,你可以得出怎样的认识?

阅读下列材料:

材料一今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员权成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!

——孙文《同盟会宣言》

材料二 57年前,中国人民经过长期浴血奋斗实现了民族独立和人民解放,建立了人民当家作主的新中国。

——2006年4月21日胡锦涛在美国耶鲁大学的演讲

材料三新中国成立60周年,政治建设方面取得的主要成就如果用一句话概括,那就是经过60年,尤其是改革开放30年的实践探索,我们已经初步地找到了一条适应中国现代化需要的中国政治发展道路。

——陈红太谈我国6 0年民主政治建设成就

0年民主政治建设成就

请回答:

(1)根据材料一概述孙中山政治主张的核心内容。为实现上述主张,孙中山进行了哪些实践活动?其结果怎样?

(2)根据材料二,结合史实简要说明建国初期中国共产党在“建立了人民当家作主的新中国”方面取得了怎样的成就。

(3)根据材料三概括我国政治建设的主要成就是什么?试从政治、经济两方面分析中国近代、现代民主政治进程出现不同结果的原因。