对黄土丘陵沟壑区某地,相同面积、不同土地覆被水土流失的观测结果如下表。据此完成3一4题。

| 降雨量(㎜) |

降雨强度 |

混交林地 |

坡耕地 |

荒草地 |

油松幼林地 |

||||

| 径流量(L) |

泥沙量(kg) |

径流量(L) |

泥沙量(kg) |

径流量(L) |

泥沙量(kg) |

径流量(L) |

泥沙量(kg) |

||

| 33 |

弱 |

111 |

0.1 |

155 |

41.3 |

153 |

4.7 |

154 |

l8 |

| l4 |

很强 |

29 |

0.5 |

327 |

39.4 |

7l |

0.8 |

212 |

25 |

| l9 |

强 |

28 |

0.3 |

113 |

1.2 |

5l |

0.4 |

52 |

0.6 |

相同降雨强度下,泥沙量由小到大依次为

| A.混交林地坡耕地荒草地油松幼林地 |

| B.混交林地油松幼林地坡耕地荒草地 |

| C.混交林地油松幼林地荒草地坡耕地 |

| D.混交林地荒草地油松幼林地坡耕地 |

从表格中可以看出:相同降雨强度下,流失泥沙量由小到大是混交林地、荒草地、油松幼林地、坡耕地。

下列判断中,符合该地情况的是

①自然恢复植被的生态效益优于人工单一树种针叶林②开垦坡地可有效改善当地生态③森林树种越丰富,生态效益越优④退耕还林的生态效益优于退耕还草

| A.①④ | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

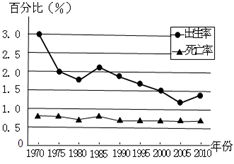

下图为“我国1970—2010年人口出生率和死亡率统计图”,读图完成以下问题。

关于1970—2000年间人口变化的相关叙述,正确的是()

| A.出生率基本不变,死亡率下降,自然增长率下降 |

| B.人口增长模式完成了原始型向现代型的过渡和转变 |

| C.1975—1985年期间,我国人口数量先增后降 |

| D.1985—2000年人口变化显示我国在人口增长控制方面取得了较大成就 |

关于2000年—2010年间人口变化特点的叙述正确的是()

| A.人口数量的增长与环境、资源相适应 |

| B.面临着人口增长速度过快带来的问题 |

| C.应建立合理的养老制度和社会福利制度 |

| D.人口变化特点与人口迁移密切相关 |

下图为“我国某种自然灾害分布示意图”,读图完成以下问题。

这种自然灾害最有可能是()

| A.寒潮 | B.地震 |

| C.台风 | D.干旱 |

能快速有效地减轻该自然灾害的措施是()

| A.建设水利工程 | B.营造海防林 |

| C.改进耕作制度 | D.改进灌溉方法 |

下图为“某季节我国东部沿海某区域近地面和高空等压面示意图”。读图完成以下问题。

图中各地的气压值()

| A.甲>乙>丁>丙 | B.乙>甲>丙>丁 |

| C.丙>丁>甲>乙 | D.丁>丙>乙>甲 |

关于图中气流的说法正确的是()

| A.甲丙之间气流产生的直接原因是陆地受热少 |

| B.乙丁之间气流受地转偏向力的影响 |

| C.水平气压梯度力只影响甲乙之间的风速 |

| D.产生四地间环流的根本原因是水平气压梯度力 |

下图为“某地地质构造示意图”。读图完成以下问题。

依据图示信息判断正确的是()

| A.甲处钻井定能找到石油 | B.乙处顶部受挤压容易成谷 |

| C.丙处适合开凿地下隧道 | D.丁指示的可能是大理岩 |

甲处山地的成因为()

| A.内力挤压成山 | B.外力侵蚀成山 |

| C.熔岩堆积成山 | D.断块上升成山 |

下图为“某地正午太阳高度年变化情况图”,读图完成以下问题。

该地位于()

| A.南半球温带地区 | B.北回归线以北地区 |

| C.0°— 23°26′N之间 | D.0°— 23°26′S之间 |

图中A点表示的该日()

| A.太阳直射南回归线 |

| B.地球公转速度最快 |

| C.南半球各地正午太阳高度达一年中最大值 |

| D.北半球各地昼最长夜最短,纬度越高昼越长 |