当细菌的外毒素再次侵入人体后,主要是体液免疫发挥作用,其:“反应阶段”和“效应阶段”的免疫过程分别是 ( )

| A.B细胞→效应B细胞、释放淋巴因子消灭外毒素 |

| B.B细胞→产生抗体、特异性抗体与外毒素结合 |

| C.记忆B细胞→B细胞、释放淋巴因子消灭外毒素 |

| D.记忆B细胞→效应B细胞、产生特异性抗体并与外毒素结合 |

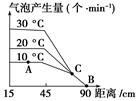

某学校生物兴趣小组用伊乐藻进行光合作用的实验,将一枝伊乐藻浸在加有适宜培养液的大试管中,以白炽灯为光源,移动白炽灯调节其与大试管的距离,分别在10℃、20℃和30℃下进行实验,观察并记录不同距离下单位时间枝条产生的气泡数目,结果如图所示。下列相关叙述不正确的是 ( )

| A.该实验研究的是光强度和温度对光合速率的影响 |

| B.A点和C点的限制因素分别为温度和光强度 |

| C.B点条件下伊乐藻能进行光合作用 |

| D.若在缺镁的培养液中进行此实验则B点向右移动 |

某研究小组利用检测气压变化的密闭装置来探究微生物的呼吸,实验设计如下。关闭活栓后,U形管右管液面高度变化反映瓶中的气体体积变化。实验开始时将右管液面高度调至参考点,实验中定时记录右管液面高度相对于参考点的变化(忽略其他原因引起的容积变化)。下列有关说法不正确的是 ( )

| A.甲组右管液面变化,表示的是微生物呼吸时氧气的消耗量 |

| B.乙组右管液面变化,表示的是微生物呼吸时CO2的释放量和O2消耗量之间的差值 |

| C.甲组右管液面升高,乙组不变,说明微生物只进行需氧呼吸 |

| D.甲组右管液面不变,乙组下降,说明微生物进行乳酸发酵 |

如图为先天性愚型的遗传图解,据图分析,下列叙述错误的是 ( )

| A.若发病原因为减数分裂异常,则患者2体内的额外染色体一定来自父方 |

| B.若发病原因为减数分裂异常,则患者2的父亲在减数第二次分裂后期可能发生了差错 |

| C.若发病原因为减数分裂异常,则患者1体内的额外染色体一定来自其母亲 |

| D.若发病原因为有丝分裂异常,则额外的染色体是由胚胎发育早期的有丝分裂过程中染色单体不分离所致 |

某哺乳动物一个初级精母细胞经过减数分裂产生了染色体数目全部不正常的配子,最可能的原因是 ( )

| A.一对同源染色体没有发生分离 |

| B.四分体时非姐妹染色单体交叉互换 |

| C.一个次级精母细胞分裂不正常 |

| D.一条染色体的姐妹染色单体没有分开 |

下列有关群落演替的说法,正确的是( )

| A.演替至森林阶段时,群落中还可能找到苔藓、灌木阶段的植物种群 |

| B.某坡地发生山崩,一段时间后,出现了新的生物群落,属于原生演替 |

| C.草本阶段多种昆虫进入,不会影响群落对环境变化的调节能力 |

| D.群落演替的根本原因在于群落的内部变化,不受外部环境的影响 |