阅读下列材料:

材料一:机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。……洋机器于耕织、刷印、陶埴诸器皆能制造,有裨民生日用,原不专为军火而设。……臣料数十年后,中国富农大贾必有仿造洋机器制作以自求利益者,官法无从为之区处。不过铜钱火器之类,仍照向例设禁,其善造枪炮在官人役,当随时设法羁縻耳。

——李鸿章《置办外国铁厂机器折》(1865年)

材料二:古今国势,必先富而后能强。尤必富在民生而国本乃可益固。溯自各国通商以来,进口洋货日增月盛……出口土货,年减一年,往往不能相敌。推原其故,由于各国制造均用机器,较中国土货成于人工者,省费倍蓗。售价既廉,行销愈广,自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权。……臣拟遴派绅商,在上海购买机器,设局仿造布匹,冀稍分洋商之利。

——李鸿章《试办织布局折》(1882年)

材料三:今日自强之端,首在开辟利源,杜绝外耗。举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项,以及民间日用、农家工作之所需,无一不取资于铁。……近来各省虽间有制造等局,然所造皆系军火,于民间日用之物,沿属阙如。臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。

——张之洞《筹设冶铁厂折》(1889年)

请完成:

(1)据材料一,归纳李鸿章在采用大机器生产问题上的态度和主张。

(2)据材料二,鸦片战争后中国在对外贸易方面面临着什么问题?造成这种问题的原因是什么?李鸿章认为应该如何解决这一问题?

(3)据材料二和材料三,谈谈洋务派如何看待“求强”与“求富”的关系?(注意:回答本题时,不得照抄原文)

阅读下列材料:

材料一:相传孟子受业于子思,学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、鲁国、滕国、薛国等。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说被认为是“迂远而阔于事情”,没有得到实行的机会,最后退居讲学。

——译自《孟子》

材料二:苏格拉底坐牢时,听见隔壁牢房里有个新来的犯人在哼歌,那是一首新歌,他以前从未听过。苏格拉底急忙请求唱歌的狱友教他那首新歌。

监牢里的人都知道苏格拉底是死囚,行刑日期迫近。听了他的请求,唱歌的囚犯很吃惊:“您不知道自己马上就要被处决了吗?”

“我当然知道。”苏格拉底轻松地回答。

“那您为什么还要学新歌呢?”狱友不解地问。

这位伟人回答说:“这样我死的时候就多会一首歌。”

——《环球时报》2005年09月12日 第二十版( [美]安东尼·曼罗王悦 编译)

请回答:

(1)根据材料一回答孟子的“仁政”学说为什么没有得到实行的机会?

(2)材料二中苏格拉底临近死期还要学唱新歌包含了他怎样的信念? 除此之外,他还有哪些思想主张?

(3)孟子和苏格拉底的遭遇反映出当时中国和希腊的学术研究面临的共同难题是什么?

材料一 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移意,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料二 前三代,吾无论矣;后三代汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。……被服儒雅,行若狗彘。……

——李贽《藏书》

材料三为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——(宋)张载《张子语录》

材料四宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——朱熹

材料五 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

——王守仁《王文成公全书》卷二《答聂文蔚》

请回答:

(1)依据材料一、二指出朱熹和李贽的观点有何不同?说明了什么问题?4分

(2)材料三反映了宋朝理学家们创立理学的目的是什么?材料四又反映了理学家们怎样的思想追求?4分

(3)材料五反映的思想与材料四有何不同?4分

教育兴则国家兴,教育反映着时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一建元五年(公元前136年),汉武帝专置五经博士,儒家的《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》这五种著作被尊崇为五经亦自此始。元朔五年(公元前124年)更进一步地贯彻这个政策,开办太学。太学生主要学习的课程为五经。读经注重考据,释经要严守师法、家法,不可越雷池半步。每年考试,通五经之一者,便授予下级咨询官吏之职,优秀者可充任皇帝侍从,更加优异者破格提拔。

(1)据材料一,概括汉武帝时期太学的特点并指出其主要作用。

材料二出自造物主之手的东西,都是好的,而一到人的手里,就都变坏了。 ……(教育要以)天性为师,而不以人为师,要成为天性所造成的人,而不是人造成的人。……从我门下出去,我承认,他既不是文官,也不是武人,也不是僧侣,他首先是人……。

——卢梭《爱弥儿》

(2)据材料二,概括卢梭的教育思想并指出其反映的时代精神。

材料三教育部拟定发布了“全国高等学校1952年的调整设置方案”,仿照苏联高校模式,实施全国高校院系调整。……除保留少数文理科综合性大学外,按行业归口建立单科性高校;大力发展独立建制的工科院校,相继新设钢铁、地质、航空、矿业、水利等专门学院和专业。

——《1952年中国高等院校的院系调整——“以苏联为师”的后果》

(3)据材料三,概括1952年高等院校调整的特点。结合新中国的内外政策分析出现这些特点的原因。(4分)

人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。

材料一: 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。”

——(摘自《戊戌变法》)

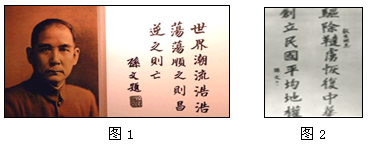

材料二: 孙中山手书

材料三:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。变法活动实践后对中国社会发展产生的积极影响是什么?

(2)材料二图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?根据材料二图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想孙中山后有了什么新发展?

(3)材料三中图一所示会议在马克思主义思想发展史上有何重要地位?十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合上述材料,概括20世纪以中国重大理论成果的共同特点。

在古代希腊、罗马文明之后,基督教会对西方世界近千年的思想统治,使人们的个人意识只受到极大的压制。为此,不同国家、不同领域的杰出人士不顾教会势力的迫害和世俗的误解,在欧洲掀起了三次影响巨大的思想解放潮流,带领着人们迈进科学的理性时代。

请回答:

(1)14~18世纪的西欧,出现了哪三次影响巨大的思想解放潮流?它们能够兴起的相同的根本原因是什么?

(2)这三次思想解放潮流各自具有怎样的特点?清结合各自的内容加以说明。

(3)三次思想解放潮流产生的共同影响是什么?