阅读下列材料,回答问题。

材料一:英国政府1802年颁发一项学校法案,要求工厂主负责对工厂学徒进行读写算方面的教育。1870年颁发“初等教育法”,更明确地规定国家拨款扶助教育,划分学区,实施五至十二岁儿童的强迫教育。1872年把初等学校修业年限由6年变成7年,广泛应用学年制和班级授课制。

材料二:

|

15世纪巴黎大学下设的四个系 19世纪柏林工业大学下设的四个系

材料三:朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,厚以廪膳,……全要养成贤才以供朝廷之用。诸生当上报国恩,下立人品,……学为忠臣清官。

——1652年清政府颁全国学校“卧碑”序文

材料四:鸦片战争后,清政府由于在外交活动中语言文字方面存在障碍,加之《天津条约》规定动作中外条约均用英文书写,并以外文为准。这迫使清政府作出了开办外国语学堂的决定。

材料五:维新派代表康有为、梁启超主张“开民智”、“变科举”、“兴学校”、设“师范”、“倡女学”。1898年光绪帝发布上谕开办京师大学堂,1902年以后,大学增设进士馆、师范馆、译学馆、医学馆、博物实业科等,到1910年成为设有经科、文科、法政科、商科、农科、格致科、工程科等七科的综合性大学。

(1)据材料一、二指出欧洲在教育方面发生的变化,并简要分析发生变化的主要原因。

(2)根据材料三和材料四并结合所学知识指出清朝前期教育的特点及洋务运动期间清政府开办的新式学堂目的。

(3)依据材料指出进入19世纪后,中国在教育方面与欧洲相比存在的主要差距。

(4)结合史实指出晚清政府办新式学堂对中国社会进步有哪些影响?

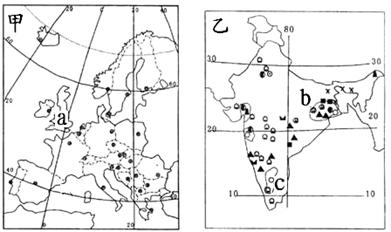

读甲、乙两图,回答下列问题

(1)甲图中a地区业发达,当地居民的餐桌上常见牛排、奶油、奶酪等食品;乙图中b地区农业生产以种植为主,所以当地人以米饭为主食。

(2)乙图中c是印度软件工业中心。印度的钢铁工业和纺织工业在分布上的共同点是都靠近。

(3)欧洲西部绝大部分是国家,欧洲西部的工业以业为主。

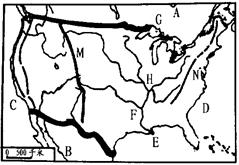

读“美国本土图”,回答问题:

(1)填写图中字母代表的地理事物名称。

C是_________洋;E是__________湾;

F是_________河;H是_________平原;

G是_________湖;M是_________山脉。

(2)按美国农业带的划分,五大湖附近应属于__________带。美国的农业生产实现了地区生产的__________,这是该国农业的一个显著特点。

(3)美国是世界上最发达的工业国家,东北部地区是其最大的工业区,该工业区内大西洋沿岸的________是全国最大的工业中心,被称为“汽车城”的城市是_________。

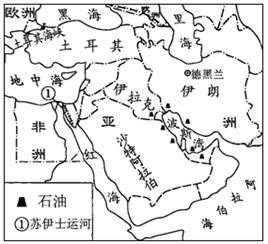

读“中东地区图”,回答问题。

(1)中东地处“三洲五海之地”,其中“三洲”指的是亚洲、洲和洲。沟通红海与地中海的重要通道是运河。

(2)本区被称为“世界石油宝库”,其石油资源主要分布在。请任意写出本区两个重要的产油国:、_________________。

(3)中东大部分地区气候炎热干旱,因而资源极其匮乏。

(4)被伊斯兰教、基督教、犹太教都奉为“圣城”的是。

| A.开罗 | B.巴格达 | C.耶路撒冷 | D.麦加 |

(5)伊朗“核危机”问题是目前国际社会关注的焦点,伊朗的首都是。

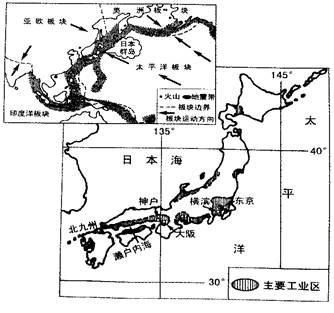

读日本图,回答问题。

(1)读图,从纬度位置和海陆位置两个方面描述日本的地理位置特点。

(2)读图说出日本工业分布的特点是______________________________________,该特点形成的原因是____________________________________________________________。

(3)日本是个多火山、地震的国家,根据板块分布图的相关信息,请你解释原因是

____________________________________________________________________。

我国领土辽阔,区域差异显著。读"北方地区"图,回答下列问题。

(1)图中的秦岭一淮河一线,与我国1 月等温线和毫米年等降水量线相吻合。

(2)图中海是我国的内海;平原是我国面积最大的平原,并以"黑土地"著称。

(3)图中(山脉)是我国季风区与非季风区的分界线。黄土高原地处我国地势的第级阶梯上。

(4)黄土高原上的传统民居是。

(5) 黄土高原水土流失严重,造成这种后果的气候原因是。

(6)要实现黄土高原的可持续发展,必须加强生态建设。对治理黄土高原的水土流失,你有什么好的建议?(回答两点即可)

我的建议:、。