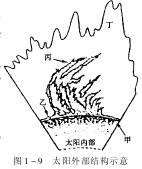

北京时间 2003年 10月 29日 14时 13分,太阳风暴袭击地球,太阳日冕抛射出的大量带电粒子流击中地球磁场,产生了强磁暴。当时,不少地方出现了绚丽多彩的极光,美国北部一些电网出现了电流急冲现象,据此和图1-9,完成(1)~(4)题。

读“太阳外部结构示意”图可知,这次到达地球的带电粒子流来自于图中的()

| A.甲处 |

| B.乙处 |

| C.丙处 |

| D.丁处 |

北京时间 10月 29日 14时 13分,正值美国东部时间(西五区)()

| A.29日 1时 13分 |

| B.30日 3时 13分 |

| C.29日 3时 13分 |

| D.30日 1时 13分 |

除美国外,下列国家中最有可能欣赏到极光的一组是()

| A.英国、墨西哥 |

| B.加拿大、挪威 |

| C.意大利、西班牙 |

| D.印度、巴基斯坦 |

太阳风暴袭击地球时,不仅会影响通信,威胁卫星,而且会破坏臭氧层。臭氧层作为地球的保护伞,是因为臭氧能吸收太阳辐射中()

| A.波长较短的可见光 |

| B.波长较长的可见光 |

| C.波长较短的紫外线 |

| D.波长较长的红外线 |

下图示意图为某专题研究建立的地理信息系统(GIS)图层。据此完成问题。

1.该专题研究可能是()

| A. | 耕地分类和评价 | B. | 工业分布与交通的关系 |

| C. | 商业分布和规划 | D. | 学校分布 |

2.若利用该地理信息系统进行深埋垃圾场的选址,在下列图层中应增加()

①大气污染

②区域规划

③造纸厂、印刷厂分布

④水文地质

| A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ②④ |

地理信息系统,简称GIS。具有地图处理、数据库和空间分析这三大功能。GIS不仅可以像传统地图一样,解决与“地点”“状况”有关的查询,而且能进行趋势分析,复杂的“模式分析”和“虚拟模拟”进行预测性分析……。据此回答 题。

17.如果将GIS用来监测森林火灾,可以

A.用来分析、判断引起火灾的原因 B.预测森林火灾的发生地点

C.预测森林火灾后所造成的后果 D.及时查明火灾地点、范围、分析火势蔓延方向,制定灭火方案

18.有的渔民已经开始利用GIS技术来寻找鱼群,如果普遍运用这项技术,则 ( )

A.可以使捕鱼量持续增长B.可能导致过度捕捞,使渔业资源枯竭

C.会大幅度增加渔业的生产成本 D.会促进渔业生产,加大渔业资源的开发利用,提高渔民生活水平

遥感技术可为开发、保护海洋提供支持,下列内容适合运用遥感技术的是( )

①海上冰山漂流监测 ②海上石油污染监测 ③近海赤潮灾害监测 ④海岸港口工程规划

| A.①② | B.①②③ | C.①②③④ | D.②③ |

在伊拉克战争中,伊拉克军方点燃巴格达周围浇灌石油的战壕来阻碍美军行动,但美专家指出烟雾对美军轰炸使用的卫星制导导弹没有影响,因为这种导弹采用了()

| A.IT技术 | B.RS技术 | C.GIS技术 | D.GPS技术 |

7月份,撒哈拉沙漠形成全球炎热中心的原因是()

| A.沙漠吸热快 | B.7月份,太阳直射在赤道上 |

| C.7月份,太阳直射在北纬20°附近 | D.沙漠地区干燥少云雨,对太阳辐射反射强烈 |