某研究人员依据我国多年平均气候资料,按一定方向分别选取了A→F和①→⑥共12个地区,分类绘成图11中的甲、乙两图。读图完成题。

.甲、乙两图反映的地理环境分异规律分别为( )

| A.由山麓向山顶分异 | B.由赤道向两极分异 |

| C.由丘陵向山地分异 | D.由平原向高原分异 |

.某地水热状况与A和⑥地区相似,则该地( )

| A.自然带为热带草原带 | B.农业地域类型为水稻种植业 |

| C.光热资源丰富,盛产长绒棉 | D.可能为我国温带作物生产基地 |

美国西部城市旧金山的唐人街形成的主要原因是

| A.历史因素 | B.经济因素 | C.知名度因素 | D.种族宗教因素 |

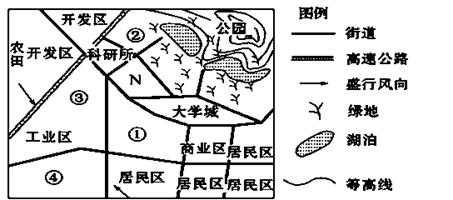

读图,完成问题。

N地为该城市规划预留地, 最适宜建

| A.客货物流区 | B.高新技术区 | C.旅游度假区 | D.金融商业区 |

某跨国零售企业欲在该市投资建设一零售型大型超市,最合理的选择是

| A.①处 | B.②处 | C.③处 | D.④处 |

2010年9月22日是“国际无车日”,北京、上海等许多城市都开展了丰富多彩的“无车日”活动。“无车日”的目的是为了

| A.反对私家车,拒绝汽车 |

| B.以自行车或步行的方式替代所有的机动车辆 |

| C.节省能源,彻底改变我国目前能源短缺的状况 |

| D.旨在通过“无车日”引导人们选择更节约的方式生存和发展 |

在城市中,不同地段担负着不同的职能,形成不同的功能区,如商业区、工业区、住宅区等,不同的功能区形成的区位条件不同。据此回答问题。下列说法不符合城市功能区特点的是

| A.功能区是指同类活动在空间上的高度集聚 |

| B.在同一功能区内,既有它的主要功能,也可兼有其他功能 |

| C.城市各功能区之间没有明确的界线 |

| D.每个城市都只有一个商业区、一个工业区和一个住宅区 |

随着城市的发展,在市区内的工业企业不断向市区外缘移动,最主要的目的是

| A.为了促进市区外缘经济的发展 |

| B.为了降低成本,保护城市生态环境 |

| C.为了拓宽原有城市的地域范围 |

| D.避免市区内工业过度集聚,竞争性增强 |

形成不同级别住宅区的常见原因是

| A.交通通达度 | B.知名度 | C.收入 | D.宗教信仰 |

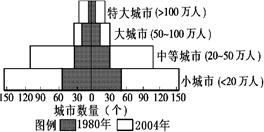

如图为“我国城市等级体系图”从中可以看出

| A.城市等级越高,数目越少 |

| B.等级越高的城市,服务范围越小 |

| C.职能越低的城市,数目越少 |

| D.城市数目越少,该等级的城市相互间距离越短 |