读甲乙两地人口的抽样调查表(表1-4)(每10000人中各年龄段人数及死亡率统计),完成1~3题。

表1-4

| 年龄 |

0—14岁 |

15—59岁 |

60岁以上 |

总计 |

||

| 甲 |

人口数 |

2000 |

6500 |

1500 |

10000 |

|

| 死亡率(%) |

0.6 |

0.6 |

2.5 |

|

||

| 乙 |

人口数 |

3500 |

6000 |

500 |

10000 |

|

| 死亡率(%) |

0.8 |

0.7 |

2.2 |

0.81 |

||

1.甲组人口死亡率总计是 ( )

A.0.775% B.3.7% C.0.885% D.0.95%

2.下列说法与表格内容相符的是 ( )

A.甲组人口表示发展中国家,乙组人口表示发达国家

B.各年龄组死亡率甲小于乙,因此死亡总人口数也是甲小于乙

C.发展中国家有的死亡率高于发达国家

D.甲组人口死亡率偏高一些,主要原因是甲组老年人口比例高

3.近年来,中国人口老龄化的进程明显加快,其主要原因是 ( )

A.经济迅速发展和城市化水平高 B.人口自然增长率下降和生活水平提高

C.平均寿命延长和人口自然增长率上升 D.环境质量改善和人口素质提高

我国北方地区,由于地形平坦开阔,聚落布局多呈 ()

| A.团块状 | B.带状 | C.点状 | D.线状 |

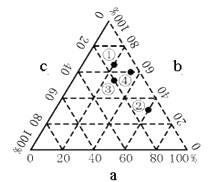

读下图,a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁以上三种年龄人数所占总人口比重。据此回答下列各题。

图中①②③④四个国家中,老龄化问题最严重的是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

图中②国0~14岁年龄人数所占总人口比重大小及应采取的相应措施正确的是 ()

| A.70%鼓励生育 | B.60% 计划生育 |

| C.15%采取移民政策 | D.30%鼓励人员出国 |

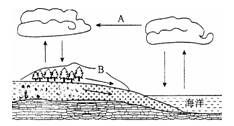

读“水循环示图”,下列判断错误的是:()

| A.这是海陆间循环的示意图 |

| B.该图缺少了两个水循环的重要环节 |

| C.该循环使水资源得到不断的更新 |

| D.A环节是水汽输送,B环节是地表径流 |

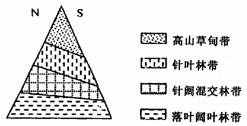

图表示某沿海地区一山地垂直自然带分布图,读图回答下列各题。

该山地可能位于()

A北半球温带地区B.北半球亚热带地区

C.南半球温带地区D.南半球亚热带地区若该山地山麓的夏季平均气温为12℃,则该山地的海拔不超过()

| A.1000米 | B.2000米 | C.3000米 | D.4000米 |

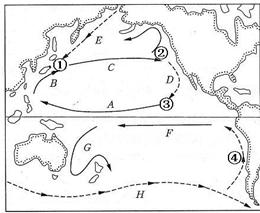

读图“太平洋洋流分布图”,完成下列各题

关于北半球中低纬度洋流分布规律的叙述,正确的是()

| A.呈逆时针方向流动 |

| B.呈顺时针方向流动 |

| C.大陆东岸为寒流 |

| D.大洋东岸为暖流 |

洋流对海洋渔场分布有重要影响,图中最有可能是寒暖流交汇形成的渔场是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

G洋流对沿岸气候的影响叙述正确的是()

| A.增温减湿 | B.降温减湿 | C.增温增湿 | D.降温增湿 |