分析湖南某乡村面貌变化表,回答(1)~(3)题。

| 1995年 |

2006年 |

| 丘陵为主,土壤贫瘠 |

修建水库,营造湖岛风光 |

| 粮食种植为主 |

淡水养殖及加工为主 |

| 砍伐森林,水土流失严重 |

森林覆盖率提高,一片青山绿水 |

| 文化生活单调 |

“渔村一日游”十分火爆 |

| 外出打工者多 |

乡镇企业的就业机会多 |

| 人均年收入不足1000元 |

人均年收入超过11000元 |

(1)该乡淡水养殖加工业布局的有利条件有

①优越的气候和地表水条件 ②能源充足

③原料充足 ④周边地区人口稠密,经济发达,市场广阔

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

(2)导致该乡面貌发生变化的原因主要是

①自然条件的改变 ②产业结构的调整 ③劳动力数量的大量增加 ④环境的综合整治

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

(3)该地区在今后发展中应注意

①大力发展工业,以此拉动区域经济的发展

②鼓励农民外出打工,减轻本区域环境压力,并促进劳务收入增长

③严格控制乡镇企业的污染,保护环境

④根据环境的承载量合理规划旅游业的发展,积极发展生态旅游业

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

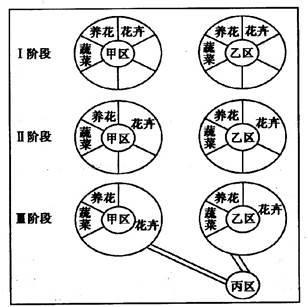

下图为甲、乙两地区农业土地利用变迁过程图。据此回答下列问题。

导致图示土地利用变迁的最主要因素是

| A.农业机械的发展 | B.新作物的引进 |

| C.交通运输条件的改善 | D.灌溉技术的提高 |

当农业土地利用变迁到Ⅲ阶段时,甲、乙两地区农业生产出现的共同现象最可能是

| A.劳动力短缺 | B.自然灾害频繁 |

| C.农业投入不足 | D.农产品生产过剩 |

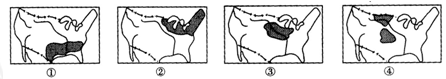

关于美国农业带的叙述与图幅序号相符的是()

| A.①亚热带农作物②小麦带③玉米带④棉花带 |

| B.①玉米带②小麦带③棉花带④乳畜带 |

| C.①棉花带②乳畜带③小麦带④玉米带 |

| D.①棉花带②乳畜带③玉米带④小麦带 |

读下表(表中①、②、③、④代表西北干旱区、黄淮平原区、东北低产区和南方高产区等我国四类商品粮基地),回答下列问题。

| 商品粮基地类型 |

① |

② |

③ |

④ |

|

| 占全国四类商品粮基地的比重(%) |

耕地面积 |

40.17 |

6.82 |

23.43 |

29.58 |

| 农业人口 |

19.91 |

4.7 |

28.5 |

46.89 |

|

| 粮食商品率 |

35.2 |

27.2 |

19.6 |

29.0 |

|

| 积温(°C) |

2500~3400 |

2000~4500 |

4200~4500 |

4500~8000 |

|

| 年降水量(mm) |

400~500 |

<250 |

850~1000 |

1000~1900 |

关于①、②、③、④所代表的我国各类商品粮基地的排列正确的是()

| A.东北低产区、西北干旱区、黄淮平原区、南方高产区 |

| B.黄淮平原区、西北干旱区、东北低产区、南方高产区 |

| C.东北低产区、西北干旱区、南方高产区、黄淮平原区 |

| D.南方高产区、黄淮平原区、西北干旱区、东北低产区 |

关于我国的主要粮食作物的分布叙述正确的是( )

①地是我国冬小麦、大豆、高粱、玉米等重要产区

②地以种植青稞为主

③地光照强,但灌溉水源不足

④地水热条件好,单产高,一年两熟到三熟

| A.①③ | B.②③ |

| C.①④ | D.③④ |

下图为“我国某河流中游水文观测站多年月平均降水量、径流量、输沙量变化图”。读图,完成下列问题。

该流域( )

| A.雨水是河水主要的补给来源 |

| B.降水量主要集中在春、秋季节 |

| C.径流量随降水量同步增减 |

| D.枯水期流量小,输沙量大 |

该流域的主要环境问题易导致下游( )

| A.径流量减少,不易决堤泛滥 |

| B.径流量增多,季节变化减小 |

| C.输沙量大,水库淤积严重 |

| D.流速减慢,利于内河航运 |

下图为“某河流水利工程建设前、后遥感影像图”。读图,回答下列问题。

该段河流进行水利工程建设后

| A.大坝上游河道变宽,通航条件改善 |

| B.大坝下游水位升高,淹没水中沙洲 |

| C.河流支流数量增加,流域面积增大 |

| D.流量季节变化增大,两岸植被减少 |

该水利工程的建设对区域发展的积极影响是

| A.大坝拦截泥沙,从根本上治理水土流失 |

| B.水库调节径流,有效防治上游洪涝灾害 |

| C.实现水能开发,资源优势变为经济优势 |

| D.提供灌溉用水,避免干旱现象的发生 |