外交是智者的游戏,是妥协的艺术,是一个国家实力强弱的晴雨表。

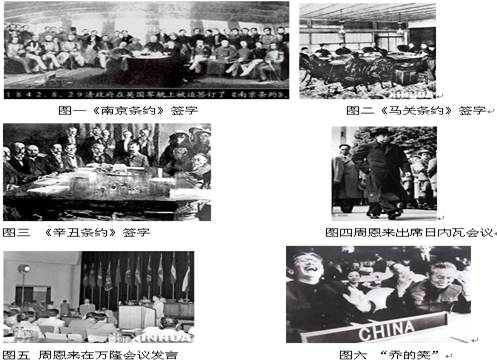

阅读下列图片材料:

根据所学知识和材料回答下列问题。

(1)请说明图一、图二、图三所反映的历史事件对中国社会性质的影响。

(2)图四、图五所反映的历史事件中,中国取得了什么样的外交成就?

(3)图六是我国代表在第26届联大上的照片,你知道乔冠华为什么开怀大笑吗?

(4)中央音像出版社准备发行新中国外交历程纪念光盘, 图六、图七、图八作为二十世纪七十年代的新中国外交成就被选入其中,你认为能够反映这一时期外交特点的标题应该是_____

| A.“另起炉灶”、“分道扬镳”、“播种友谊” |

| B.“斗智斗勇”、“再次较量”、“峰网路转” |

| C.“另起炉灶”、“跨洋握手”、“扬眉吐气” |

| D.“扬眉吐气”、“跨洋握手”、“冰释雪融” |

(5)图九中的上海合作组织的成立成为新中国外交史上具有里程碑意义的成果。请问:这个组织性质如何?

(6)上列图片反映出旧中国外交与新中国外交的历程,你读后会有哪些感慨?

著名经济学家、北京大学中国经济研究中心主任林毅夫曾经说:“只有对经济体制不断调整和创新,才能保持经济发展的活力。”中外历史上的许多事例,都验证了林毅夫教授的这句话。

材料一:在战争刚刚结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起·苏联的故事》

材料二:斯大林时代是一个社会发生巨大变革、实现农村经济向城市经济基本转变的飞跃前进的时代——在斯大林领导下,苏联发展成为一个重要的工业大国,它的大量人口从农村流到了城市,一个制度化的由中央全面控制的社会主义体制形成了……苏联经济也一直以比较高的速度持续增长。

——布热津斯基《大失败》

材料三

图一 图二

【解读】图一:粮票(1955年起发行至1993年停止流通),昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。图二:新中国第一张股票。1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

请回答:

(1)材料一反映的是俄国实行的哪一经济政策?为什么说它是对马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二中的“社会主义体制”是指什么?它对苏联产生了什么影响?

(3)依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化?它所体现的中国经济体制调整与二战后西方国家资本主义经济体制调整的侧重点有何不同?

(4)以上经济体制调整的变化说明了什么?

传统经济社会结构的近代更生常常伴随着迷惘和阵痛。历史学家陈旭麓认为,在这一过程中,“除了旧生产方式逐步解体所产生的苦难之外,还应当有新生产方式破土而出的生机和朝气。如果忠于历史唯物主义,就不能不承认:历史的主题应当是后者而不是前者。”阅读下列材料:

材料一我们村里有一个老太婆,年纪已经七十多了。她天天纺棉,每天纺成几辆棉纱。她很少停手的时候。到了晚上,我们还听见她那纺车摇动的声音。有一回,她对我们说:“我年轻的时候,纺纱织布,利息(收益)倒不少。到了现在,厂里出的纱和布,又细又好,价钱又便宜。还有外国运来的纱和布,大乡小镇都有得卖。我的利息就远不如从前了。”她一边说,一边仍旧摇动着她的纺车。——叶圣陶等《开明国语课本》(1932年初版)

材料二 我的家乡余姚离宁波不远。……老百姓现在已经能够适应新型的行业,……任何变革都像分娩一样,总是有痛苦的,但是在分娩以后,产妇随即恢复正常,而且因为添了小宝宝而沾沾自喜。……女人已经不再纺纱织布,因为洋布又好又便宜。她们已经没有多少事可以做,因此有些就与邻居吵架消磨光阴,有些则去念经拜菩萨。……有些女孩则纺织发网和网线餐巾销售到美国去,出息不错。——蒋梦麟《现代世界中的中国·民国初年》

材料三旧时妇女织布匹,经纬之纱,都出女手。自洋纱盛行,而扎花、弹花、纺纱等事,弃焉若忘。……此又今昔不同之一端,而生活中又少一技能矣。……女工本事纺织,今则

洋纱、洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地,入洋纱厂、洋布局为女工者。虽多一生机。而风俗不无坠落。—————方洪凯等修,黄炎培等纂《川沙县志》

(1)依据材料一,结合所学知识,概括近代中国自然经济瓦解的经济因素和政治因素。

(2)依据上述材料,指出在近代变迁过程中乡民们“迷惘和阵痛”的表现。

(3)运用上述材料,结合所学知识,概括说明近代中国经济结构变化的表现及其所产生的影响。

(4)综上所述,就近代中国经济结构变化的过程谈谈你的认识。

阅读下列材料:

材料一:穆罕默德·阿里“致力于把埃及建设成为一个工业国。他坚信埃及人民要富强起来,必须在国内生产自己所需的一切,而尽可能的减少出口”。

——1837年俄国驻埃及领事村哈梅尔

材料二:穆罕默德·阿里建造了一座宫殿,但破坏了整个埃及。

——埃及人民中流传的一句话

材料三:穆罕默德·阿里是“唯一能用真正的头脑代替讲究的头巾(指土耳其)的人”,他统治下的埃及成为“当时奥斯曼帝国的唯一有生命力部分”。

——马克思

材料四:100多年来,国内外史学家对穆罕默德·阿里的评价众说纷纭,莫说一是。有的认为他是“现代埃及的奠基者”,有的认为他是“异族统治的代表”,是一个“十足的暴君”。……综观穆罕默德·阿里的一生,应该说他是埃及近代史上一位杰出人物,他比其前辈确乎提供了不少新的东西,建立了许多功勋。

——杨灏城《埃及近代史》

请回答:

(1)根据以上材料,分析穆罕默德·阿里改革的动机。

(2)通过材料并结合所学知识概括阿里改革对埃及经济军事方面的影响。

阅读下列材料,回答以下问题:9分

(梭伦的诗歌)

材料一:你们这些财物山积、丰衣足食而且有余的人,应当抑制你们贪婪的心情,压制它,使它平静。

材料二:我手执一个有力的盾牌,站在两个阶级的前面,不许他们任何一方不公平地占着优势。

材料三:我制定法律,无分贵贱,一视同仁。——岳麓书社《历史上重大改革回眸》P15

请回答:

(1)材料反映了梭伦怎样的改革思路?结合所学知识,简述梭伦改革的最重大的成果。

(2)变法涉及“法治”,造成了怎样的影响?

商鞅变法、孝文帝改革、王安石变法是中国古代具有重大影响的三次变革。阅读下列图文材料并结合所学的知识回答问题:

材料一太和九年(公元485年)帝下诏:“欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?今遣使者循行郡州,令牧守均给天下之田,还、受以生死为断,课农桑,兴富民之本。”

材料二

图一舌战群臣图二皇太后的哭诉

请回答:(1)材料一反映了北魏孝文帝改革中的哪一重要内容?

(2)商鞅变法和王安石变法中涉及土地问题的规定有哪些?其作用分别如何?(王安石变法中涉及土地问题的规定的作用从总体上概括回答)

(3)材料二的两张图片反映出什么共同问题?孝文帝改革中也曾遇到类似情形,其哪一改革措施突出反映了他解决这一问题的聪明才智?从中我们能得出怎样的启示?