阅读材料一(我国某区域图)和材料二,完成下列问题。

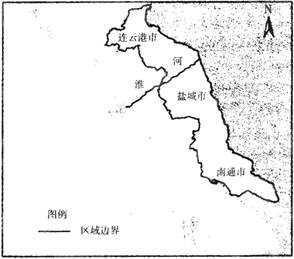

材料一

1.在图幅中部,用"==>"符号("==>"画成3厘米左右长),表示该区域年降水量递减变化的总趋势。

2.小冬作文中写道:"……烈日当空,我们爬上了山顶,大家惊呆了。眺望山下,湖水碧波荡漾;俯视陡崖,使人心颤汗冒。下午,更神奇了。下山途中,突然,天空滚云密布,雷电交加,倾盆大雨哗哗而下。不一会儿,雨停了,太阳在天空又露出了笑脸……"

小冬所登山是图中我国著名的旅游名山,它的名称是 ; 作文中描述的降水,按成因划分属 雨,这种类型的降水在图示区域的时间分布规律是 。

3.图中甲山脉多低谷、山口,形成这种地表特征的主要外力是 ;地质历史时期该山脉有多次岩浆侵入活动,由此推测该地可能出现的地理事物有 。

4.比较长江中游"地上河"(荆江河段)与黄河下游"地上河"成因的不同及其治理措施的差异。

材料二

上世纪七十年代初,我国在秦巴山区的十堰兴建了"二汽"。厂区分布在东西长32千米,南北宽8.5千米的二十多条山沟里。1981年,以"二汽"为核心的东风汽车公司(以下简称"东汽")成立。为了进一步发展,2003年9月,"东汽"总部迁至图中乙地,标志"东汽"已全面搬迁。

5.运用区位理论分析"东汽"从十堰搬迁到乙地的主要原因。

随着我国工业的快速发展,农业的现代化进程也随之加快。

材料一:下图是江苏省沿海地区农业生产区位示意图。

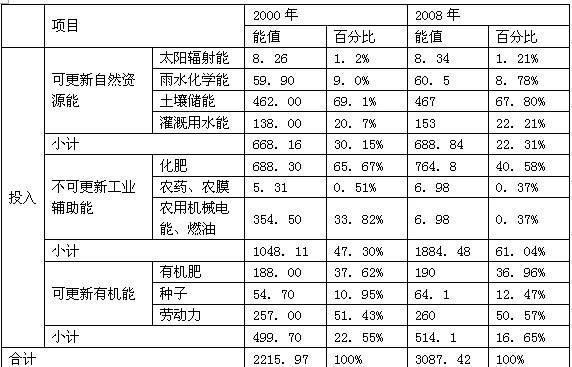

材料二:下表是2000年和2008年江苏省沿海地区耕地投入能值比较表(单位:太阳能值/1019sej)。

材料三:下表是2000年和2008年江苏省沿海地区耕地产出能值比较表(单位:太阳能值/1019sej)。

分析上述材料,完成下列问题。

(1)淮河是我国重要的①与②自然地理分界线。小麦和水稻作物的分界线是③。

(2)从耕地投入能值(材料二)来看,影响该地区农业生产最重要的自然区位因素是

①;2008年,影响农业生产最重要的区位凶素是②。

(3)现代农业又称为“石油”农业。从传统农业向现代农业转变,在于①、

②能值逐渐降低,而③能值在农业生产投入占绝对比重。在农业生产投入中,不可更新工业辅助能主要是由④能源转化而来。

(4)江苏沿海地区是我国重要的棉花生产基地,试分析其优越的气候条件。

(5)与2000年相比,2008年投入产出能效相对较(低或高),请分析现代农业生产方式对江苏沿海地区耕地资源所带来的不利影响。

读我国南方某河流中下游地区不同发展阶段的示意图,回答问题。

从阶段一到阶段二,甲地农业生产方向发生了明显的变化,以水稻种植业为主,变为,发生这种变化的原因是

从阶段一到阶段二,该地工业结构和工业布局发生的变化是

乙、丙两个工业区形成的区位条件分别是

从阶段一到阶段二,该地交通(方式与布局等)发生的变化是

分析城市工业用地的变化趋势,其主要原因是

从阶段一到阶段二,该地采取的有效保护环境措施有

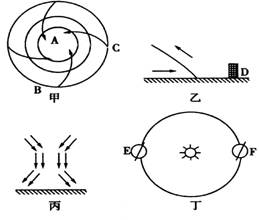

读图,回答相关问题。

甲、乙、丙三幅天气系统示意图中,与长江中下游地区的伏旱天气有关的是。

乙图为(锋面),它活动最为频繁时,会使我国北方表现为(灾害性天气);此时地球位于丁图中点(字母)附近,开普敦受

气压带控制,印度盛行风。简述乙图中D城市未来天气变化过程(锋面过境时和过境后)。

甲天气系统控制下会出现天气,在热带或副热带海区甲天气系统强烈发展会形成(灾害性天气)。

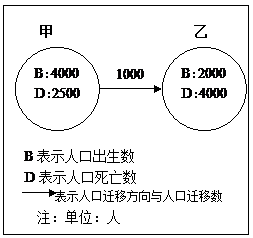

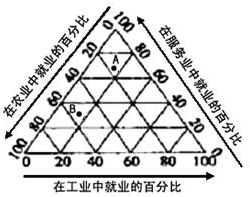

下面两幅图,为甲、乙两个城市某年人口变动示意图及为A、B两城市人口就业构成,读图回答问题。

(1)图中甲、乙两城市人口规模相当,人口自然增长率大的是,甲城面临的人口问题是,乙城面临的人口问题是

(2)图中城市甲向城市乙人口迁移的原因是

(3)图中A、B两地分别对应图11中甲、乙两城,判断A地对应,B地对应。根据劳动力的就业结构与该地经济发展水平之间的关系,说明判断理由

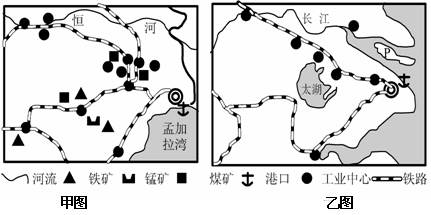

阅读图资料,回答下列问题。

印度乔塔那格浦尔工业区和中国的沪宁杭工业区图

读图中甲、乙两图,分析两个工业区的工业区位条件的相同点和不同点。

相同点:

不同点:乙图中形成P岛的主要外力为。该岛将建成为我国的生态旅游岛,其有利条件有

甲、乙两图所示地区都曾是印、中两国最大的纺织工业中心,现甲图所示地区仍是印度最大的麻纺中心,而乙图所示地区纺织工业已退居次要地位,试分别分析其原因。