历史的长河不断向前,而众多的历史事件都离不开重要城市的承载。阅读下列材料,回答问题。

材料一 费正清这样看待北京:“北京的气势雄伟,布局对称,毫无疑问使它成为一切首都中最有气派的……没有一个西方的首都能这样的威严,清醒地构成君主专制政体的象征。”

(1)清朝使君主专制政体的“威严”达到顶峰的标志是什么?清朝的君主专制统治是如何结束的?

材料二 电影《南京!南京!》在各大影院放映,引起巨大反响。它以“南京大屠杀”为背景讲述历史故事。

(2)在中国近代史上,南京有着特殊的地位。请列举四件除了“南京大屠杀”外与南京有关的近代史上的历史事件。

材料三

材料三

|

材料四

材料四

|

经济全球化是全球社会生产力高度发达的必然结果,它反过来又促进了生产力的快速发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题:

材料二当其他人在编写游戏规则时,一个外向型的中国绝不能袖手旁观。一个拥有越来越重要的出口利益的中国决不能没有可靠的、更多地进入全球市场的机会,而这种可靠性只有在多边体制中才能找到。或许更为重要的是,一个依赖于技术和现代化的中国决不能落后于如此迅速的全球化步伐,在信息技术、电信或金融服务等将成为构筑新时代经济的关键性砖瓦的领域尤其不能如此。

——某国际组织总干事雷那托·鲁杰罗

请回答: (1)图10所示国际组织是什么?成立的主要目标是什么?

(2)结合材料和所学知识回答,中国是什么时候加入该国际组织的?中国为什么要加入这一国际组织?

阅读下列材料,回答问题

材料一 (法国)工人武装组织发表《里昂工人宣言》,提出了“里昂应当有我们自己选出的代表”的政治要求。起义工人经过三天的激烈战斗……但最终还是以失败告终。

材料二 (英国)“伦敦工人协会’’成立,以威廉•洛维特为首的协会组织拟定3个争取普选权的《人民宪章》,并向国会请愿……但遭到国会的否决,工人武装起义由此爆发,但很快被镇压。

材料三 巴黎公社颁发了法令,全面摒弃资产阶级政权,建立了行政司法合一的政权体系,民主选举出巴黎公社的执政人员,建立了民主监督机制,以监督领导人的行为,最大限度地保障工人阶级的权益……

——以上三则材料摘自冯国超《世界通史》

材料四无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能地增加生产力的总量。

——《共产党宣言》

请回答:

(1) 归纳材料一、二中英法两次革命斗争的共同之处。

(2)材料三中巴黎公社政权的民主性表现在哪些方面?结合所学知识,分析这一民主政权得以建立的有利条件。

(3)材料三、四中提出的无产阶级进行革命的目标有哪些?实现目标的主要手段是什么?

图9中的场景曾吸引了全世界的目光:2005年4月26日至5月3日,连战先生从台北出发,先后到达祖国大陆的南京、北京、西安、上海等城市,国共两党最高领导人的双手终于握到了一起,并发表了“三项体认”和“五个促进”的新闻公报。阅读下列材料,回答问题:

材料一:在“和平之旅”的第一站南京,刚下飞机的连战说:“对中国国民党来讲,南京是一个具有历史连接、感情连接的地方……是‘国父’以及创党总理中山先生的陵寝所在地……”

(1)请写出中山先生在南京所创建的资产阶级共和国的名称。

(2)为了巩固共和制度,中山先生颁布了《临时约法》。指出《临时约法》的重要历史意义。

材料二:党史研究专家李新在《国共关系七十年·序》中指出:在当代中国的政治舞台上,中国共产党和中国国民党是举足轻重的两个政党。从本世纪20年代以来,国共两党经历了两次合作……国共两党的关系在某种程度上左右了中国历史的进程,影响到中华民族的昌盛……

(3)上个世纪的二十年代,国共两党实现了首次合作。国共两党首次合作实现的标志是什么?当时国共两党共同领导了一场什么革命运动?简述这场革命运动的重要意义。

材料三:近代中国最主要的矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾,最主要的问题是振兴中华民族,争取国家的独立、和平、富强、屹立于世界先进国家之列。这可以说是两党的共同的根本利益。

----唐培吉等著《两次国共合作史稿》

(4)结合材料三扼要指出国共两党有什么共同利益?第二次国共合作有何成果?从七十多年来的国共两党关系中可以得到哪些启示?(凡思想观点正确、言之有理皆可得分。

12分)阅读下列材料并回答问题:

材料一:农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织絍,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也。——《墨子》卷八

材料二:东汉晚期,成熟青瓷在上虞烧造成功,之后绵延千年,盛烧不绝,窑址更是遍及全省各地。唐五代时期,浙江青瓷空前繁荣,越窑生产的精品被称为“秘色瓷”,被诗人誉为“千峰翠色”、“捩翠融青”、“嫩荷涵露”、“古镜破苔”,其玲珑端巧的造型、精美繁缛的纹饰,表现了越窑鼎盛时期的制瓷水平。北宋以后,越窑日趋衰落,龙泉窑成为“民窑之巨擘”。器物种类繁多,形制各异,纹饰题材众多,装饰技法丰富,是浙江青瓷史上一个集大成的时期。唐以后浙江生产的精美瓷器,沿着海上丝绸之路,远飘世界各地,更成为当今世界热门藏品。——摘自浙江博物馆青瓷馆前言

材料三:古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易纳入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人,”对他们携带的货物,“皆倍偿其价。”于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报。而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。 ——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》

回答:

(1)根据材料一和所学知识回答,小农经济对中国古代社会发展的积极影响。

(2)根据材料二,概括古代浙江瓷业发展的特征。

(3)依据材料三分析,明清时期“国际贸易”有什么特点?依据当时的国家政治特点分析其原因。

阅读下列材料,回答问题:

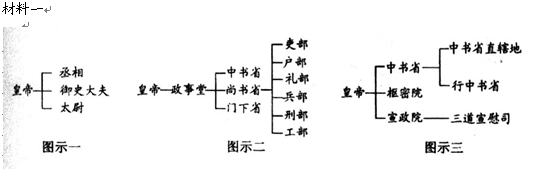

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

材料二:罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教。而第三次征服则以法律。而第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的征服。——德国法学家耶林格

(2)材料二中的“法律”指的是罗马法中的哪部分内容?简述罗马法与近代法学之间的关系。

材料三:中华民国主权属于国民全体,国民享有人身、言论、著作、集会、结社、迁移等项自由和请愿、诉讼、选举及被选举等项权利。——《中华民国临时约法》

(3)材料三体现的主要思想是什么?

(4)图1所示的文献是在由哪一机构颁布的?图2所示的文 献它体现了哪两大原则?

献它体现了哪两大原则?