阅读材料,完成11—12题。

明故宫的午门里有一块“血迹石”。青灰色的石面上,夹杂的绎褐色斑纹,像是渗透到石头中的鲜血。有人说血迹石是明代方孝孺血浅宫门留下的。苏州虎丘有一块渗血“千人石”。传说是吴王阖闾在这块石头上砍死了所有修建坟墓的工匠,千人石每到大雨之后,都从岩石中渗出“血水”。其实“血迹石”是约三亿多年前,海水中一些具有钙质硬壳骨骼的海生生物的遗体,在沉积期间,与海水中的氧化铁和氧化锰成分相作用,便出现了绛褐色的团块和条纹,经过成岩作用,形成了血迹石。以后随着地壳运动而抬升,被工匠从山上采到。苏州的“千人石”实际上是一种紫红色流纹质熔结凝灰岩。为距今一亿五千万年的中生代侏罗纪时代喷发的岩浆凝结成而。经千百年的日晒风吹雨打,流纹岩里的氧化铁游离出来,每当遭受狂风暴雨的侵袭后,氧化铁就被雨水冲刷带了出来,故雨水呈现出淡淡的红色。

|

11.与“血迹石”和“千人石”成因类型相同的是

A.花岗石和石灰岩 B.大理岩和砂岩图为我国南方某地区等高线地形示意图(单位:米),图中虚线表示山脊线或溪流。读图,回答26~27题。

与“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”所描述景观相符的是:

| A.a | B.b | C.c | D.d |

d图中甲处最容易发生的地质灾害是:

| A.滑坡 | B.地震 | C.泥石流 | D.火山 |

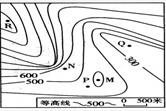

该图所示区域属于湿润的亚热带季风气候区,据此回答23~25题。

R、Q两点的相对高度可能为:

| A.800米 | B.900米 |

| C.1000米 | D.1100米 |

M、N、P、Q四地中,海拔可能相等的两地是:

| A.M、N | B.M、P |

| C.M、Q | D.P、Q |

若在Q地建一小型度假村,应特别注意防治的自然灾害是:

| A.风沙 | B.洪涝 |

| C.滑坡 | D.寒冻 |

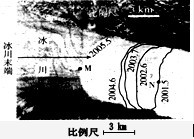

该图显示了2001年至2005年格陵兰岛某冰川不断消融后退的“足迹”。读图,回答21~22题。

据图中M、N两点量算,此期间该冰川末端

年平均后退的距离约为:

| A.0.4千米 | B.0.5千米 |

| C.1.2千米 | D.1.5千米 |

若全球冰川大规模融化,可能产生的影响有:

| A.极地高压增强 | B.沿海平原扩大 |

| C.陆地淡水减少 | D.植被类型增多 |

形成①、②、③地气候类型不同的主要原因是()

| A.大气环流的差异 |

| B.大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用的差异 |

| C.所处的气压带和风带位置差异 |

| D.人类活动对下垫面影响的差异 |

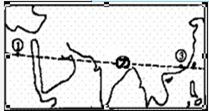

游客被困在如下图所示的山区(等高线地形图,单位:米),且该地多岩崩和泥石流等地质灾害,根据所学知识,回答17~19题。

图中C处陡崖最大高度可能为

| A.390米 | B.420米 | C.220米 | D.180米 |

图3为一段等高线地形图,实线为等高线(单位:米),虚线为泥石流路线,游客此时正好位于O点,则其正确的逃生路线是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

救护直升机停靠在山顶H处,被困游客位于A、B、C、D四点中某一位置,则救护人员能够直线观测到的点是

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点