中国古代治理国家的准则和规范历经变化,逐渐形成中国特有的法律传统。到了近代,受西方的冲击和影响,近代法律制度逐渐在中国形成。

材料一:夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

材料二:中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。张岂之主编的《中国历史十五讲》说:“汉律特别强调皇权至上,法自君出……。其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系‘礼刑一体’的基本框架。”

材料三:在清末新政全面开展的过程中,法制改革也被挺上议事日程。1902年3月,清延发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等粪,皆应妥议专夸。”

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷材料四:第二条 中华民国之主权,属于国民全体。

第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。

第六条人民得享有左列各项之自由权:人民之身体,非依法律,不得逮捕、拘禁、审问、处罚;人民之家宅,非依法律不得侵入或搜索;人民有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由;人民有书信秘密之自由;人民有居住、迁徙之自由;人民有信教之自由;中华民国之立法权,以参议院行之。

第十九条参议院之职权如左:一、议决一切法律案。…………

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律

第四十九条法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。但关于行政诉讼及其他特别诉讼,别以法律定之。

——节选自《中华民国临时约法》(1912年)

材料五:第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。……

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——1954年《中华人民共和国宪法》

回答:

(1)材料一反映了先秦时期治理国家的制度体系发生什么变化?孔子为代表的儒家学派对此持什么观点?

(2)根据材料二和所学知识,说明中国古代法律制度的特点。

(3)根据材料三和所所学知识,说明“今昔情势不同”的表现。

(4)根据材料四、五和所学知识,概括出两部宪法的基本原则。与《中华民国临时约法》相比,1954年宪法具有哪些进步性?

阅读材料,回答下列问题。

材料一

| 美国联邦政府 |

|||

| 国会(立法权) |

总统(行政权) |

最高法院(司法权) |

|

| 参议员由各州议会选出,每州两名。 |

众议员由各州按人口比例选出。 |

总统由选民间接选举产生。 |

总统任命联邦法官。 |

| 国会可以三分之二多数通过总统否决的法律。总统任命的司法法官必需经参议院确认。国会可依法弹劾总统。 |

总统无权解散国会,但总统可以否决国会通过的法律。 |

最高法院可宣布总统法令违宪。最高法院可宣布法律不合宪法。 |

|

——据《1787年宪法》

材料二

“而这个政府则应当按工人代表苏维埃的方式组织起来”。

“苏维埃不仅把立法权和对执行法律的监督权集中在自己的手里,而且通过苏维埃全体委员把直接执行法律的职能集中在自己的手里,以便逐步过渡到全体劳动居民人人履行立法和管理国家的职能。”

——摘自《列宁选集》

材料三

“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”

“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。

国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。

中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。”

——摘自1982年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一说明美国资产阶级代议制民主的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识概括苏维埃俄国政体的特点。

(3)根据材料三归纳中国人民代表大会制度的特色。

(4)综合上述材料,并结合所学知识分析代议制民主对政治文明发展历程所起的进步作用

阅读材料,回答下列问题。

材料一:

据《大唐六典》记载,最盛时全国有1639个驿站,专门从事驿务的人员共二万多人,其中驿兵一万七千人。邮驿分为陆驿、水驿、水路兼并三种,各驿站设有驿舍,配有驿马、驿驴、驿船和驿田。唐代对邮驿的行程也有明文规定,陆驿快马一天走6驿即180里,再快要日行300里,最快要求日驰500里;步行人员日行50里;逆水行船时,河行40里,江行50里,其它60里;顺水时一律规定100到150里。

诗人岑参在《初过陇山途中呈宇文判官》一诗中写到“一驿过一驿,驿骑如星流;平明发咸阳,暮及陇山头”。

材料二:

“入手而能用,著耳而得声,坐一室而可对百朋,隔颜色而可亲謦欬,此亘古未有之便宜。故创行未三十年,遍于各国。其始止达数十里,现已可通数千里。”

——盛宣怀奏请开办"德律风"业务的奏折(《大清德宗景皇帝实录》)

材料三

由清政府投资,于1907年2月建立的上海电话局,是上海第一个由中国政府经办的电话局。上海电话局是以始于1902年的商办电话为基础组建的,它的开设,打破了自1882年2月上海出现外商电话公司以后,上海电话通信事业基本由外商垄断的局面。

——摘自上海档案信息网

材料四:

(1)根据材料一概括唐代驿传通讯的特点。

(2)材料二中的“德律风”是哪一次工业革命的成果,根据材料三并结合所学知识分析近代中国通讯手段变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析通讯技术进步对人们社会生活的影响

阅读下列材料:

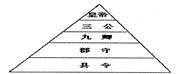

【材料一】秦朝和古代雅典政治制度结构示意图

秦朝政治制度结构示意图

雅典政治制度结构示意图

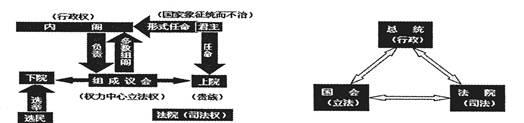

【材料二】近代英国和美国政体结构示意图

英国政体结构示意图美国政体结构示意图

【材料三】中华人民共和国中央国家机构组织系统示意图

根据材料结合所学知识回答:

(1)据材料一和所学知识,概括秦朝政治制度对中国古代政治制度产生了怎样的影响?根据雅典政治结构示意图提供的信息说明对近代西方社会政治文明建设带来的影响。

(2)据材料二和所学知识,比较英、美两国政治体制主要不同。

(3)据材料三并结合所学知识,指出我国人民代表大会制度的基本组织原则是什么?你认为人民代表大会制度与欧美代议制有什么本质区别?

(4)某学生欲探究西方近代政治制度,请你为他拟定一个探究题目。并提供两种获取相关探究资料的方法。

经济活动是人类赖以生存和发展的基础。对政治、文化的发展起决定作用。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

【材料一】

【材料二】徐州古丰县,有村曰朱陈。击县百余里,桑麻青芬盈。机援声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。…… ——白居易《朱陈村》

【材料三】【材料四】

【材料五】计划多一点,还是市场多一点,不是社会主义与资末主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消灭两极分化,最终达到共问富裕

——邓小平1992年“南方谈话”

【材料六】

根据材料结合所学知识回答:

(1)材料一反映的中国传统耕作方式最早出现在什么时候?材料一、二反映的中国古代农业生产基本模式是什么?有哪些基本特点?

(2)材料三反映了中国近代哪一种经济成分?材料四反映了中国近代历史上哪三次重大运动?材料三、四之问有何内在联系?

(3)概括材料五中邓小平讲话的基本思想并指出其影响。

(4)观察材料六,除了图中文字直接表述的三个“最需要”所表达的信息外,你还可以从中得到哪些重要信息?

近代中国在20世纪初,处于一个社会大变革时期,中国民主革命实现了旧民主主义革命向新民主主义革命的转折.这是诸多历史因素共同作用的结果.

(1).“诸多历史因素”指的是哪些因素?其中最主要的因素是什么?

(2).这种“诸多历史因素的共同作用”对中国历史产生了什么影响?