下图表示四个国家的人口发展状况,其中最接近中国人口状况的是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

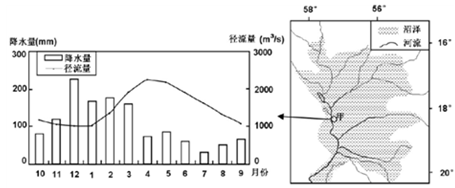

下图为某河流局部水系及甲地月平均径流量曲线和降水量柱状图。完成下面2题。

图中甲地河流搬运能力最弱的时期是

| A.11月至次年1月 | B.2月至4月 | C.5月至7月 | D.8月至10月 |

甲地径流峰值显著滞后于降水峰值的主要原因是

| A.蒸发旺盛 | B.河道弯曲 | C.地势起伏 | D.湿地调蓄 |

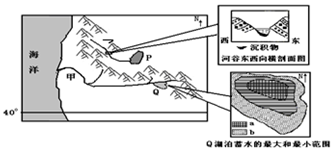

下图为某区域图,图中右侧分别表示乙河流局部河谷剖面示意图和Q湖不同季节的蓄水面积分布图,读图回答2题。

关于该图示区域的说法,正确的是

①位于南半球

②Q湖北侧深度变化大于南部

③图中P湖应为淡水湖

④沿岸大部分地段海域有暖流经过

| A.①③ | B.②④ | C.①② | D.②③ |

关于甲河流域的说法,正确的是

| A.部分河段有结冰期和凌汛现象发生 |

| B.典型植被为温带落叶阔叶林 |

| C.Q湖最大湖面b出现于七月 |

| D.冬季盛行西南风 |

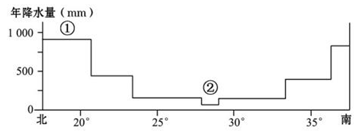

下面为某大陆沿140°经线年降水量分布图,读图回答下面2题。

②地年降水量小的主要原因是

| A.位于高大山脉的背风坡 |

| B.受副热带高压带和信风带控制 |

| C.受沿岸寒流影响 |

| D.地处干旱的沙漠地区 |

①地降水主要集中在

| A.3~5月 | B.6~8月 | C.9~11月 | D.12~2月 |

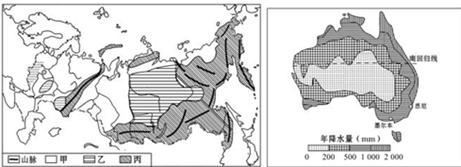

读俄罗斯自然地理要素分布图和澳大利亚年降水量分布图,回答下面2题。

自然地理环境由气候、地形地貌、水文、生物、土壤等要素构成,俄罗斯自然地理要素分布图中图例甲、乙、丙表示的自然地理要素是

| A.气候类型 | B.地形 | C.降水量 | D.土壤 |

根据澳大利亚年降水量分布图,关于澳大利亚降水量分布规律及成因叙述错误的是

| A.降水量从东向西递减 |

| B.东西两岸降水差异较大 |

| C.东岸因受东南信风及暖流的影响,降水多 |

| D.北部降水有季节变化 |

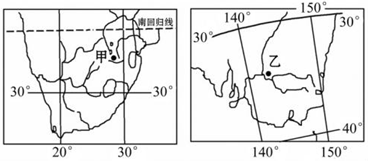

下面是两个区域图,读图完成下面2题。

下列关于甲、乙两地位置的叙述,正确的是

①甲地位于南温带

②乙地地形为山地、丘陵

③乙地位于甲地的东南方向

④甲、乙两地均位于流域分水岭处

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

甲、乙两地相似的地理环境特征有

①海拔高于四周

②气候较周边地区凉爽

③干湿季明显

④植被以草原为主

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |