阅读下面材料,回答所提的问题。

华师大新世纪版的《世界通史》在其前言所说,《世界通史》,顾名思义是对世界历史的通观,它所考察的对象应当是人类社会作为一种整体性历史运动的发展进程。它之所以区别于国别史和地区史,首先就在于它以“世界”——人类社会的整体作为自己的考察对象和研究视域;而它之所以区别于更广义的人类史或人类文明史,也在于它所确立的中心概念——“世界”具有结构意义上的特殊内涵,而不是一般意义的对人类社会 的泛指。

的泛指。

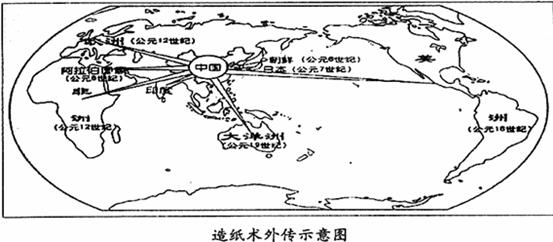

材料一 造纸术是我国古代伟大的科技成就,它与指南针、印刷术、火药一起,并称中国古代四大发明……它的对外传播对世界文明的发展产生了深远的影响,是中华民族对人类的杰出贡献。 ——华师大版初中历史教材

材料二 从1640年到1840年,在200年中,西方已经进入了这样一个时期:“自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁 路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。

路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。

—— 陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

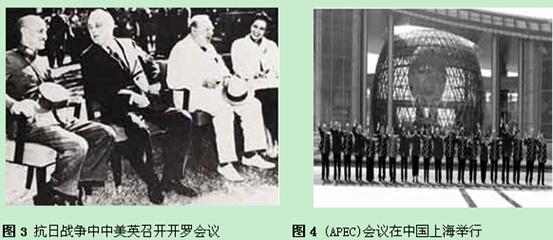

材料三 近代以来的中国已经告别了“中国中的世界”的时代了。她以不同姿态出现在世界舞台,不管是被动的还是主动的,都是人类社会纵向发展和横向联系的总体运动规律的使然,它符合人类社会由地域性历史向整体性历史发展的大趋势。正如《复兴之路》解说词所说,“100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。”,以下图片资料可见一斑:

图1《南京条约》签订

图5 2010SHANGHAI EXPO CHINA

问题:

(1)、根据材料一,并结合所学知识,中国古代社会除了科技文化成果外,还有哪些方面显示其区域文明成就?

(2)根据材料二,中国在世界民族之林所处的被动地位,实则开始于鸦片战争前的两个多世纪。这一时期中西文明发展的本质差异是什么?造成中国落后于西方的主要原因有哪些?

(3)根据材料三,并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?

(4)通过图像可以加深对历史变迁的理解,达到以图证史。对于以上材料,某校历史老师以中国概括出从“中国中的世界”到“世界中的中国”这一主题。请仔细阅读图片及文字材料,你是如何理解这位历史老师对这一主题的概括?(注意:可以用这里提到的主题,也可以根据自己的理解另外列出主题,来解答这道试题。)

中国古代以先进的农业文明闻名于世。农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和社会生活。根据材料回答问题

材料一

材料二:农夫早出暮入,耕稼树艺,多泵菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织迁,多治麻丝葛,捆布参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料三:徐州古丰县,有村日朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

请回答:

(1)材料一两幅图片反映了中国占代农业生产力面有什么变化?这种变化最早始于何时?

(2)材料二、三反映了我国古代的生产方式具有怎样的特点?

材料四:由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。工业文明开采挖掘出地底深处的几百种矿产资源,将其转化为人类可支配使用的财富,……,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

(3)根据材料,人类经历了怎样的由低级文明向高级文明的演进过程?影响文明转型的最主要的两大因素是什么?

(4)根据材料,分析归纳工业文明的形成具有怎样显著的特点?

阅读下列材料:

材料一:朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料二:在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识变化,时代前进的要求也为时代前进的思想变化提供了基础。李贽在这样一种生存环境下,他的思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了社会基础。从李贽生存的地理环境来看,当时李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。

——肖国华《李贽的儒家情节》

材料三:日本传统文化能够承接外来文化的刺激及压力,很大程度上应归功于日本的儒家学派,即朱子学。在伦理道德方面,承认人的物质欲望和需要,但主张个人利益的目的与归宿在于社会公益,这显然与儒家在承认“富与贵是人之所俗也,贫与贱是人之所恶也”的前提下,最终强调“天下为公”之思想一脉相承。在政治思想方面,主张“天赋人权”理论,但主张民权服从国权,强调儒学一贯的“国家利益高于一切,保留‘忠君报国’之思想”。与此同时,保留儒家忠孝观念,使得日本近代化过程中,避免了东西方文化体系碰撞时人的原有价值观念体系崩溃、民族成员心灵分裂等一系列不良后果。近来年,日本经济界与学术界构筑了“日本式经营”的学说,其中列举的许多因素都具有儒家文化的特征。

——孙政《儒家文化在日本近代化过程中的地位和作用》

请回答:

(1)据材料一,概括理学思想的进步之处。

(2)据材料二,概括李贽思想产生的主要社会背景。

(3)据材料三,说明理学在日本近代化过程中是如何得以继承的。

(4)综合上述材料和问题,你从中得到哪些认识?

阅读材料,回答问题:

材料一:“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。” “自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,即无空虚之屋, 每日凌晨, 两街巷门上行百市, 买卖热闹”。

——(宋)吴自牧《梦粱录》

“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”——陆游《杂赋》

材料二:2007年12月,宋代古沉船“南海一号”被打捞出水,考古专家认为”南海一号“沉船本身就是一个见证海上丝绸之路的历史文物,据考证,我国近海有2000-3000艘沉船,以宋元时期居多。

材料三:宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者、商人、小业主构成了宋朝的中产阶级,他们经济富足,又有自己独立的价值追求,市民的富足闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料四:“若说近世史应从什么时候开始?这应当是宋以后……宋代发生了商业革命……北宋以后堪称近代史”“‘二程’之‘洛学’出,复兴古学,方使‘千载不传之学’重放光明……与西洋文艺复兴时代知识人的自觉不无相似之处。”

——内藤湖南,1909

材料五:但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)依据材料一、二,概括宋代商业发展的特点。(3)

(2)结合料三,简述宋朝经济发展的主要影响

(3)材料四中内藤湖南和斯塔夫里阿诺斯对宋代历史地位认识有何不同?《全球通史》中“西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响”是指什么?

(4)文化是一定时期政治、经济的反映。请用宋代的史实加以说明。

阅读材料

材料一我不知道世人对我是怎样看的,不过我只觉得自己好像是一个在海滨玩耍的孩子,有幸拾到光滑美丽的石子,但真理的大海,我还没有发现。我所以有这样的成就,是因为我站在巨人们的肩膀上。

——牛顿的名言

材料二相对论的提出时物理学领域的一次重大革命。它否定了经典力学的绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性。

——人教版《历史》必修Ⅲ

请回答:

⑴牛顿在经典力学领域所拾到的“光滑美丽的石子”有哪些?

⑵相对论是谁提出来的?

⑶请结合材料一、二,谈谈上述科学家的哪些优秀品质值得学习。

阅读材料

材料一 1933年5月(美国国会)通过《紧急救济法令》,到1936年止,政府大约支出30亿美元用于失业救济。实行失业救济;。同年,美国国会又通过《财产税法》,规定对盈利超过15% 的公司征收超额利润税;对5万美元以上的收入者征收超额累进税,使社会财富的再分配稍显公平。

——《世界经济通史》

材料二二战后,发达国家在生产力提高的基础上,建立起比较完善的社会福利制度,走上了福利国家道路,但福利政策的长期实行导致巨额公共开支,国家不堪重负,社会成员劳动积极性下降,国家生产和国民收入增长缓慢。

——《世界文明史》

请回答:

⑴1933年5月美国通过《紧急救济法令》的背景是什么概括材料一中有关社会保障的措施。

⑵请根据材料二和所学知识,简述二战后发达国家所实行的社会福利制度的积极影响和消极影响

⑶请你联系上述材料,谈谈保障我国人民福利的想法