天鹅洲自然保护区是为了实现麋鹿回归自然而建立起来的,保护区内野生动植物资源丰富,但没有大型食肉动物。1993年以来,分三批从北京引进的94头麋鹿,自由生活在保护区内,完全靠野生植物为食物,种群数量明显增加,2003年约为450头,目前已经超过800头,并形成了3个亚种群。但近年来,随着人类在保护区内的某些活动增加,麋鹿开始出现种群密度制约的迹象。以下分析正确的是( )

| A.保护麋鹿的意义在于保护基因的多样性和物种的多样性 |

| B.建立自然保护区后,麋鹿的环境容纳量就可以一直稳定不变 |

C.麋鹿在保护 区内生活,没有捕食者,食物充足,因此没有环境阻力 区内生活,没有捕食者,食物充足,因此没有环境阻力 |

| D.由于出现生殖隔离,原来的一个麋鹿种群分化为三个亚种群 |

关于神经调节与体液调节的关系,正确的叙述是:()

| A.与体液调节相比,神经调节反应速度快、作用范围较广泛、作用时间较短 |

| B.神经调节和体液调节都是机体调节生命活动的基本形式 |

| C.动物的性行为主要是由性激素来决定的 |

| D.盐平衡的维持,神经调节起主导作用 |

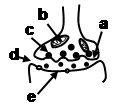

关于下图的叙述中,正确的是:()

| A.d中的液体属于为组织液,b中含有化学递质 |

| B.电镜下观察,突触是由a、d、e三个部分组成的 |

| C.当兴奋由a传至e时,就会引起e处产生兴奋 |

| D.当恢复静息状态时,a处膜外电位为零电位 |

下列有关人体生命活动调节的叙述,不正确的是:()

| A.甲状腺激素与肾上腺素具有协同作用 |

| B.甲状腺激素的分泌、肝糖元的分解、体温的调节均与下丘脑有关 |

| C.神经冲动的传导可以由轴突→细胞体→轴突 |

| D.神经冲动的传导不可能由树突→细胞体→轴突 |

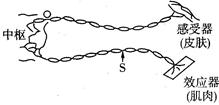

下图表示一反射弧,若在S点处给予一定强度的刺激,则可能发生的现象有( )

| A.感受器产生感觉 |

| B.兴奋只向效应器方向传导 |

| C.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致 |

| D.刺激强度越大,效应器发生反应越快 |

在下列研究激素的实验中,实验处理不会取得预期结果的是( )

| A.注射甲状腺激素使正常幼鼠发育加快 |

| B.切除哺乳期雌鼠的垂体使其乳汁分泌减少 |

| C.通过研磨鼠的胰腺来获取胰岛素 |

| D.给幼年雄鼠喂食含雄激素的食物可使其性早熟 |