节能减排是今天世界各国经济和社会发展过程中面临着的一个重大战略问题。某校学生围绕节能减排这一问题展开了综合探究性学习。同学们通过走访、上网、咨询、查阅等途径获得了如下信息:

信息一 国际社会加强节能减排的合作

2009年12月7日,190多个国家的代表齐聚丹麦哥本哈根,参加《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议,以及第5次《京都议定书》缔约方会议。在各方共同努力下,会议取得了重要而积极的成果:一是坚定维护了《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》确立的“共同但有区别的责任”原则;二是在发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动方面迈出了新的坚实步伐;三是就全球长期目标、资金和技术支持、透明度等焦点问题达成广泛共识。

信息二 中国为节能减排付出的极大努力

2006年3月,我国的“十一五”规划纲要提出了两个主要约束性指标,即:到2010年单位GDP能耗比2005年降低20%、主要污染物排放总量减少10%。

我国在1990年至2005年间,单位GDP能耗已经下降了47%。“十一五”前三年,我国单位GDP能耗累计降低了10.1%,2009年上半年又下降了3.35%,预计2010年底有望完成“十一五”期间单位GDP能耗降低两成的约束性指标。如果完成这一指标,意味着“十一五”期间我国将节省6.2亿吨标准煤,并至少减少排放二氧化碳15亿吨。2009年11月25日中国政府做出了2020年我国碳排放强度下降40%~45%的承诺。

信息三 “小行为,大改变”,倡行低碳生活

低碳生活 (low carbon living),是指生活作息时所耗用能量要减少,从而减低碳、特别是二氧化碳的排放。低碳生活其实就在身边:对于二氧化碳,每节约1度电,减排1千克;少用10双一次性筷子,减排0.2千克;少开一天车,减排8.17千克;用手洗代替洗衣机洗衣,减排0.3千克。低碳生活,对于我们普通人来说,是一种态度,而不是能力。我们应该积极提倡并去实践低碳生活,注意节电、节油、节气,从点滴做起。

(1)同学们就节能减排方面开展国际合作进行了深入的探究。请结合信息一,运用政治生活的有关知识谈谈你的认识。

(2)同学们经过讨论后一致认为,中国在节能减排方面作出了极大的努力和重要的贡献。请你结合信息二,说明我国的节能减排是怎样遵循辩证唯物主义哲学思维的?

(3)在探究活动中,同学们体会到低碳生活是我们急需建立的一种绿色生活方式。请你用经济生活有关知识说明,作为一个消费者该怎样去践行低碳生活。

日本福岛核电站一号机组发生核泄漏后,我国国家核事故应急响应中心24小时接受、分发国际原子能机构通报及有关信息。相关部门立即启动全方位环境核辐射监测、核设施安全检查,实时公布监测结果。政府第一时间、第一平台传递权威声音

①为公民实行民主监督提供了有效渠道 ②维护了广大公民的知情权

③有利于增强政府的权威和公信力 ④是政府提高公民科学文化素质的体现

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

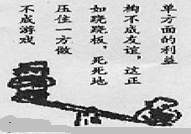

漫画给青年学生的人生启迪是

| A.要有崇高的理想,为社会做贡献 |

| B.要反对拜金主义,树立正确的金钱观 |

| C.坚持实践观点,走与工农实践相结合的道路 |

| D.要正确处理个人与他人的关系,坚持集体主义价值取向 |

“一文钱的不义之财就可以让人的肌体与灵魂一寸一寸地产生病变,直至腐败”。这句人生警句是从“腐败”二字拆解为“广(病)人、寸、肉(肌体、灵魂)、贝、文”六个偏旁部首后重新组合起来的。下列和上述材料中揭示的朴素道理相一致的谚语、俗话有

①少时偷针,长大偷金 ②咳嗽不是病,不治入膏肓

③勿以恶小而为之 ④莫伸手,伸手必被捉

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

我们周围环境中的物质是正物质,它由原子组成,原子由带正电的质子和带负电的电子以及中性的中子组成。与此相反,由带负电的质子和带正电的电子组成的物质就是反物质。反物质只要和正物质相遇就会湮灭,爱因斯坦预言过反物质的存在。2010年11月,欧洲科学家成功制造出多个反氢原子,并使其存在了0.17秒,这是物理学界的突破性发现,也是人类首次捕获到反物质。从哲学上看,反物质的捕获表明

①物质世界的演进取决于人类智力的发达程度

②反物质存在于运动中具有客观实在性,可知性

③人的认识是无限的,没有不可认识的事物

④世界的本原是不依赖于人的意识而存在的客观实在

| A.①② | B.③④ | C.②④ | D.①③ |

国家主席胡锦涛1月19日出席了美国总统奥巴马在白宫为他举行的欢迎宴会。奥巴马引用中国谚语——“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”,祝福两国,放眼未来。下列名言与该谚语体现的哲理相同的是

①“城门失火,殃及池鱼”(北齐·杜弼《为东魏檄蜀文》)

②“运筹帷幄之中,决胜千里之外”(《史记.高祖本纪》)

③“凡事预则立,不预则废”(《礼记.中庸》)

④“人不能两次踏入同一条河流” (古希腊.赫拉克利特)

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |