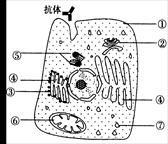

右图表示某淋巴细胞,其膜外颗粒为抗体。请据图回答下列问题:

(1)该细胞为_________细胞,它是由______________分化而来的。

(2)抗体的化学本质是___________,它能消灭侵入人体的抗原,这一过程属于_________免疫。

(3)抗体从合成开始到分泌出细胞,经过的结构依次是_________(填标号)。

(4)HIV感染人体后,会寄生在人体细胞内,而抗体不能进入细胞内,这时,消灭病原体就要依靠 。HIV主要侵染 细胞,所以最终将导致人体免疫功能减弱以至丧失。因此,艾滋病重在预防。请判断生活中在不知情的情况下,人最可能因下列哪种方式感染艾滋病( )

| A.与艾滋病人握手 | B.与艾滋病人共用未及时更换的被褥 |

| C.与艾滋病人共用餐具 | D.与艾滋病人共用牙刷和剃须刀 |

(5)目前,各国科学家正在加紧研制艾滋病疫苗,接种疫苗一段时间后,如果再被同样的艾滋病病原体感染,则人不会患病。与初次接种相比,再次感染时的免疫反应具有的显著特点是 ,特异性更强。

图中几种符号代表不同种类的氨基酸,请完成有关问题。

(1)它们结构的差别在于的不同。

(2)7种氨基酸可通过的方式形成一条肽链,相对分子质量减少了。(3)如果上述肽链原长度和氨基酸种类不变,改变其中,就可改变该肽链的性质。

下图为利用生物技术获得生物新品种的过程示意图。据图回答:

(1)随着科技发展,获取目的基因的方法也越来越多,若乙图中的“抗虫基因”是利用甲图中的方法获取的,这种获取方法属于____________________。③是在______________(填“酶的名称”)作用下进行延伸的。

(2)在培育转基因植物的研究中,卡那霉素抗性基因(kan)常作为标记基因,只有含卡那霉素抗性基因的细胞才能在卡那霉素培养基上生长。乙图为获得抗虫棉技术的流程,图中将目的基因导入植物受体细胞采用的方法是________________。 C 过程的培养基除含有必要营养物质、琼脂和激素外,还必须加入 ________________。

(3)检测目的基因是否转录出mRNA的具体方法是使用________________与提取出的mRNA分子杂交。

自1997年英国的罗斯林公司成功地克隆出“多利”以后,“克隆"一词风靡全球。在一般人眼里,克隆就是复制动物,其实,克隆的含义要比此广得多。请阅读下列材料:

材料一过去,一个糖尿病病人一年的胰岛素用量要从40至50头猪体内提取,现将人工合成的胰岛素基因转移到大肠杆菌体内,并随大肠杆菌的繁殖快速扩增,然后在大肠杆菌内合成大量的胰岛素,大大降低了医治糖尿病的成本。

材料二单克隆抗体在医疗方面发挥着越来越重要的作用。最初获得单克隆抗体的过程是:老鼠的骨髓瘤细胞+已受免疫的淋巴细胞。将杂交细胞接种在培养瓶或注射到动物体内。分离纯化单克隆抗体。

材料三器官移植是重要的医疗手段之一,但许多病人却因为得不到适合自己的供体器官错过了最佳医疗期。胚胎干细胞(可保存在干细胞库里)经诱导可以形成多种器官。

(1)材料一中将人的胰岛素基因导入大肠杆菌常用的运载体为;如果将目的基因导入动物细胞常用的方法为。

(2)材料二中运用了技术,这一技术在一定程度上解决了杂交育种的问题。

(3)材料三中用自身的胚胎于细胞诱导形成器官,不仅能缓解供体器官的短缺,还具有另一优点即。

请结合现代生物科技的有关知识回答问题。

(1)胚胎移植最常用的时期是期和期。

(2)胚胎干细胞通常从胚胎发育过程的期细胞分离出来,该细胞的最大特点是。

(3)单克隆抗体的制备过程中,经人工诱导后,骨髓瘤细胞和产生免疫反应的动物的脾脏细胞中的B淋巴细胞融合。由于可能产生多种融合细胞,因此还需对融合细胞进行__。

随着科学技术的发展,人们可以根据人类的需求来改造生物的性状,在许多领域取得了可喜的成果,下图是利用奶牛乳汁生产血清白蛋白的图解,据图回答:

(1)在此工程过程中涉及到的现代生物技术主要有:。(至少写出两种)

(2)在形成图中③的过程中,我们称②为。

(3)图中①一般经处理可以得到③,从③到④的过程中一般用未受精的卵细胞去核为受体细胞,不用普通的体细胞,原因是:。

(4)从④到⑤的过程中正确的操作方法是下列的。

A B C D

(5)⑦是⑥的后代,那么⑦与⑥的遗传性状完全一样吗?。