公元前1000年至公元前600年左右,中国、印度、希腊三大文明在哲学思想上各有侧重,其内容大致可分为:甲、参悟生死问题;乙、探索人的理性;丙、规范社会秩序。与上述内容相对应的国家应是

| A.中国:甲;印度:乙;希腊:丙 |

| B.中国:丙;印度:甲;希腊:乙 |

| C.中国:丙;印度:乙;希腊:甲 |

| D.中国:乙;印度:丙;希腊:甲 |

古代中国人对牛有着特殊情感:吃猪肉但很少吃牛肉,杨柳青年画等民间风情画很多以牛为题材,民间有“牛郎织女”、“太上老君骑牛入函谷关”等传说……造成这一现象的关键原因是

| A.君主专制中央集权 | B.佛教的广泛传播 |

| C.封建统治者实施愚民政策 | D.小农经济占主导地位 |

秦朝为了加强统治建立了君主专制中央集权制度,措施之一是在中央设立了丞相, 明朝时期却废除了丞相。这一变化反映的实质问题是

| A.封建制度日益发展和巩固 | B.君主专制中央集权制度进一步加强 |

| C.秦明统治者采取不同的统治策略 | D.君主专制中央集权制度日趋衰弱 |

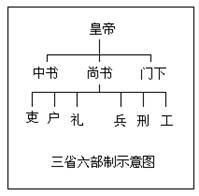

观察下面反映中西政治体制的图示,对其异同分析最为准确的是

| A. | 相同的是都属于民主政体,不同的是首脑称号 |

| B. | 相同的是都体现了分权,不同的是主权的归属 |

| C. | 相同的是都体现了集权,不同的是权力的分配 |

| D. | 相同的是都体现了制衡,不同的是元首的权力 |

从顾炎武提出“天下兴亡,匹夫有责”到民国时“天下兴亡,匹妇有责”表明

① 民国提倡女权② 提倡男女平等 ③ 提倡妇女积极参加国家政治生活 ④ 歧视女性现象消失

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

李世民发动玄武门之变,杀皇太子李建成,逼父皇李渊退位,李世民违反了

① 孔子的“礼”② 董仲舒的三纲五常 ③ 宗法制④ 孟子的“民贵君轻”思想

| A.②③④ | B.①③④ | C.①②③ | D.①②④ |