分析湖南某乡村面貌变化表,回答:

| 1995年 |

2004年 |

| 丘陵为主,土壤贫瘠 |

修建水库,营造湖岛风光 |

| 粮食种植为主 |

淡水养殖及加工为主 |

| 砍伐森林,水土流失严重 |

森林覆盖率提高,一片青山绿水 |

| 文化生活单调 |

“渔村一日游”十分火爆 |

| 外出打工者多 |

乡镇企业的就业机会多 |

| 人均年收入不足1000元 |

人均年收入超过10000元 |

导致该乡面貌发生变化的原因是

A.自然条件的改变 B.产业结构的调整

C.劳动力数量的大量增加 D.人们观念的改变

目前,该乡的农业生产类型属于

A.自给农业 B.商品农业 C.粗放农业 D.迁移农业

该地区利用水库营造湖岛风光,发展旅游业,这反映了旅游资源的

A.多样性 B.地域性 C.非凡性 D.可变异性

该地区今后发展中应该注意的问题是

A.大力发展工业,以此拉动区域经济的发展

B.鼓励农民外出打工,在减轻本区域环境压力的基础上促进劳务收入增长

C.禁止乡镇企业的污染,保护环境

D.根据环境的承载量合理规划旅游业的发展,积极发展生态旅游业

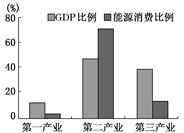

根据该图判断,我国目前建立能源节约型生产体系的关键是

| A.发展节水农业、石油农业和精确农业 |

| B.将高耗能的工业部门作为节能重点 |

| C.提高第三产业能源消费比例 |

| D.降低GDP增长速度 |

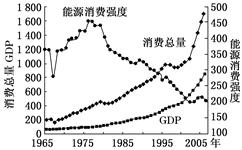

能源消费强度是衡量一个国家能源利用效率的重要指标,它是指产出单位经济量所消耗的能源量,强度越低,能源效率越高。读1965~2005年中国能源消费与GDP变化关系图,回答问题。

有关我国能源消费强度变化正确的是

| A.随能源消费总量的增加呈增长趋势 |

| B.随GDP的增加呈增长趋势 |

| C.随能源消费总量的增加呈持续下降的特点 |

| D.早期快速增长,自1978后年下降,但2001 |

年后略有回升影响能源消费强度的因素有

①经济结构 ②科技水平 ③生产规模 ④能源结构

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③ |

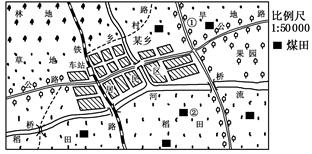

该图为我国华北地区某乡驻地及周边部分辖区示意图,经勘探发现图示区域有储量丰富的大煤田。结合图示,回答问题。

随着对煤炭资源的大规模开采利用,图示区域发生的变化有

①乡驻地逐渐发展成为新兴的工矿城市

②经济结构会由以种植业和林果业为主发展为以工矿业为主

③居民数量迅速增加,多从事工矿业和服务业

④交通状况会有明显的改善,内外联系更加便捷

⑤生态环境有可能恶化,植被减少,水源被污染,空气质量下降

| A.①②⑤ | B.①②③ | C.①②③④ | D.①②③④⑤ |

图示区域除了通过铁路、公路等直接向外运输煤炭外,还将煤炭转化为电能输出。下列叙述正确的是

| A.不可以把火电站建在①处 |

| B.可以把火电站建在②处 |

| C.将煤炭转化为电能输出可以减轻交通运输压力 |

| D.将煤炭转化为电能输出可以减轻当地的环境污染 |

经过几十年的开采,图示区域煤炭资源几近枯竭。为促进区域经济的可持续发展,该区域规划产业结构调整,可行的措施有

| A.优化能源基地工业结构,缩短产业链 |

| B.发展新兴工业和第三产业 |

| C.寻找石油、天然气等替代资源 |

| D.提高农业地位,大面积种植水稻 |

近十年来,我国重工业发展迅速,重工业增长值长期占工业增长值的60%以上,尤其是钢铁、汽车、化工等重化工业得到了快速发展。我国能源利用率较低,单位GDP能源消耗远远高于世界平均水平。据此回答问题。目前,我国重化工业加速发展所带来的问题主要有

| A.交通运输压力加大 | B.水土流失、荒漠化严重 |

| C.资源和能源的消耗量大 | D.耕地面积减小,劳动力短缺 |

针对目前我国单位GDP能耗、物耗远远高于世界平均水平现状,需要采取的措施有

| A.加强技术和生产工艺上的革新,提高能源和资源的利用率 |

| B.对紧缺的矿产资源停止开发,加大对储量丰富的资源的开发力度 |

| C.严格限制高能耗工业的发展 |

| D.加大重污染、高能耗企业的劳动力投入 |

新华社消息,我国平均每年有20个天然湖泊消亡。统计表明,湖北省五十年代共有湖泊1052个,有“千湖之省”的美誉,而目前只剩下83个。昔日“八百里洞庭湖”水面缩小四成,由我国第一大淡水湖退居成第二。阅读上述文字,完成第问题。使“八百里洞庭湖”退居成我国第二大淡水湖的主要原因是

①围湖造田②水土流失严重③蒸发和下渗④引水灌溉

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

湖泊环境恶化后,造成“水灾频发”的原因是

| A.湖泊水对河水的补给量减少 | B.湖泊的调蓄功能降低 |

| C.水土流失加剧 | D.水资源减少 |

洞庭湖湿地的重要价值不包括

| A.调蓄洪水 | B.航运 | C.发电 | D.旅游观光 |

20世纪末以来,国家采取哪些措施整治洞庭湖问题并使其面积“变大”

①退耕还林 ②建设“三北”防护林体系工程③跨流域调水④退田还湖

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |