1984年12月,闻名经济学家张五常写道:“中国有十亿人口,八亿以上是农民。假若中国要在20年后有足以炫耀的经济表现,以我个人保守的估计,在这20年间必须要有3、4亿人口从农村迁移到城市。这个大搬迁牵涉的数目等于80个现在广州市的人口。这个迁徙过程中,小市镇会扩大,新城市会出现,而迁徙到现有的大城市里的会近2亿人!读材料,分析并结合所学内容,回答17-18题。材料中,经济学家张五常所分析的农民迁徙过程中,迁徙到现有的大城市里的人口近2亿人,他的说法属于

| A.农村人口向城市集中的过程 | B.农村地域向城市地域转化的过程 |

| C.城市文明向广大农村地域扩散的过程 | D.以上都不对 |

有人认为,假如农民大量进城,会造成城市人口规模过大,带来不可估计的严重后果(比如,贫民窟增多、社会混乱、就业压力增大等等),对此,根据现实和所学内容加以判定

| A.这种说法对,引起社会混乱,造成经济下滑 |

| B.这种说法错误,农民都进了城,有利于经济结构的调整,不会有任何问题 |

| C.这种说法片面,大城市人口规模增长,小城镇建设加快,有利于经济发展 |

| D.这种说法对,农民劳动力素质低,不利于经济的发展 |

读上图沿南北半球分界线所作的地形剖面图,a、b两地的陆地自然带存在显著差异,主要是因为

| A.a受暖洋流的影响,b受寒流的影响 |

| B.a地位盆地地形,b地为高原地形 |

| C.a地获得的太阳辐射少,b地获得的太阳辐射多 |

| D.a受赤道低压的影响,b 终年受信风的控制 |

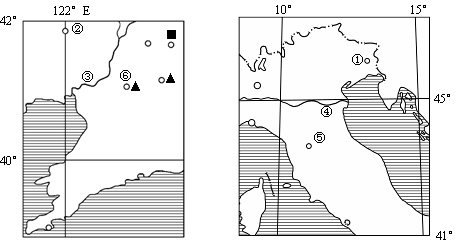

读两区域图,回答下列问题.

9月23日,当城市②日出时,城市①的区时是

| A.9月23日23时 | B.9月22日23时 |

| C.9月23日13时 | D.9月22日22时52分 |

当城市①正午建筑物的影子长度与建筑物高度相同时

| A.太阳直射点正好在赤道 | B.北极点附近出现极昼现象 |

| C.城市②的白昼时间短于黑夜时间 | D.城市①在当地18时前日落 |

关于⑤地区和城市⑥的工业的说法,正确的是

| A.⑤地区工业的资本集中程度低,以轻工业为主 |

| B.城市⑥周围是典型的分散化工业地区 |

| C.⑤地区是以高技术产业为主的新兴工业区 |

| D.城市⑥以廉价劳动力指向性工业为主 |

下图是我国东部某地等高线图,据此回答下列问题。

图中所示河流的流向是()

| A.由西向东再向南 | B.由西北向东南再向西南 |

| C.由南向北再向西 | D.由西南向东南再向西北 |

图中所示范围内居民点的分布特征是()

| A.高原分布多,山地分布少 |

| B.公路和河流两岸分布多,丘陵分布少 |

| C.山谷分布多,沿海分布少 |

| D.河流两岸分布多,公路两岸分布少 |

有关图示地区的叙述,正确的是

| A.冬季寒冷干燥,夏季温和湿润 |

| B.经济作物有棉花、油菜、柑橘 |

| C.紫色土分布,有梅雨和伏旱现象 |

| D.自然带为亚热带常绿硬叶林带 |

下图是沿我国境内某一经线的气候统计表。据图回答下列问题。

图中①区域地形区的名称是

| A.太行山 | B.四川盆地 |

| C.云贵高原 | D.秦岭 |

图中②区域的区域特征是

| A.河流谷地泥沙沉积,形成“黄土地” |

| B.地势低平,多数地区海拔在100m以下 |

| C.温带大陆性季风气候,冬小麦不能越冬 |

| D.年降水量在800mm以上,但冬春季节较干旱 |

当前,①区域生态环境保护最迫切的问题是

| A.盐碱地的治理 | B.生物多样性的保护 |

| C.酸雨的防治 | D.土地荒漠化的治理 |

湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统,具有维护生态安全、保护生物多样性等功能。人们把湿地称为“地球之肾”、天然水库和天然物种库。云南的大山包、拉市海、纳帕海和碧塔海(如图)是我国新增4处国际重要湿地。20世纪80年代初,纳帕海周围山上的原始森林已被砍伐殆尽,为开垦田地、扩大牧地,人们设法排干湖水、降低水位,致使湿地面积不断减少。当年勘察人员仅调查到残存的100余亩沼泽地、数十只黑颈鹤。读图回答下列问题。

图中4℃等温线向北突出,主要是

| A.受太阳辐射的影响 | B.受河流流向的影响 |

| C.受地形地势的影响 | D.受热带季风的影响 |

与图中4处湿地的形成无关的是

| A.海拔高,气温低,蒸发量小 |

| B.地形相对低洼,容易积水 |

| C.植被较好,容易涵养水源 |

| D.都濒临长江,常受到长江洪水的泛滥而积水 |

从保护湿地和发展经济的角度看,不合理的行为有

| A.修筑梯田、固定耕地,解决贫困山区的粮食问题 |

| B.停止挖沙、打坝蓄水、恢复沼泽地 |

| C.利用文化生态优势,发展旅游等绿色产业 |

| D.加大投入,进行改造,建湿地公园 |