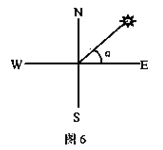

日出时,太阳所在方位与正东方向的夹角称为日出方位角(如图6中的角),当日出方位为东北方时,当日出方位为东南方时,,回答1-2题。

1.如果一年中始终小于等于23°26′,则关于该地的说法正确的是 ( )

A.一年中,该地太阳均正东升起,正西落下

B.一年中,该地昼长最长约13时13分文综

C.该地一定在热带雨林气候区文综

D.该地正午太阳高度最小值为66°34′文综

2.某日,同一半球(南或北半球)的甲、乙两地日出方位角分别是、正确的说法是( )

A.如果则甲的正午太阳高度小于乙文综

B.如果,则甲地此日一定出现极夜现象文综

C.如果则此日甲的昼长比乙长

D.如果,则甲的纬度比乙低文综

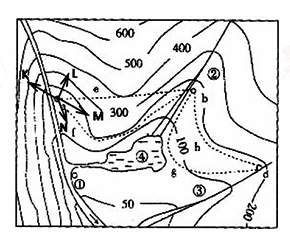

下图为“江南丘陵某地区等高线地形图”,读图回答下列小题。

当该地区普降暴雨时,水位上涨最猛的是

| A.①河 | B.②河 |

| C.③河 | D.④湖 |

若a居民点遭受泥石流威胁,最佳逃生路线是

| A.aK线 | B.aL线 |

| C.aM线 | D.aN线 |

某校学生于台风过后,前往某山区学习,观测溪谷的变化情况。下图为学生实习地区的等高线地形图。据此回答下列小题。

学生在学习中可以得知的是

| A.溪谷的坡度;溪谷的蒸发量 |

| B.溪谷的蒸发量;溪流的水深和流速 |

| C.溪谷的台风降雨量;堆积物粒径大小 |

| D.溪谷的坡度;堆积物粒径大小 |

学生在溪谷的观测点是

| A.甲、乙 | B.甲、丙 |

| C.乙、丁 | D.乙、戊 |

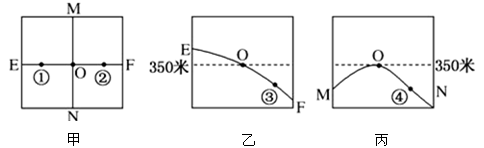

读沿图甲中E~F、M~N所作的地形剖面图乙、丙,据此回答下列小题。

该地的地形是

| A.山峰 | B.山脊 |

| C.山谷 | D.鞍部 |

①地比②地

| A.海拔高,坡度大 | B.海拔高,坡度小 |

| C.海拔低,坡度大 | D.海拔低,坡度小 |

③地位于④地的

| A.东北方向 | B.东南方向 |

| C.西北方向 | D.西南方向 |

读图,回答下列小题。

甲、乙、丙、丁四地最可能形成瀑布的是

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

下列两地间能够开凿渠道自流引水的是

| A.从乙引水到丙 |

| B.从丁引水到乙 |

| C.从戊引水到甲 |

| D.从丁引水到戊 |

某校学生绘制的该地区由陆到海的地形剖面图中,地形起伏不明显。为了突出图中的地形起伏,绘图时应采用的做法是

| A.比例尺不变,适当扩大图幅 |

| B.水平比例尺不变,适当扩大垂直比例尺 |

| C.比例尺不变,适当缩小图幅 |

| D.垂直比例尺不变,适当扩大水平比例尺 |