制度创新、政策调整与社会发展息息相关。阅读材料,结合所学回答问题。

(明清时期)商业性农业的发展增加了全国各地区的商业联系,许多重要商品的贸易,已不再局限于地方局部范围内的狭小市场,而是被入途贩运到很远的地方销售,乃至行销全国。大额交易通用白银,政府财政也以白银为计算单位。在商业资本日益膨胀的趋势中,逐渐形成了具有地方特色的商人集团。

但他们(商人集团)往往又带有地主、高利贷者的身份,其相当一部分资本转向购买土地、放高利贷或交结官府谋求特权保护,并未投入大规模的商品生产。

——张帆《中国古代简史》

(1)依据材料概括明清时期商业繁荣的表现,结合所学知识分析商人资本“并未投入大规模的商品生产”的原因。

(17世纪后期)法国正处在君主专制的鼎盛时期;俄国的彼得大帝还在南征北战,建立专制帝国;德国和意大利则四分五裂,人民正期待着强有力的王者出现……但是英国,这个地处边缘的小国,却剧历史性的转变中抢占了先机,已经率先到达现代文明的入口处,即将一步步稳健地走向世界的中心。,在下两个世纪里,它将傲视全球。

——《大国的崛起》

(2)从生产力发展的角度看,材料中“历史性的转变”应该是从 社会转向 社会,结合史实从政治、思想、科技三方面概括英国“率先到达现代文明的入口处”的表现。

在陕甘宁边区,关于地主和农民的关系,主要采取了这样一些办法:凡地主土地在苏维埃时代(泛指国共对峙时期)未被没收的,不再没收,土地所有权仍属地主。已被没收土地房屋的地主,回到边区,{由政府分给与农民相同的一份土地房屋,并享有公民权。地主出租土地给农民,只要地租不苛刻,政府不加任何干涉。这些办法实行后,许多地主、富农、资本家陆续返回边区。……在晋西北,行政公署于1940年4月颁布了减租减息条例。

——魏宏运主编《中国现代史稿》(下)

(3)依据材料比较“苏维埃时代”与“陕甘宁边区”时期共产党政策的变化,并结合所学知识说明其历史作用。

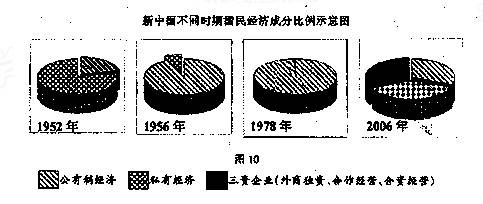

社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

(4)依据材料概括新中国成立后经济体制的两次根本性变化,结合所学分别指出促成变化的主要原因。

2007年3月25日,欧盟27国领导人云集柏林,共庆欧盟五十周年,并联合签署了《柏林宣言》。欧盟各国为和平、发展、合作所作的努力,符合世界发展的潮流。

阅读下列材料,回答问题:

材料一:要使欧洲国家统一起来,必须结束长达百年之久法德之间的冲突……把法德的全部煤钢生产置于一个其他欧洲国家都可参加的高级联营机构的管制之下……这样结合起来的联营生产意味着将来在法德之间发生战争是不可能的,而且在物质上也不再可能。

——《舒曼计划》(1950年5月9日)

材料二:“谋求欧洲统一有相当远的历史渊源。经过两次世界大战后的欧洲,已经没有了昔日称雄于世界的威风。……欧洲的统一不会在一夜之间实现,也不会仅仅靠一项计划来完成。……建立共同的经济制度所依赖的那种利益之间的融合……可以成为一种催化剂,促使因粗暴的分割而长期敌对的国家,相互形成一个更大和更牢固的社会。”

——摘自《欧洲一体化理论与历史文献选读》

材料三:欧美主要国家国内生产总值指数表(1913年指数为100)

材料四:西欧……是美国非常强有力的竞争对手。……他们正在与我们竞争。在经济领导的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈。……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到过的那种挑战。

——1971年美国总统尼克松的一次演说

(1)《舒曼计划》认为欧洲要实现联合的关键因素是什么?简述理由,

(2)材料二指出,“欧洲的统一不会在一夜之间实现,也不会仅仅靠一项计划来完成”,欧洲通过哪些具体进程来实现联合的?

(3)结合材料四、五,谈谈为什么“美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到过的那种挑战”?(2分)

(4)欧洲的联合是一个复杂的历史现象,也产生了深刻的影响。试评述欧洲联合的影响。

阅读下列材料,回答问题:

英国诗人艾尔弗雷德·丁尼生(1809—1892)曾于1842年写过一首预言诗:《洛克斯利田庄》,以下是这首诗的部分诗句:

因为我曾对未来作过考察,凭人的眼睛极力远眺,

见到世界的远景,见到将会出现的种种神奇精妙;

看到天空里贸易不断,神异玄妙的航队来往频频,

驾紫色暮霭的飞行者纷纷降落,带来昂贵的货品;

我听到天上充满了呐喊,而交战各国的空中舰队在蓝天的中央厮杀,

降下了一阵令人惊怖的露水;

同时,在遍及全世界的暖暖南风劲吹的飒飒声中,

在雷电的轰鸣声中,各个民族的军旗只顾往前冲;

直到战鼓不再咚咚地敲得人心惊肉跳,

直到战旗在全人类的议会里卷起,在全世界的联邦里卷起。

(1)用20世纪上半个世纪的史实解释诗中划线部分所描写的“种种神奇精妙”。

(2)在20世纪,“全人类的议会”或“全世界的联邦”是怎样建立的?

下面三张图片反映了天安门见证的中国历史巨大变迁。请配上解说词。

阅读下列材料,回答问题:

那次的战争(注:发生于1840—1842年)我们称之为鸦片战争,英国人则称之为通商战争,两方面都有理由。关于鸦片问题,我方力图禁绝,英方则希望维持现状:我攻彼守。关于通商问题,英方力图获得更大的机会与自由,我方则强硬要维持原状:彼攻我守。就世界大势论,那次的战争是不能避免的。

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)“那次的战争我们称之为鸦片战争,英国人则称之为通商战争,两方面都有理由。”分别说明你对“两方面理由”的理解。

(2)为什么说“就世界大势论,那次的战争是不能避免的”?

(3)你如何看待这次战争的实质,简述理由。

古代中国的儒学:

材料一:孔子说:君使臣以礼,臣事君以忠。孟子则进一步说:君视臣如草芥,臣视君如寇雠。杀掉昏主暴君,孟子甚至认为不是弑君,而是“诛独夫”。

——汪丁丁《简论王元化先生自由主义思想的复杂性》

材料二:董仲舒……一生最大的努力,是将先秦的各种不同学派糅合成一个相当庞大的学术系统,所有的先秦学术在他手上成为一个综合体。

——许倬云《从历史看时代转移》

材料三:宋朝正巧是要对儒家经典重新作出诠释的时候。……研究儒家的力量才称得上真正成熟……

——许倬云《从历史看时代转移》

(1)材料一反映出孔子和孟子所强调的君臣关系具有怎样的特征?

(2)运用所学知识说明材料二中的“学术系统”有何主要特征?

(3)为材料三中的“真正成熟”说明理由?

(4)依次陈述以上三个时期儒学变化与时代背景之间的关系。