图1是四个地区自然地理景观示意图。读图1,完成第1~3题。

图中所示地理景观所在地的气候特征是

| A.甲——全年高温,降水多 | B.乙——夏季炎热,冬季寒冷,降水少 |

| C.丙——全年酷寒,降水多 | D.丁——全年高温,分干湿两季 |

图中所示地理景观

| A.甲→丙变化的主要影响因素是水分 |

| B.甲→丙的变化与低纬高山从山麓到山顶的变化相近 |

| C.乙→丁变化的主要影响因素是热量 |

| D.乙→丁的变化与亚欧大陆从西岸到东岸的变化一致 |

与图中丁处自然景观的形成天系密切的是

| A.全年高温的气候 | B.深居内陆的地理位置 |

| C.流经沿岸的暖流 | D.强烈的流水侵蚀作用 |

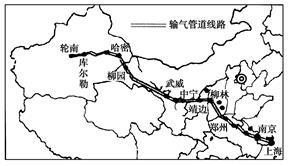

读我国西气东输工程示意图(如下图),完成各题。

“西气东输”工程最有利于解决我国哪项资源问题( )

| A.水资源紧张 | B.资源浪费严重 |

| C.自然资源分布与生产力分布不协调 | D.木材短缺 |

我国西气东输工程途经地区属于我国能源最大输出省(市)的是( )

| A.上海市 | B.山西省 | C.陕西省 | D.青海省 |

读我国四大重点工程线路示意图,回答各题。

图中的四大重点工程中,沿线气候变化最大的是( )

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

图中的四大重点工程中,位于同一地形区的是( )

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

图中①工程的建设,克服的主要困难是( )

| A.风沙、泥石流 | B.泥石流、冻土 |

| C.冻土、缺氧 | D.缺氧、风沙 |

影响我国可持续发展的最大障碍是长期存在的资源短缺

近年来,珠江三角洲地区的产业开始向周边地区转移,这种转移对珠江三角洲地区发展的影响是

| A.促进珠江三角洲地区劳动密集型工业的发展 |

| B.有利于发挥珠江三角洲能源丰富的优势 |

| C.有利于发挥珠江三角洲资源丰富的优势 |

| D.为珠江三角洲地区工业化发展提供契机 |

2009年10月17日,马尔代夫总统在水下6米召开了世界首次“水下内阁会议”,他们头戴水下呼吸器,在塑料板上签署一份“SOS”文件,泡沫从面罩上汩汩而出。回答下列各题。

该会议凸显了低地岛国面临的重大环境问题是:

| A.运动与健康 | B.人口过多 |

| C.住房紧张 | D.全球变暖 |

解决这个问题,需要世界所有国家

| A.加强健康教育 | B.减少温室气体排放 |

| C.减少城市热岛效应 | D.控制人口增长 |

解决该问题可采取的措施有:

①植树造林 ②使用天然气 ③加强国际合作 ④提高能源利用率

| A.①② | B.②③ | C.①②③ | D.①③④ |