十九世纪末,美国工业总产值跃居世界第一位,随着经济实力的增强,积极参与国际事务,争夺世界霸权。阅读下列材料,完成以下问题:

材料一:柏林,1917年1月19日,德国外交大臣给德国驻墨西哥大使的密令:2月 初我们将实施无限制潜水艇战。尽管如此,我们仍希望美国保持中立。如果这个计划不成功。我们将在下列基础上与墨西哥结成同盟:我们将一起发动战争并一起走向和平……相信墨西哥一直想收复在新墨西哥州、得克萨斯州、亚利桑那州的领土……绝不容情的潜水艇战争将迫使美国在几个月内投降。

初我们将实施无限制潜水艇战。尽管如此,我们仍希望美国保持中立。如果这个计划不成功。我们将在下列基础上与墨西哥结成同盟:我们将一起发动战争并一起走向和平……相信墨西哥一直想收复在新墨西哥州、得克萨斯州、亚利桑那州的领土……绝不容情的潜水艇战争将迫使美国在几个月内投降。

(1)根据材料一概括指出美国于1917年卷入战争的原因。

材料二:在1921年到1922年的华盛顿会议上,美国与英国采取一致步骤,用斡旋的方式促成中日两国关于山东纠纷的解决。……

在华盛顿会议中,日本与中国的代表会同英国与美国的观察者曾考虑这个问题。这些直接谈判的结果,中日两国于1922年2月4日签订一个条约。规定山东的全部主权交还给中国,胶济铁路由中国向日本银行家借款赎回,借款为期十五年,……

——(美)《美国与中国的关系(白皮书)》

(2)据材料二及所学知识简要说明山东问题最后得以解决的原因。

材料三:

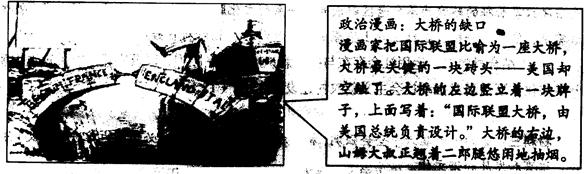

(3)材料三提供了哪些历史信息?结合所学知识你认为美国的“空缺”产生了什么影响?

材料四:美国政府请求日本政府实践其业已声明关于门户开放及不干涉美霸权利之保证,采取迅速有效措施:

(一)停止日本在中国占领区内强制施行的有歧视性的外汇管制与他种措施。这种措施之施行,直接或间接地歧视了美国贸易和企业;

(二)停止任何剥夺美国人民在华从事任何合法贸易或工业之权利的独占或优先制度,……[

(三)停止在华的日本当局对于美国财产及他种权利的干扰,……

——(美)《美国与中国的关系(白皮书)》(1938年l0月6日)

(4)根据材料四回答:日本全面侵华战争爆发后,美国对日政策的特点 。

。

(5)结合上述材料归纳一战前后美国对欧洲和远东(亚太地区)外交政策的演变及原因。

《城市之羞》是“黑幕揭发运动”中一部极有影响力的作品,其作者是被誉为“耙粪”英雄的林肯·斯蒂芬斯,1901年他受邀担任《麦克卢尔》总编辑,在1902~1903年间,实地调查了圣路易、明尼阿波利斯、匹兹堡、费城、芝加哥和纽约等地的政治状况,残酷的现实触痛了一个新闻工作者的良知和社会责任感,他连续在《麦克卢尔》发表的六篇文章,这一系列文章在1904年汇总,以《城市之羞》为名结集出版。《城市之羞》把矛头直接指向政治腐败,对政党党魁和企业主勾结控制政府、行贿受贿、践踏民主、甚至有组织犯罪等现象予以曝光。文章材料丰富详实,而且“指名道姓、写出具体日期、贿赂的金额、讨价还价和最后分赃的数额等”,其主要目的是为了“呼唤公民自身,拯救道德沦丧”,“为自治而斗争”。这部作品在社会上引起强烈反响,推动了美国城市的政治改革和市政改革。

请回答:

(1)根据材料指出《城市之羞》对哪些政治腐败现象予以曝光?(9分)

(2)《城市之羞》是“黑幕揭发运动”中一部极有影响力的作品,“黑幕揭发运动”有何影响?(9分)

材料一 一、兹以御誓文(即明治天皇颁布的《五条誓文》)为目标,制定国是,建立制度法规……

二、天下权力,总归于太政官(即中央政府,非指官职),以除政令分歧之弊……

四、亲王、公卿、诸侯之外,他人不得升为一等官职,此所以尊皇室、敬大臣也……

十一、各府、各藩、各县所颁政令亦应以御誓文为原则……

——1868年日本明治政府颁布的《维新政体书》

材料二 第一条 大日本帝国由万世一系之天皇统治……

第五条 天皇在帝国议会协赞下,行使立法权……

第八条 天皇……在帝国议会闭会时,得发布代替法律之敕令,此项敕令须于下次会期在帝国议会提出,若议会不承认时,政府须公布将来失其效力……

第十九条 日本臣民适合法律命令所规定之资格者,均得被任为文武官及就其他公务。

——1889年颁布的《大日本帝国宪法》

请回答:

(1)据材料一所述,在国家权力的掌握上比幕府统治时期有何变化?(3分)

(2)将材料二与材料一相比,指出日本在政体上有什么变化?表现在哪里?(7分)

(3)在任用官员上,材料二的规定较之材料一有何不同?分别指出它们依据的原则。(8分)

阅读材料:材料 第二次世界大战期间,英国首相丘吉尔对美国总统罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。而另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事得与我的内阁商量并得到内阁的支持。”

请回答:

(1)丘吉尔的一席话反映了美国政体的哪些特征?(9分)

(2)试分析英、美政体有哪些不同之处。(9分)

材料一 由于贸易、传教士和殖民者的工作,南北美洲迅速被打上欧洲附庸的烙印。……在英国、西班牙和葡萄牙的殖民地,采矿业和种植农业的发展使对劳动力的需求大量增加……这个问题16世纪时由于非洲黑人的输入而得到解决。——伯恩斯《世界文明史》

材料二 “(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。”“资产阶级运用工业革命造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。”……“(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界……对经济全球化进程起了不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等《世界文明史简编》

材料三 全球招工大厅是有史以来最大的劳工买方市场。它使美国的挣工资者与全世界成百万的工人直接竞争生产工作职位。——胡成国《全球化中的美国对外经济战略》

请回答:

(1)根据材料一、二,指出推动全球化的媒介有哪些。(3分)

(2)在反对全球化的问题上,材料三的视角是什么?其出发点是什么?中国政府为什么要积极争取加入世界贸易组织? (3分)

(3)根据材料和所学知识,列举当今经济全球化的利与弊。(4分)

材料一 1992年2月上旬,欧共体12国在马斯特里赫特市举行的首脑会议上通过了《马斯特里赫特条约》,决定在12国范围内实现经济货币联盟和政治联盟,即建立欧洲联盟。

材料二 1992年,美国、加拿大、墨西哥三国政府首脑签署了《北美自由贸易协定》,从而形成了拥有6亿人口,年平均总产值约6万亿美元的北美自由贸易区。

材料三 1991年,中国、中国台北和中国香港地区加入亚太经合组织,标志着这个地区经济合作的进一步加强。

请回答:

(1)材料一、二、三说明了什么?(6分)

(2)从材料三中可以看出中国加入亚太经合组织对亚太经济有何影响?(4分)