阅读下列材料,回答问题。

材料一 社会主义现代化建设从这里拉开序幕;党在社会主义初级阶段的基本路线从这里开始形成;社会主义在遭受严重挫折之后开始在这里重新焕发生机。

(1)材料一反映了哪一重大历史事件?它做出了哪些决策使中国经济“重新焕发生机”?

材料二

图一 1978年安徽省小岗 图二1983年重庆开始 图三 中国对外开放格局

生产队签订的全国第一份 经济试点的报道 示意图

承包责任书

材料三 到21世纪初,在我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。

(2)材料二、三反映了我国为搞活经济而采取了哪些重大举措?

材料四 中国部分年份经济发展指标简表

| |

国内生产总值(亿元) |

城镇人口 (亿) |

上网用户总教 (万) |

恩格尔系数 (%) |

| 1978年 |

3624.1 |

1.7 |

|

57.5 |

| 2001年 |

95933 |

4.56 |

6800 |

41.9 |

注:恩格尔系数是指食品指出占家庭总指出的比重,它能够说明(反映)家庭生活活水平的程度。

(3)材料四反映了中国社会发生哪些重大变化?(4分)

(10分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响而不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制定了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、曩、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。

阅读图文材料,完成下列要求。

材料一大约公元前5000年,印度河流域开始了棉花种植。棉花种植技术传入中国后,自汉至唐,只在今新疆、西南部分地区有零星种植。南宋末,长江流域植棉渐广。元初,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹。”黄道婆在松江传授学自南海的技术,改良织机,使这里迅速成为棉纺织中心,“松江棉布,衣被天下”。元明时,各种农书都积极推广植棉和棉纺织技术。棉花种植迅速发展并超过桑麻,棉花成为我国纺织业的主要原料。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

根据材料一并结合所学知识,概括指出元明时期棉花成为中国纺织业原料的主要原因。

对同一史实,不同史料有不同反映,阅读材料,回答问题。

材料一:自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,避锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料二: (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

(1)中国古代小农经济的特征是什么?材料一和材料二反映的近代农村经济结构状况如何?

(2)综合两则材料可以推知中国近代经济发展的何种特点?

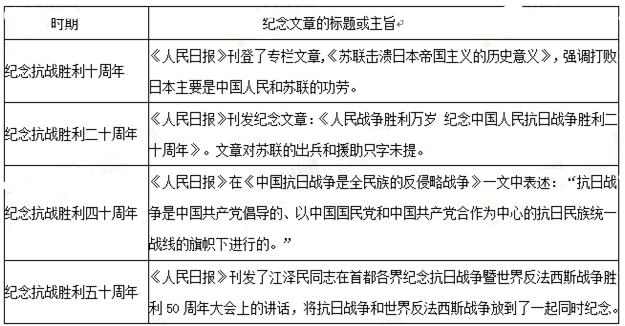

阅读下列材料,回答问题。

(1)在抗战胜利原因的分析上,材料中纪念抗战胜利二十周年与十周年时期的文章相比,有何变化?分析变化的原因。

(2)在抗战胜利原因的分析上,材料中纪念抗战胜利四十周年与表中的前两个时期的文章相比,更突出了哪些方面的内容?产生不同的原因是什么?

(3)五十周年的纪念讲话,又增加了什么新视角?结合上述材料内容,请你较为全面、客观的表述抗日战争的性质。

(4)上述材料说明,在研究、评价历史的过程中,可能会受到哪些因素的影响?

历史上,中俄两国选择了不同的革命道路。

阅读材料,回答问题。

材料一在列宁登上历史舞台之前,俄国曾经出现过许多共产主义小组。其中,一个名叫维拉•扎苏里奇的女共产主义者给马克思写了一封信,在信中她问道:马克思提出的与大工业、工人阶级紧密联系的社会主义,是否可以在俄罗斯实现?马克思回答说,应该首先在欧洲发达国家实现。

——《大国崛起》

材料二……根据列宁的观点,社会主义革命不仅能够在具有阶级觉悟的无产阶级的高度发达的资本主义国家爆发;它也可以在一个不很发达国家(俄国)开始,然后再影响其他国家,最终在全世界得以传播。

——(美)曼弗雷德•马伊《一口气读完世界历史》

材料三

请回答:

(1)比较材料一和材料二,说明列宁和马克思的主张的不同

(2)根据材料三结合所学知识指出,中国革命与俄国革命道路各有什么特点?

(3)谈谈你对中俄两国选择不同革命道路的认识。