当地时间2004年10月23日17时56分左右发生里氏6.8级地震,地震至少造成21人死亡,2000人受伤,591栋住宅受到不同程度的损坏。2005年10月8日8时52分,一场里氏7.6级的强烈地震袭击了南亚次大陆的城市和村庄,造成8万多人死亡,250万人无家可归,地震的震中位于巴基斯坦首都伊斯兰堡以东约95公里,震源距地表约10公里。据此回答:关于此次地震,下列说法正确的是:

A.不属于自然灾害 B.属于孕灾环境 C.属于致灾因子 D不属于自然异变材料中两次地震造成的人员伤亡数不同,最不可能的原因是:

| A.致灾因子强度不同 | B.人口密度不同 | C.抗灾救灾投入不同 | D.太阳高度不同 |

在此次地震中不易受损害的人群是:

| A.妇女、老人 | B.青少年、儿童 | C.残障人 | D.青壮年男性 |

2005年南亚大地震造成8万多人死亡,成为南亚史上死亡人数最多的灾难之一。主要自然原因是:

| A.震中位于人口稠密区 | B.震源浅 | C.震源深 | D.发生在晚上无法躲避 |

该图为大气受热过程示意图,读图完成问题。

图中A、C、D分别代表的是

A.大气逆辐射、太阳辐射、地面长波辐射

B.地面长波辐射、太阳辐射、大气逆辐射

C.太阳辐射、大气逆辐射、地面长波辐射

D.太阳辐射、地面长波辐射、大气逆辐射一般阴天比晴天的气温日较差小,原因是

| A.阴天云量多,可以大量的吸收地面的长波辐射 |

| B.阴天云量多,白天对太阳辐射削弱的多,晚上大气逆辐射强 |

| C.晴天空气比较稀薄,白天大气吸收的太阳辐射少温度低 |

| D.晴天空气比较稀薄,大气逆辐射比较强白天温度就比较高,晚上散失的多 |

读图完成问题。

图中代表地壳的是

A.① B.①② C.②③ D①②③如果图中海上发生地震,海面轮船上的人感觉到

| A.先上下.颠簸,后左右摇晃 |

| B.先左右摇晃,后上下颠簸 |

| C.上下颠簸 |

| D.左右摇晃 |

环球网军事频道国际军情中心1月6日报道,美国海军卡尔文森号航空母舰2011年1月1日在太平洋上经过日界线(也就是大家熟知的“国际日期变更线”,是地球表面180。经线附近的一条假想线,也叫做国际日界线,简称日界线)时,船员通过放烟花庆祝新的一年的到来。据此完成问题。关于日界线的叙述,正确的是

| A.日界线的东侧是东十二区,西侧是西十二区 |

| B.东侧是东经度,西侧是西经度 |

| C.东侧时区日期比西侧时区晚一天 |

| D.日界线两侧日期相差一夭,时间相差一个小时 |

9月23日6时整,某地(45°N,45°E)正好日出,此时一艘轮船航行在太平洋上向西正好穿过日界线(但未出12区),这时轮船所在地的区时是

| A.9月22日15时 | B.9月22日21时 |

| C.9月23日1 5时 | D.9月23日16时 |

读地球公转二分二至示意图,据此完成问题。

关于图中地球公转速度的叙述,正确的是

| A.A处公转速度较快,因为距离近日点较近 |

| B.A处公转速度较快,因为距离远日点较近 |

| C.C处公转速度较快,因为距离近日点较近 |

| D.C处公转速度较快,因为距离远日点较近 |

关于地球公转的叙述,正确的是

| A.地球的公转轨道和地轴的夹角是23°26' |

| B.地球的公转方向是自东向西 |

| C.地球公转的真正周期是一个回归年365天5时48分46秒 |

| D.地球公转时地轴北端始终指向北极星附近 |

2012年4月13日,朝鲜在西北部东仓里新建的“西海卫星发射场”高约50米的大型发射台发射了人造卫星(导弹),但卫星在发射升空数分钟内即发生爆炸。朝鲜随后宣布,今后仍将以“宇宙开发”为目标发射地球同步卫星。据此完成问题。地球同步卫星和地球表面对应的点相比

| A.角速度和线速度相同 |

| B.角速度和线速度都不同 |

| C.角速度相同,线速度不同 |

| D.角速度不同,线速度相同 |

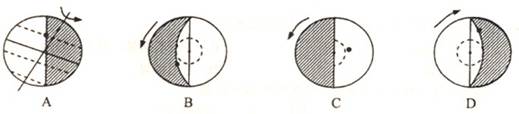

下列各图中的点代表四颗同步卫星对应地面所处的昼夜情况(阴影代表黑夜),现在哪个对应地区正进入昼