(11分) 2008—2009的岁末年初,中东地区再次成为世界的焦点,巴以冲突不断激化。加沙局面进一步恶化,巴以冲突开始升级、转化。“第六次中东战争”的威胁成为国际关系面临的敏感话题。

材料一:19世纪末,犹太人兴起了“犹太复国运动”,要在巴勒斯坦重建犹太国家,得到英美大力支持。英国对该地区采取“分而治之”政策。一方面允许阿拉伯人单独建国,另一方面又支持犹太人在巴勒斯坦复国。1917年11月,英国外交大臣贝尔福发出“贝尔福宣言”,声称英国政府“赞成在巴勒斯坦为犹太人建立一个民族之家,并为达到目的尽最大的努力”。1947年,联合国通过了巴勒斯坦分治决议,在巴勒斯坦地区建立独立的阿拉伯国和犹太国。1948年5月,以色列国成立。

(1)联系所学知识分析以色列国之所以在巴勒斯坦地区建国的原因。

材料三:中东和平进程的启动与发展

| 1948年5月4日 |

以色列宣布建国 |

| 1948年5月15日 |

第一次中东战争爆发 |

| 1956年10月29日 |

第二次中东战争爆发 |

| 1967年6月5日 |

第三次中东战争爆发 |

| 1973年10月6日 |

第四次中东战争爆发 |

| 1978年 |

埃以签署了《戴维营协议》,实现了双方的和平 |

| 1982年6月—9月 |

第五次中东战争 |

| 80年代 |

阿以双方同意“以土地换和平”的原则,中东和平进程正式启动 |

| 1993年 |

巴以签署《关于在被占领土上巴勒斯坦临时自治政府安排的原则宣言》,以色列生存权得以承认 |

| 1994年 |

拉宾、佩雷斯和阿拉法特获得诺贝尔和平奖 |

| 1995年11月4日 |

犹太极端分子阿米尔刺杀了时任以色列总理拉宾 |

| 2003年 |

美国、欧盟、联合国和俄罗斯公布了中东和平“路线图” |

| 2005年 |

以巴宣布停火,以将其军队、定居者在占领加沙地带38年后撤离 |

| 2007年11月28日 |

以巴代表在白宫举行和平谈判。由此,巴以和谈在中断了7年之后重新开始。达成了《共同谅解文件》 |

| 2008年12月27日 |

以色列军队的战斗机和直升机对加沙地区的目标实施了空袭 |

| 2009年1月3日 |

以色列向加沙地带发动地面进攻 |

(2)“五次中东战争”反映了中东地区存在着哪些主要国际矛盾?结合所学知识,思考是什么原因导致中东地区成为“多事之地”的?

(3)简要概括“中东和平进程的启动与进展”所体现的“中东和平之路”的主要特征。

阅读材料,回答下列问题。

材料研究中国在20世纪30年代的国际事务,必须从1929 年爆发的世界经济危机入手。这次危机主要殃及先进工业国家……中国贸易从来没有超出国际贸易总额的一个很小份额,而外国在中国的投资,与在日本或在欧洲国家相比,是微不足道的。……作为一个以白银作为法定货币经济的国家,中国起初没有受到工业国家间危机的影响。……当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。外贸量在1929—1930 年之间保持稳定,而在1930—1931 年之间则增长20%以上,1929 年,新的关税税则生效——这是国民政府采取断然外交政策的产物——海关税收增加了一倍多。此外,1930年后改以黄金代替白银征收进口税,使政府从国际市场银价波动的影响中解救出来。……在工业国家正经历严峻的苦难时,上述种种导致了相对的稳定感……。

……按日本改革派——陆军军官、右翼反对派、某些知识分子以及通常对领导不满的人——的观点,……如果日本要继续作为一个能生存下去的国家,唯一可行的解决办法似乎就是大胆地将中国置于日本的彻底控制之下。……这一过程开始于19 世纪末,而日本的几代人逐渐认为这种控制是必要的。然而这种支配势力有许多因素。一个是军事和战略的,与日本的实力与其他强国实力的对比有关。他们认为中国之所以重要,并不在于它自己有权利成为一个军事强国,而在于它可能成为日本面临的潜在敌人,特别是俄国的一个基地。第二个是地理和经济的,反映了一个缺乏自然资源和完全依赖外贸的国家的生存条件。很简单,中国曾经是大豆、铁、棉花和其他货物的主要供应者,同时还是占日本出口总量1/5 到1/4 的市场。第三个因素更多是心理和文化的。日本人认为,作为一个曾成功地进行自我变革来领导其邻国,特别是中国,走向类似的变革道路。最后,也许比上述因素更为重要,是国内因素:以这样的方式来理解国内与国外事务之间的联系,要求强硬的外交政策只不过是重新调整国内社会和政治优先事项的运动的反映。……

——材料摘自《剑桥中华民国史》(下册)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出中国在世界经济危机出现时拥有相对稳定感的原因。

(2)依据材料并结合所学知识,评价日本改革派解决危机的办法。

党的十八大要求建设节约型社会,实现可持续发展。那么树立正确的理财观,对大到国家小到家庭个人来说显得至关重要。

材料一王安石日:“夸所以未举事者,凡以财不足故。故臣以理财为方夸先急务。未暇理财而先举事,则事难济。臣固尝论天下事如弃棋,以下子先后当否为胜。又论理财以农事为急;农以去疾苦、抑兼并、便趣农为急。”

——摘编自[宋]李焘《续资治通鉴长编》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括王安石“去疾苦、抑兼并、便趣农为急”主张所要调节的矛盾及对应的变法措施。(6分)

材料二 “善理财者,民不加赋而国用足”

——王安石

(2)依据材料二并结合所学知识概括王安石变法的目的和特点。

材料三自海通以后,西学东渐,变法维新之说,日腾播于士大夫之口,安石之新法,遂为时论所推重,较之前此称誉安石,如陆象山、颜习斋辈,殆又过之。惟是安石锐意欲行之新法,所为权制兼并,均济贫乏者果与现代之社会政策相吻合乎?

——《王安石政略》序

(3)材料三中“安石之新法,遂为时论所推重”的原因。试简析其理财措施与现在社会的哪些政策和现象相吻合?

阅读下列材料

材料一在《伯罗奔尼撒战争史》中,修昔底德借尼西阿斯(古雅典将军)说出了这样一句话:“男人就是城邦。”

——马克壵《世界文明史》

(1)结合所学知识,解读材料一中“男人就是城邦”的内涵。

材料二1832年,英国选民从人口总数的大约2%增加到3.3%,但工人阶级被排斥在外。1836年后,工人阶级为争取选举权掀起了宪章运动。1866年后,英国通过两次议会改革,至1885年基本实现了成年男子普选权。第一次世界大战前,妇女为争取选举权展开了斗争。第二次世界大战前夕,英国已实现全民普选。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

(2)依据材料二,指出近代英国选举权的变化经历了哪几个阶段?

材料三 自1953年以来,全国人民代表大会及各级人民代表大会选举法,对于各省、自治区、直辖市应选全国人民代表大会代表的名额,均按照农村每一代表所代表的人口数四倍于城市每一代表的人口数的原则分配。

——根据1953-2009年我国实行的人民代表大会选举法

材料四第十六条 全国人民代表大会名额,由全国人民代表大会常务委员会根据各省、自治区、直辖市的人口数,按照每一代表所代表的城乡人口数相同的原则,以及保证各地区、各民族、各方面都有适当数量代表的要求进行分配。

——摘自2010年十一届全国人大第三次会议关于修改选举法的决定

(3)依据材料三、四,指出我国农村地区在全国人大代表中所占比例的变化,并结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

材料五为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律。

(4)材料五体现了怎样的的思想?以社会主义现代化建设新时期的具体史实说明我国是如何实践这一思想的。

建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的“一带一路”构想,已经成为当下中国外交战略和中国国家战略。阅读下列材料,回答问题:

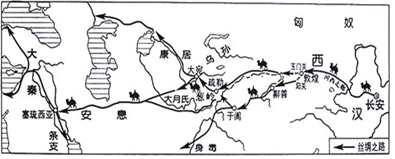

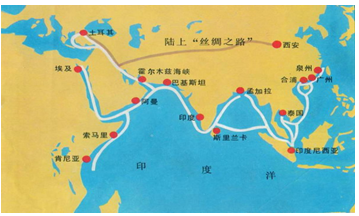

材料一汉代丝绸之路与宋代丝绸之路

(汉代)

(宋代)

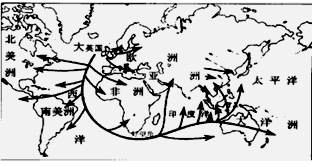

材料二新航路开辟图

(1)根据材料并结合所学分析宋代丝绸之路比汉朝有了哪些新发展?分析宋代海上丝路繁荣的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学,从背景与影响两个角度分析新航路与中国丝路的不同。

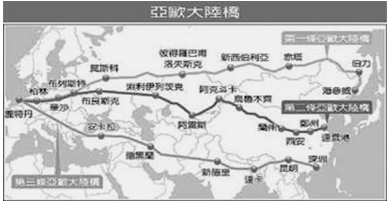

材料三亚欧大陆桥

(3)综合以上材料和问题,结合当今经济发展趋势,谈谈你对丝绸之路的认识。

阅读下列材料,回答问题。

材料一李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内,人的廉洁和诚信,也只能长为灌木,不能形成丛林。

——黄仁宇《万历十五年》

(1)依据材料一并结合所学知识,简要分析在李贽的时代“无法孕育类似宗教改革或者文艺复兴的新生命”的原因。

材料二日本学者福泽渝吉在《文明论概略》中就社会转型的问题说:汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看似容易,实则不通。

——摘编自福泽渝吉《文明论概略》

(2)结合所学知识,以欧洲和中国近代化发展历程为例来说明材料二中的观点。