世博会留下了人类在文明与科学之旅中的许多辉煌,现代社会的不少概念和活动方式都是从世博会开始或从世博会中得到启发而形成的。某校高三(1)班同学开展了“走进世博”的综合探究活动,让我们一起参与其中。

看文化

世博的精彩就在于世博是一个展现文化多样性的最好场所。在班级讨论会上,有的同学提到去看:墨西哥馆展示的“身披羽毛人物版画”的玛雅文化、法国馆展示的“青铜时代”的罗丹雕塑、非洲联合馆展示的“非洲权杖”、丹麦馆展示的“小美人鱼像”……

有的同学提出去看:意大利馆展示的中国“福”字、挪威馆展示的的中国竹子,墨西哥馆展示的中国风筝,波兰馆展示的中国剪纸,瑞士馆展示的中国阴阳理念设计图案……

(1)世博的精彩启示我们应如何看待文化的多样性?

品主题

上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”,这是世博会历史上第一次以城市为主题的世博会。在班级讨论会上,有的同学谈到:世博园区巧借中国古代园林设计理念,利用自然风组建风道,减少空调的使用;传统中式建筑斗拱式样的中国国家馆,能耗可降低25%以上;挪威馆由15棵形态各异的“树”支撑,让人呼吸到来自挪威森林的清新空气;“柳条编织的篮子”装进西班牙人对于“绿色建筑”的奇思妙想,最大限度地利用了太阳能……

有的同学还谈到:本届世博会展示了令人目不暇接的新产品、新技术。如,会呼吸的房子、能开上阳台的小汽车、演奏小提琴的机器人、剩饭剩菜能发电……

(2)结合上述材料,运用《经济生活》知识,品味城市应如何让人们生活得更美好?

树形象

世博会的召开提升了中国的国际形象,而一个国家形象的塑造更需要全体社会成员的努力。在班级讨论会上,同学们一致倡议:一定要“告别陋习,提升素质”,“告别高碳,低碳生活”、“告别幻想,面对现实”、“注重细节,从自做起”……

(3)结合上述材料,从哲学角度为塑造国家形象,拿出你的个人行动方案。(限2OO字以内)

材料一 2006-2011年某市城乡居民恩格尔系数变化情况

| 2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

| 城镇居民恩格尔系数(%) |

37.7 |

36.7 |

35.8 |

35.3 |

35.1 |

34.8 |

| 农村居民恩格尔系数(%0 |

45.6 |

45.5 |

43.0 |

42.5 |

42.0 |

41.7 |

注;一般说来,恩格尔系数高于60%就认为是贫困;60%-50%之间是勉强度日,我们叫温饱;50%-40%就认为是小康;40%-20%就认为是富裕。

(1)图表(含注)反映了什么经济现象?

材料二该市GDP(国内生产总值)六年来持续上涨,居民收入连年增加,居民生活消费品价格在当地政府的有效调控下保持了基本稳定。

(2)结合材料二分析城乡居民生活发生上述变化的原因有哪些?

2010年1—2月份,中国社会消费品零售总额达到22380.4亿元,同比增长15%,但涨幅比去年同期回落5个百分点。有关专家指出,受全球经济危机和我国股市走弱的影响,居民财产性收入减少。收入预期和经济不景气的明显下行趋势将直接导致我国消费者信心不足。特别是受到1—2月份CPI(物价上涨指数)连续上扬超过2.7%的影响,消费增长率明显回落。

(1)2010年1—2月,社会消费品零售总额回落的原因是什么?

(2)“经济不景气时,需要在全社会鼓励消费。”这样做的依据是什么?

上世纪90年代出生的年轻一代被称为”90”后。他们经历了市场经济、全球化、互联网发展进程的洗礼,他们中的一些人的消费观念、消费行为呈现出鲜明的个性特征:

追求时尚、个性,标榜“我喜欢”,崇尚“我有我风格”,不满足于标准化、模式化,对新生事物接受能力强,喜欢追求时尚、新鲜、前沿的消费潮流。追求品牌和享受,吃要美味,穿要名牌,玩要高档,讲究排场,互相攀比,品牌意识强。

(1)结合上述材料简要概括“90后”消费特征体现的消费心理。

(2)针对材料中一些“90后”的消费现象,向该群体就“做理性的消费者”问题发出倡议。如果让你执笔写这份倡议书,请列出提纲。

联合国教科文组织总干事埃德加·富尔在《学会生存》的专著中,尖锐指出:“未来的文盲不再是那些不识字的人,而是那些不会学习的人。”某高二同学颜某暑期对自己学习和生活进行了计划,下表是他暑期的主要安排及其实际效果。

| 主要安排 |

实际效果 |

| 利用暑假恶补数学。 |

数学成绩有所提高,但其他学科的学习受到影响。 |

| 每天安排2小时打篮球或者上网。 |

由于约束不了自己,常常打篮球或上网超过4小时。 |

| 实施魔鬼瘦身计划(每天主要吃水果和喝水)。 |

体重有所下降,同时患上了轻微的厌食症。 |

| 参加2次社会实践活动。 |

应付任务,收获不大。 |

请运用有关哲学道理,分析该同学在暑期安排实施中效果不佳的原因。

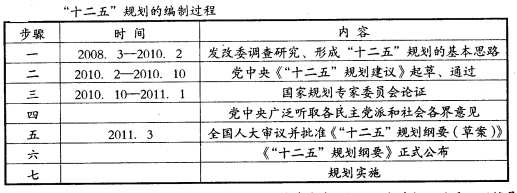

阅读表格,回答问题

“五年计划”主要是对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。从1953年第一个五年计划开始,已经编制了十二个“五年计划”,以下是第十二个五年计划的研究、编制过程。

运用实践和认识的知识分析“十二五”规划的编制所蕴涵的哲理。