有位学者把17世纪40年代明朝崇祯帝和英国查理一世两位君主的暴亡,视为两个民族历史的一个楔子——世界的天平开始失衡,西方的崛起、东方的没落明显加快。这位学者观察问题的着眼点在于( )

| A.政权发生更替 | B.社会形态转变 |

| C.国力对比变化 | D.文化途径迥异 |

中国近代民族工业的主要特点不包括:

| A.主要分布在东南沿海地区 | B.在民国经济中占主导地位 |

| C.机器制造等重工业比较少 | D.绝大部分的缫丝等轻工业 |

下列关于中国近代民族工业特征的表述,不正确的是

| A.带有半殖民地半封建的特征 | B.形成了完整的工业体系 |

| C.与外国资本相比力量薄弱 | D.与封建经济相比处于劣势 |

在民族资本日益萎缩的时候,官僚资本却极度膨胀,主要是因为

| A.官僚资本没有受到战争的影响 |

| B.官僚资本得到了外国资本主义的支持 |

| C.官僚阶层利用特权垄断经济命脉 |

| D.官僚资本经营有方 |

法币100元在1937年可以买两头黄牛,到1947年却只能买到一个煤球,导致这种现象出现的主要原因是

| A.美国商品的涌入 | B.国民政府的恶性通货膨胀政策 |

C.繁重的捐税负担 |

D.《中美友好通商航海条约》签订 |

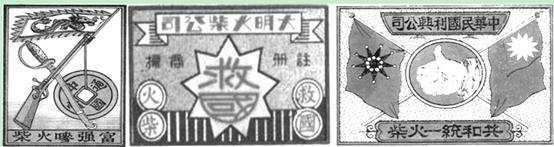

从民国初期民族火柴业的一组商标中你能得到信息有

①辛亥革命推动了民国初期中国民族资本主义发展

②中华民国政府推行独立自主的外交政策

③中国摆脱了外来经济控制

④实业救国成为当时的社会进步潮流

| A.①④ | B.②④ | C.②③ | D.①③ |