下图为人和高等动物生命活动调节的部分模式图,据图回答:

(1)若该图表示人体内水平衡的调节,b为垂体,则a表示的器官是__________。

(2)若该图表示反射弧结构模式图,则兴奋在其中的传递(导)形式是__________。

(3)若该图表示预防接种一段时间后的再次体液免疫,A.b为细胞,c为物质,则c的产生特点是__________。

(4)若该图表示血糖的调节途径,a为胰岛,c表示相应的靶细胞,当血糖水平升高时,a的反应及调节的结果是____________________。

(5)若c为甲状腺,a为体温调节中枢,有人提出a可能位于下丘脑或脊髓或其他部位。为了探究a的位置,某兴趣小组用四只相同的家免做了如下实验:

A家兔不做任何处理;B家兔破坏了下丘脑;C家兔只破坏脊髓;D家兔破坏下丘脑和脊髓。

将四只家兔同时放在寒冷的环境中,观察并记录各自的体温变化。

请你预测可能的实验结果并做出相应的结论:

①____________________________________________________________

②____________________________________________________________

③____________________________________________________________

研究人员在对某湖泊生态系统研究后,绘制了该生态系统的食物网(图甲)和碳循环示意图(图乙),图中A、B、C、D表示生态系统的相关成分。请据甲、乙两图回答有关问题。

(1)从生态系统的组成成分看,与乙图相比较。甲图中没有的是(填字母)。

(2)湖泊中,鲢鱼与河蚌的关系是。

(3)某个季节,由于光照减弱,导致鲢鱼向上层转移。此现象表明:环境因素的改变可使生物群落的结构发生改变。

(4)水蚤吃藻类,而河蚌吃小球藻和水蚤,河蚌属于营养级;水蚤的粪便能被细菌和真菌分解,这种情况下,细菌和真菌的能量直接源于第营养级。

(5)若河蚌从小球藻中获得的能量3/5,从水蚤中获得的能量为2/5,则河蚌增加10 g体重,最少需要小球藻g。

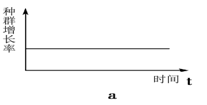

(6)下图a是某段时间内湖泊中小球藻的种群增长率曲线,请在下图b中画出这段时间的种群数量变化曲线。

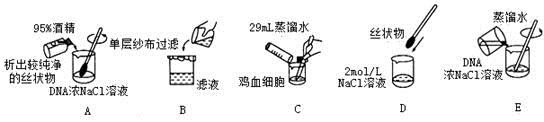

下图为“DNA的粗提取与鉴定”实验过程中的一些重要操作示意图,请分析回答有关问题:

(1)正确的操作顺序是(用字母和箭头表示)。

(2)上图C、E步骤都加入蒸馏水,但其目的不同,分别是和。

(3)上图A步骤中所用酒精必须是经过的才能使用,该步骤的目的是。

(4)为鉴定A中所得到的丝状物的主要成分为DNA,可滴加试剂后沸水浴,如果出现则证明该丝状物的主要成分为DNA。

某科研人员为了探究生长素类似物萘乙酸对萝卜幼苗生长的影响做了如下实验:

①将长势一致的萝卜幼苗随机分为若干组,每组2株。

②配制四组不同浓度的萘乙酸溶液:A=2.500mg/L、B=3.125mg/L、C=4.165mg/L、D=6.250mg/L。

③用不同浓度的萘乙酸溶液分别处理四组萝卜幼苗,并置于相同且适宜的环境条件下培养一段时间。

④对幼苗叶绿素含量测量数据如右图所示。请分析回答下列问题

(1)据图可知,随着萘乙酸浓度的升高,萝卜幼苗的叶绿素含量逐渐。

(2)有人指出本实验的操作步骤①、②均存在缺陷,不仅无法证明萘乙酸的作用,也不能保证实验数据的准确性。请你提出修改意见:

①;②。

(3)本实验还获取了不同浓度萘乙酸对样品中可溶性蛋白含量的有关数据,如下表(注:E用等量蒸馏水处理):

| 处理 |

样品鲜重(g) |

单位质量样品鲜重中可溶性蛋白含量(mg/g) |

| A |

0.51 |

11.05 |

| B |

0.51 |

11.03 |

| C |

0.56 |

10.82 |

| D |

0.54 |

10.06 |

| E |

0.61 |

9.97 |

由数据分析可以得出,单位质量样品鲜重中可溶性蛋白含量最高的组别是。表中数据(是/否)支持萘乙酸能够增高萝卜幼苗单位重量中蛋白质含量,原因是。欲确定使用萘乙酸的最适浓度,应该在浓度范围内设计实验进一步确定其精确值。

某雌雄同株的二倍体植物是我国重要的粮食作物之一。请分析回答:

(1)该植物的种皮颜色由两对基因(A/a和B/b)控制,分别位于两对同源染色体上。基因A控制黑色素的合成,且 AA和Aa效应相同,基因B为修饰基因,淡化颜色的深度 (BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。下图1表示两亲本杂交得到的子代表现型情况。

①亲本的基因型为。

②F2代中种皮为白色的个体基因型共有种,其中杂合子占的比例为。

③若用F1代植株作母本进行测交实验,所得子代植株所结种子的种皮表现型比例为黑色:黄褐色:白色=。

(2)该植物的普通植株因抗旱能力弱致使产量低下,为了提高抗旱性,有人利用从近缘物种得到的抗旱基因(R)成功培育出具有高抗旱性的转基因植株。

①实验者从具有高抗旱性的转基因植株中筛选出体细胞含有两个R基因的植株,让这些植株自花传粉。(注:上图2中黑点表示R基因的整合位点,假定R基因都能正常表达)

若子代高抗旱性植株所占比例为,则目的基因的整合位点属于图2中的I类型;

若子代高抗旱性植株所占比例为,则目的基因的整合位点属于图2中的II类型;

若子代高抗旱性植株所占比例为,则目的基因的整合位点属于图2中的III类型。

②实验者还筛选出体细胞含有一个R基因的基因型为AaBb的植株,且R基因只能整合到上述两对种皮颜色基因所在的染色体上(不考虑交叉互换)。让其自花传粉,若子代种皮颜色为黑色和黄褐色的植株全都具有高抗旱性,则R基因位于基因所在染色体上;若子代种皮颜色为色的植株都不具有高抗旱性,则R基因位于B基因所在染色体上。

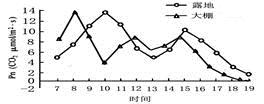

为提升大棚栽培条件下曙光油桃的产量,科研人员检测并比较了6月晴朗天气下露地栽培和大棚栽培曙光油桃光合速率(Pn)的日变化,其结果如下图所示。请分析回答有关问题:

(1)露地栽培条件下,曙光油桃早晨Pn迅速上升的主要原因是, 至10 时左右Pn 出现第一次高峰;之后出现“午休”现象,到达低谷时叶肉细胞叶绿体中C5相对含量的变化是,细胞中能产生[H]的场所有。

(2)大棚栽培条件下曙光油桃在上午10时Pn 却处于低谷,其主要原因是;光合“午休”现象相对不明显,其可能的原因是。若遇阴天, 大棚内油桃Pn第一次峰值将较晴天(提前、推迟)。

(3)根据图中曲线分析,提高大棚栽培曙光油桃的产量措施有;此外施用有机肥料也有利于产量的提高,原因是使农作物的光合作用强度得到提高。