DNA分子双螺旋结构模型提出之后,人们又去探究DNA是如何传递遗传信息的。当时推测可能有如图1所示的三种方式。1958年,Meslson和Stahl用密度梯度离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程是:在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照),在氮源为15N—DNA的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA均为15N—DNA(亲代),将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(子代I和子代Ⅱ)后离心得到如图2所示的结果。请依据上述材料回答下列问题。

(1)预期实验结果和相应结论:

预期a:如果与对照相比,子代I能分辨出1轻1重两条带,则说明DNA传递遗传信息的方式是 。

预期b:如果子代I只有1条中等密度带,则可以排除DNA传递遗传信息的方式是 。

预期c:如果子代I只有1条中等密度带,再继续做子代Ⅱ的DNA密度鉴定,①若子代Ⅱ可以分出50%中等密度带,则可以排除DNA传递遗传信息的方式 是 的可能。②若子代Ⅱ不能分出中、轻两条密度带,则可以排除DNA传递遗传信息的方式 和 的可能。

(2)他们观测的实验数据如下:梯度离心DNA浮力密度(g/ml)表

分析实验数量结果可知:结果与预期中的 相吻合。

下图是两种高等生物细胞的亚显微结构模式图。请分析回答:

(1)将图B所示细胞浸在质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液中,一段时间后出现质壁分离现象,其主要原因是由于,从而使细胞通过渗透作用。

(2)用含标记的丙氨酸的培养液体外培养图所示细胞,该细胞合成并分泌一种含有的蛋白质,在合成该蛋白的过程中,通过产生了H218O,则其中的18O来自于丙氨酸的。

(3)若A是衰老的细胞,细胞核体积增大,水分减少,细胞膜改变。

(4)若A是癌细胞,除细胞能无限增殖外,图中⑤发生的变化是,黏着性降低,导致其容易在体内扩散和转移。

(5)若B代表根尖分生区细胞,则图中不应该有的细胞结构是(填序号)。

(6)蓝藻细胞与B细胞的主要区别是。

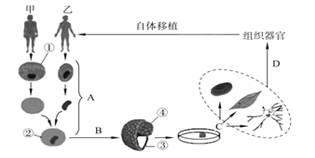

(8分)克隆羊“多利”的问世引起了许多人对“治疗性克隆”的兴趣。下图所示为人类“治疗性克隆”的大概过程,请据图作答:

(1)过程A表示,由此产生的重组细胞②的主要遗传物质自图中的。

(2)图中B表示的生物技术名称是;C表示定向诱导技术,其诱导的对象是[]细胞。

(3)如果进行生殖性克隆,则不需要进行定向诱导,但必须进行,使得胚胎能正常发育成完整个体,该操作一般在时期进行。早期胚胎能够在受体内存活的主要生理学基础是______________。

(4)有人预测在奥运会上可能会出现“超级”运动员,即在基因组中增加了增强耐力和爆发力基因的运动员。这种操作一般选择作为受体细胞,成功的标志是运动员体内。

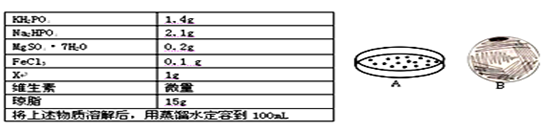

下表是筛选异养型细菌的培养基配方。

(1)苯胺是致癌物质,土壤中有分解苯胺的异养型细菌,此培养基中的成分X除了为目的菌提供能源外,还能提供和,该培养基从作用看属于培养基。制备固体培养基时调节PH在步骤后;对培养基进行灭菌的常用是方法。

(2)右上图是采用纯化微生物培养的两种接种方法接种后培养的效果图。则获得图B效果的接种方法。运用A所示接种方法统计的菌落常常比活菌的实际数目 ,原因:。

(3)在以尿素为唯一氮源的培养基中加可初步鉴定该种细菌能够分解尿素,原理用方程式表示为 。

中国是世界上最大的茄子生产国,为培育优良品种,育种工作者应用了多种育种方法。请分析回答:

⑴茄子的早期栽培品种为二倍体,有人利用秋水仙素处理二倍体茄子的幼苗,选育出了四倍体茄子。其原理是秋水仙素作用于正在分裂的植物细胞,会抑制的形成,导致________加倍。

⑵青枯病是茄子的主要病害,抗青枯病(T)对易感青枯病(t)为显性,基因T、t与控制开花期的基因A、a自由组合。若采用二倍体早开花、易感青枯病茄子(aatt)与四倍体晚开花、抗青枯病茄子(AAAATTTT)为育种材料,运用杂交和花药离体培养的方法,培育出纯合的二倍体早开花、抗青枯病茄子,其主要步骤:

①第一步:______________________________________________。

②第二步:以基因型为______________________的茄子为亲本杂交,得到F1(AaTt)。

③第三步:(用遗传图解或文字简要描述)。

基因可以通过控制酶来控制生物体的性状,请回答下列关于基因控制性状的两个问题:

(一)、以酒待客是我国的传统习俗,有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”。乙醇进入人体后的代谢途径如下,回答:

(1)“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶,饮酒后血液中___ _含量相对较高,毛细胞血管扩张而引起脸红。

(2)“白脸人”两种酶都没有,其基因型是_ ___。

(3)若A对a、B对b基因完全显性,“红脸人”的基因型有__ __种。若“红脸人”各种基因型出现的比例相等,“白脸人”各种基因型出现的比例也相等,则“红脸人”与“白脸人”婚配产生的后代的中不产乙醇脱氢酶,产乙醛脱氢酶的个体的比例是_ __。

(4)由上述材料推知,酒量大小与性别是否有关?你的理由是_ ___。