从古到今,各国经济制度创新成为各国经济发展的强大推动力,请回答:

(1)明清时期是我国经济发展的重要时期,请列举这一时期农业、手工业、商业发展的典型成就。

(2)新航路开辟后,欧洲社会发生哪些重大变化?

(3)第一次工业革命是如何促进城市化发展的?

(4)第二次工业革命是如何加强世界各地的联系的?

阅读以下材料:

材料一民国时期的外交官员,几乎都被愤怒的青年学生殴打过。1919年,外交总长曹汝霖家被烧,驻日公使章宗祥被打;1921年总长郭泰祺处理中日纠纷,被北京学生殴打;1928年外交部长王正廷处理济南惨案,家被毁,1931年处理“九一八”事件被学生打得头破血流,随同人员蔡元培、顾维钧都一起被殴。

材料二 “在这排日声中,我敢坚决的向中国青年进个忠告,就是日本人是很有值得我们效法之处的……我们应该看现代兴国史,现代的新国的历史。”

——鲁迅《“日本研究”之外》

材料三 “宁为玉碎,不为瓦全”,在外交上却不能接受这条成语的,因为国家是不能任其破碎的。在外交上也不可能指望百分百的成功,如果你要达到百分百的成功,而对方也这样要求,那就不可能有成功的外交,因为这样就无法达成协议……自五四以来,“人民外交”的口号已成为非常时髦的口号,群众组织起来大游行或组成代表团对中国的外交施加压力,常常造成灾难性的后果。

——《顾维钧回忆录》

请回答:

(1)结合当时的历史从人民群众、列强、外交官员等角度分析造成材料一中外交官员普遍被打的原因。

(2)根据材料二,指出鲁迅对外交官员被打的态度,同时他认为国人应该做的是什么?

(3)结合材料一、二地评价材料三的观点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一汉初,革秦之弊,废弃了秦代法律的严酷繁杂成分,由萧何制定了崇尚宽简的《九章律》,约法省刑,简易疏阔。……其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系:“礼刑一体”的基本框架。

——摘自张岂之主编《中国历史五十讲》

材料二 拷问用于查明犯罪真相,但不应作为首选方式。因此,首先应当求助于证据;如当事人涉嫌犯罪,则可以通过拷问迫使他供出同谋与罪行。然而在涉及与王侯有关的叛国罪时,如果需要提供证词,且为情势所适,则所有都无一例外地应接受拷问。拷问不应完全听从原告的要求,而应本着合理与节制之原则。

——摘自古罗马《民法大全》

材料三 英国革命的最大成果,也是它在现代民主政策创新试验方面的最大成就,是创造了一种全新的政策——立宪君主制,并以此淘汰了已成为社会发展桎梏的绝对君主制。新政体……形式也还是13世纪末以来英国政府的传统形式,但其实质内容已发生了根本性的变化。

----《世界文明史》

材料四

回答:

(1)依据材料一,概括汉朝制定法律制度的主要原则。﹙2分﹚

(2)材料二体现了罗马法中的哪些法律原则?﹙2分﹚依据所学知识,分析罗马法对欧洲近代化产生了怎样的影响?﹙2分﹚

(3)材料三为什么说英国新政体既保留了“传统形式”,又有“根本性的变化”?

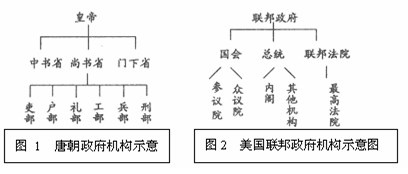

(4)材料四中图一和图四两种政治模式在形式上有何共性?其本质上的区别是什么?(3分)

法国史学家布罗代尔认为:“历史学对人类生活所做的解释……对变迁和传统或赞同,或拒绝。”阅读材料,回答问题。

材料一本只是一太极(理),而万物各有禀受,又自各全具一太极尔,如月在天,只一而已,……道理则同,其分不同,君臣有君臣之理,父子有父子之理。理者有条理,仁义礼智皆有之。

——《朱子语类》

(1)依据材料一,归纳朱熹思想体现了儒学怎样的“传统”和“变迁”?

材料二东阳陈同父,跌宕不羁,常与客言:昔有一士,邻于富家,贫而屡空,……富翁告之曰:致富不易也,……大凡致富之道,当先去五贼,五贼不除,富不可致!请问其目。曰即世之所谓仁义礼智信是也。

——岳珂《程史》

(2)依据材料二,指出陈亮的思想与朱子的思想有何不同?结合所学知识,简要分析出现这种不同的原因。

英国是第一个市场经济国家,市场经济经历了一个长达几个世纪的确立、扩展和不断调整的过程。阅读材料,回答问题。

材料一17世纪初,由于经济生活趋于建立在全国统一基础上,因而,中央政府接替了以前交给乡镇和自治市当局的责任。伊利莎白时代是重建时代,这里产生了大量的和有效的立法。法律要做的是什么?对于这个问题的简要回答是,它试图使就业、制造方式、价格水平和海外贸易秩序化。……在工业革命期间,英国废除了学徒条例、居住所法、最高工资法令等,在工业革命完成后,又进一步废除了妨碍贸易的谷物条例和航海条例,废除了妨碍公司发展的泡沫条例等。

——高德步:《从传统经济向市场经济的过渡——论近代英国的经济革命》

材料二 在19世纪50—60年代,卷入世界市场的大多数是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。英国消费它们的原料,同时供给它们必需的工业品。……l900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国l9%,美国12%,德国l3%,法国9%。……从1870年至l900年,世界贸易总额约增加了l.6倍。

材料三西方现代化经过几百年的发展,其优势与弊端都已经十分清楚。二战后人们企图修补这个社会,修补在两个方向上进行,一是修补资本主义,二是修正民族国家。修正的方向是企图“超越”民族国家,但并不是消灭民族国家,而是在民族国家之上和之下的层面上对它进行“越位”,从而对它的主心骨——国家主权实行分解。

——据钱乘旦《不平衡发展:20世纪历史与现代化》

(1)结合材料一,指出工业革命前后英国政府的经济政策的不同。(4分)

(2)据材料二,概括世界贸易发生了哪些变化。(4分)结合所学知识,指出影响以上变化的因素有哪些?(6分)

(3)结合材料三和所学知识,谈谈英国是如何“修补”和“修正”的。(6分)

在人类思想文化发展的过程中,不同特色的思想文化相互碰撞、相互交融,共同发展,呈现出多元化的特征。阅读材料,回答问题。

材料一希腊是西方文明的摇篮,奥林匹克的故乡,欧洲对外贸易的发源地,为人类的文明进步作出了重要贡献。在人类发展历程中,以古代中国和古代希腊为代表的东西方文明曾经彼此交融,相映生辉。

——吴邦国《在中希经贸合作论坛上的演讲》

(1)结合所学知识,指出古代希腊和古代中国各创立了怎样的政治制度。

材料二自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势;继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(2)据材料二并结合所学知识,指出陈独秀提出的国人“觉悟”经历了哪三个阶段。其具体实践如何?

材料三人类千万年的历史,最为珍贵的不是令人炫目的科技,不是浩瀚的大师们的经典著作,不是政客们天花乱坠的演讲,而是实现了对统治者的驯服,实现了把他们关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们,把他们关起来,才不会害人。我现在就是站在笼子里向你们讲话。

——美国总统乔治·布什国庆日演说

(3)据材料三并结合所学知识,说明美国是怎样实现把总统“关在笼子里的梦想”的。