马克思在《共产党宣言》中这样写道:“市场总是在扩大,需求总是在增加,工场手工业再也不能满足这种需求了,于是蒸汽和机器就引起了工业中的革命。”这段话说明工业革命发生的直接原因是

| A.圈地运动的推行 |

| B.蒸汽机的发明 |

| C.工场手工业无法满足不断扩大的市场需求 |

| D.分工的发展和劳动工具的专门化 |

关于韩非子的下列评述,正确的是①是战国时期法家思想的集大成者②主张建立君主专制的中央集权国家③主张治国以礼教为主④认为社会在不断发展,主张变法革新

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”又说:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。使民复结绳而用之。”这主要反映了先秦时期

| A.孔子“仁”和“礼”的学说 | B.庄子“逍遥”的主张 |

| C.老子“小国寡民”的思想 | D.墨子“节用”、“兼爱”的主张 |

20世纪八九十年代,亚太经合组织、北美自由贸易区、欧洲联盟等区域集团化组织相继成立。对这些组织与经济全球化关系的表述,正确的是

| A.区域集团化组织与经济全球化相伴随,是竞争加剧的结果 |

| B.区域集团化组织是对经济全球化的反动,其负面影响较突出 |

| C.经济全球化是建在共同市场上,区域集团化以相似社会制度为基础 |

| D.现在经济全球化进展日趋缓慢,区域集团化组织有加速发展势头 |

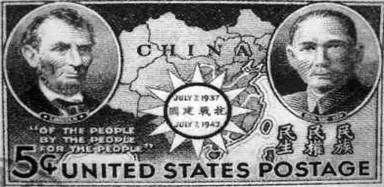

下图是1942年7月7日由美国罗斯福总统和国务卿刘易斯亨利史汀生监制和策划发行的纪念抗战邮票。该邮票是美国邮政史上破天荒第一枚用外国文字组成中心图案的邮票,也是美国第一枚印有中文的邮票。仔细观察邮票,下列说法不正确的是:

| A.体现了孙中山先生在国际上的地位和声望 |

| B.说明孙中山的“三民主义”与林肯的主张一脉相承 |

| C.表达了美国人民向中国军民顽强抗日的精神致敬 |

| D.发行该邮票同时也是为了纪念中华民国成立三十周年 |

1794年7月法国大革命中热月党人发动了“热月政变”。“热月政变”在英文中一般译作“Thermidorian Reaction”。“Reaction”是当时物理学中的一个常用词,意思是反动、反作用。结合所学知识,下列有关热月政变的叙述准确的是:

| A.热月政变是一次反革命政变 |

| B.热月政变推翻雅各宾派专政是历史的倒退 |

| C.热月政变是一次使资产阶级革命回到正常轨道的政变 |

| D.热月党人的措施不得人心 |