读图4,回答问题11—14题。

图示地区自然地理特征是

①山海兼备,海岸线曲折②长江口以南,多港湾、岛屿

③地形以平原为主,地势南高北低 ④以亚热带季风气候为主,温暖湿润

⑤河湖密布,均为天然形成

| A.①② | B.②③④ | C.③④⑤ | D.①②③④⑤ |

河流甲是我国一条重要的地理分

界线

界线

| A.南北方分界线 | B.内外流域分界线 |

| C.季风区与非季风区分界线 | D. 种植业与放牧业分界线 种植业与放牧业分界线 |

本地区以内力作用为主塑造的地表形态是

| A.甲地平原 | B.乙地岛屿 | C.丙地三角洲 | D.丁地海湾 |

丙地城市所在地区出

现海水浸侵,地下水咸化的现象,可能的原因是

现海水浸侵,地下水咸化的现象,可能的原因是

①地球变暖,引起海平面上升 ②气候变化,降水逐年减少

③地下水开采过量,导致地下水位下降 ④城市建设过快,地面产生大范围沉降

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①③ |

图中,正确反映我国城郊农业变化大趋势的是

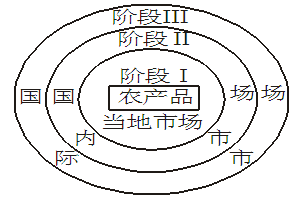

图表示农产品市场开拓的一般模式。参考图,回答问题。

处于阶段III农业的显著特征是

| A.大农场生产 | B.生产专业化 |

| C.集中于温带草原地区 | D.主要分布在地广人稀的地区 |

有助于促进我国农产品市场开拓的最重要的措施是

| A.进行农业区划 | B.加强水利建设 |

| C.建立商品农业生产基地 | D.退耕还林还草 |

在市场开拓过程中,与提高农产品市场竞争力没有直接关系的措施是

| A.加大技术投入 | B.加强市场营销 |

| C.改善交通条件 | D.大量使用农药 |

20世纪80年代以前,我国在内地建立了一些大型工业基地,主要考虑的是

| A.接近劳动力丰富的地区 | B.政策的影响 |

| C.煤炭丰富 | D.河流众多,交通便利 |

人人图是“我国东南沿海某城市的工业布局规划图”。你认为规划合理的是

下列工厂宜接近原料产地的是

| A.甘蔗制糖厂 | B.家具厂 | C.服装加工厂 | D.面包厂 |