材料一:收割队和征粮队征集的一切粮食,应该下列基础进行分配:首先,自然分配必需数量的粮食,以满足当地居民最贫苦阶层对粮食的需求……其余的粮食立即无条件的送往粮食收集中心。这批粮食的分配应由省粮食委员会根据粮食人民委员部的指令执行。

——《世界现代史资料选辑》

材料二:为了保证农民在比较自由的支配自己的经济资源的基础上正确和安心的进行经营,为了巩固农民经济和提高生产率,以及为了确切的规定农民所应负担的国家义务……在纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料,农民可以自己全权处理……可以用来交换工业品和农产品。

——《苏共决议汇编》

材料三:粮食税是从极度贫困、经济破坏和战争所迫时采取的特殊“战时共产主义”,进到正常的社会主义产品交换的一种过渡形式。而正常的社会主义产品交换,又是以带有小农民在居民中占优势所造成的特点的社会主义进到共产主义的一钟过渡形式。

材料四:既然无产阶级紧紧掌握着政权,紧紧掌握着运输业和大工业,这里就没有什么使无产阶级政权可怕的地方。

材料三和材料四均摘自《论粮食税》

请回答:(1)材料一提出了什么措施?依据材料三指出其实施的背景。

(2) 材料二又提出了什么措施?依据材料二和材料三,分析其实施的主要原因有哪些。

(3) 有人认为由材料一的措施转向材料二的措施会导致资本主义复辟。这钟观点是否正确?为什么?试结合材料加以说明。

(4) 综观上述措施的转变,它们体现了俄共(布)遵循了历史唯物主义的哪些原则?

新闻报刊是社会生活的反映,往往紧紧把握着时代的脉搏。根据材料回答下列问题。

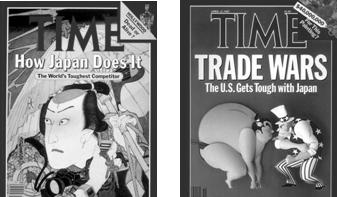

材料一 美国时代周刊以美国人的视角透视世界,日本一直是美国关注的重点。观察下列《时代周刊》有关日本的封面回答问题。

(1)美国频频关注日本,体现了美国对日本经济发展的关注。请分析日本在二战后迅速崛起的原因。(4分)

材料二为期两天的欧盟首脑会议11日在布鲁塞尔闭幕。会议讨论了未来10年欧盟经济发展的纲领性文件——“2020战略”的基本框架,目标是将欧盟建设成为更具竞争力及更加“绿色”的经济体。

———新华社记者潘革平

(2)依据所学知识说明欧共体成立之后,欧洲国家为成为“更具竞争力的经济体”做出了哪些努力?

材料三以“小球转动大球”而作为“破冰之旅”载入新中国外交史册的“乒乓外交”曾经备受瞩目。对此事件周恩来总理引用《论语·学而第一》中“有朋自远方来,不亦乐乎”表达中国政府心情,并开心地说“现在,门打开了。”

———《环球时报》

(3)结合20世纪70年代中国的外交成就,指出“门打开”后“有朋自远方来”的表现。

材料四……虽然我们是生活在信息化的社会,但这并不必然等于人们之间能进行有效的沟通,我觉得国家之间一定要怀着换位思考的意识,抱着公正客观的态度,来承认和照顾彼此的合理利益需要,这样才能够增进互信,加强合作,增加共识。中国向来有礼尚往来、子诚我信的优良传统,我们愿意同各国交朋友,话沟通,谋合作。

————据《人民日报》中国外长谈新时期中国外交思想

(4)根据所学知识,说明新时期以来,中国加强与世界各国“交朋友,话沟通,谋合作”的主要表现?导致新时期中国外交地位发展变化的因素是什么?(2 分)

分)

阅读下列材料(共18分)

材料一华商在上海创办了六家丝厂,资本总额120万元,而同一时期,法国商人在上海开办的宝昌丝厂一家就有资本110万元,接近上海六家华商丝厂资本的总和。

材料二发昌机器厂制造小火轮船时虽然“俱用华人”,但是自身的技术力量还很薄弱, “发动机系英国制造”。到80年代,受外商企业的排挤,发昌机器厂日趋衰落。后来,它被英商在上海开办的耶松船厂吞并。

“发动机系英国制造”。到80年代,受外商企业的排挤,发昌机器厂日趋衰落。后来,它被英商在上海开办的耶松船厂吞并。

材料三 洋商见我工商竞用新法,深中其忌,百计阻抑,勒价停市。上年江浙、湖北等省,缫丝、纺织各厂,无不亏折,有歇业者,有抵押与洋商者。

材料四 90年代,天津武举李福明在北京开办一家机器面粉厂,使用外国进口蒸汽机磨,每天能磨面粉200石。京城官府见机器面粉厂生意兴隆,就存心勒索。李福明不甘忍受压迫,到官府去讲理。结果,官府给他扣上“私设磨坊”、“哄闹官署”等罪名,革去他的武举功名,“交刑部照例治罪”。李福明的机器面粉厂被迫关闭。

——以上材料转摘自《中国近代现代史资料选编》

请回答:

(1)材料一、二说明了近代早期民族企业的哪些特点?

(2)材料三反映了什么现象?

(3)材料四反映了什么现象?

(4)综合上述材料和答案,归纳中国民族工业发展过程中的基本处境。造成这种处境的根本原因是什么?

(5)近代民族工业的上述特点和处境决定了民族资产阶级的政治态度如何?它对中国近代资产阶级的政治运动有何影响?举一例说明。

阅读下列材料(共12分)

材料一清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人 ,即田亩之中少一耕稼之人。”

,即田亩之中少一耕稼之人。”

材料二 1793年乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不假外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、磁器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

请回答:

(1)材料一、二中雍正、乾隆皇帝分别提出什么观点?据此清政府采取了什么政策?

(2)指出其实行这些政策的共同原因是什么?指出其产生的后果。

16世纪对教会的反叛,以其世俗主义标志着近代的开端。

——据(美)约翰·巴克勒等:《西方社会史》

请结合所学知识回答:

(1)“16世纪对教会的反叛”,在欧洲以德意志、瑞士和英国的宗教改革为典型。三国宗教改革的发动者分别是谁?(6分)

(2)16世纪的宗教改革有何历史意义?(10分)

阅读下列材料,回答相关问题

材料一王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业。来获取财政收入,这对商品 经济的发展有一定的推动作用······变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主和商人的要求······总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

经济的发展有一定的推动作用······变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主和商人的要求······总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——据《王安石变法与商品经济》

材料二王安石不应算做是 中小地主的政治代表,使用大、中、小地主代表以及革新派、守旧派等概念,都不能确切地反映当时客观史实,应该分为官户、乡村上户和坊郭上户(北宋文献中的概念)三个基层。从出身看,变法派与反变法派分子同属官户······客观上,王

中小地主的政治代表,使用大、中、小地主代表以及革新派、守旧派等概念,都不能确切地反映当时客观史实,应该分为官户、乡村上户和坊郭上户(北宋文献中的概念)三个基层。从出身看,变法派与反变法派分子同属官户······客观上,王 安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,仅从流通领域进行了利益再分配,将权利收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,仅从流通领域进行了利益再分配,将权利收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

——据《王安石变法简论》

(1)王安石变法的经济措施主要有哪些?材料一、二研究王安石变法,采用的相同方法是什么?结论有何不同?

(2)综合上述材料,说明应当如何评价历史上的变法运动。